「裏」タケミナカタ神話「裏」④風神と雷神の戦い(物部氏と諏訪との関係)

はじめに

諏訪大社の御祭神とされる建御名方命(タケミナカタノミコト)の伝承や神話を紐解いていくこのシリーズ、早くも4回目となりました。

今回は物部守屋にフォーカスを当てて、風神と雷神の戦い、という観点でタケミナカタを紐解いていこうと思います。

※これまでのシリーズはこちらから

物部一族と諏訪の関係

これまでの私の記事でタケミナカタは物部守屋である、としてきました。

物部守屋は6世紀の人物で仏教の導入に反対して聖徳太子や蘇我馬子と対立した人物として知られます。

この対立に敗れた守屋の一族は東に逃れ、ある一派(守屋の息子の武麿)は諏訪まで落ち延び、現地の一族守矢氏と婚姻関係を結びながら同族になっていったと考えられています。

このことが「諏訪大明神絵詞」という書物に書かれるタケミナカタと洩矢神が争い、結果的に和解して諏訪を共に統治していくことになったという伝承と重なることからタケミナカタは物部守屋としたのです。

しかし、この物部守屋の一族、いきなりやってきて現地民と多少争いながらも上手く和解して、と話が上手くいきすぎているようにも思えます。

つまり、なにが言いたいのかというと、守屋は元々諏訪にゆかりのある人物だったのではないか、ということです。

このことを解明するためには物部一族の系図を追う必要があるでしょう。

上記は主に先代旧事本紀からの物部の系図の抜粋です。

物部守屋の親戚にあたる物部麻佐良。この人物は先代旧事本紀において須羽直の娘である妹子と婚姻しています。この諏訪直を諏訪国造として考えて、物部守屋の一族が諏訪まで逃れてきたのはこの親戚筋を頼ってのことだった、という考えがあるのです。

そして、この物部麻左良と妹子の子の物部 麁鹿火は継体天皇の擁立に動き磐井の乱を平定した人物になります。

さらに、その弟、押甲連が物部であり、秦であり、鴨であり、中臣である者たちに繋がります。

物部であり、秦であり、鴨であり、中臣である者たち

百家系図稿第一巻、秦宿祢系図によれば物部押甲連の子、奈西連は鴨祝となり、秦公大津父の妹を娶って二人の男子を生んだとあります。そのうち長子の宇那古は葛野連、中臣葛野連の祖となり、弟の形名が母の姓を継いで秦公となり、その子孫に秦忌寸都理がいます。この秦宿祢系図が信用に足るものか、という問題もあるのですが少なくとも新撰姓氏録にも秦忌寸都理は神別の物部氏に挙げられています。この秦忌気都理は松尾大社を創建した人物として同神社の社伝で伝えられています。

私は日ユ同祖論について触れるつもりはありませんが、諏訪の御頭祭の古い記録が聖書におけるイサクの燔祭の記述に似通っている点や、諏訪大社の神体山とされ物部守屋が祀られているモリヤ山と、イサクが生贄に捧げられそうになった山の名前がモリヤ山で同名なのもこの辺りの一族が関係しているのでしょう。

また余談ですが、松尾大社の摂社「月読神社」の神職に壱岐県主の子孫をあてたことが日本書紀に書かれますが、この壱岐氏の先祖は雷大臣と称された中臣烏賊津(なかとみのいかつ)と姓氏録にあります。

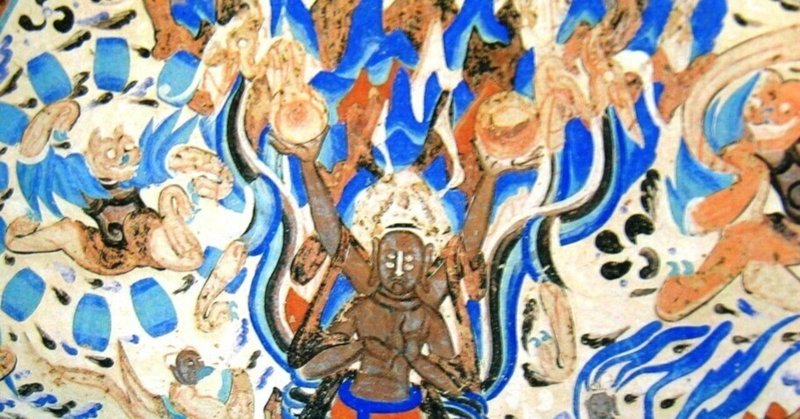

風神と雷神

ここまでの記述で聖徳太子、蘇我馬子に敗れた物部守屋の一族が比較的簡単に諏訪に溶け込むことができたように見えるのは、守屋の親戚である麻左良の一族が諏訪に勢力を持っていてそこを頼ることができたため、ということになります。そして麻左良の一族は松尾大社を祀る人物に繋がることも触れました。この松尾大社の御祭神は大山咋(おおやまくい)。後の記事で触れていきますが、味鋤高彦根と同心円上にある存在です。味鋤高彦根は諸々の伝承で「雷」と縁が深い存在です。松尾大社摂社の神職の祖先が「雷」大臣であることも偶然ではないでしょう。

そして以下は長野県下伊那郡の阿知神社とその奥宮の由緒になります

非常に複雑になっていくのですが、諏訪勢力に対抗する勢力がこの阿知神社周辺にあり、それは思兼命の勢力であることが書かれ、それは「山王さま」と呼ばれていたことが書かれています。

山王信仰は大山咋と大物主を祀る信仰になります。

つまり、大山咋を祀る秦忌寸都理の一族と守屋が逃れた諏訪勢力は対立していることがわかります。

物部守屋は「風神」の神格を持つことは下記の記事でお伝えしました。

簡単に概要をお伝えすると、伊勢津彦という風神が天目一箇という神と同一で、この天目一箇作の剣を物部守屋の一族が所有する伝承がある、ということからです(そう考えたとき、守屋の先祖にあたる物部目大連(もくおおむらじ)は天目一箇の別名である一目連(いちもくれん)と重なるように思える。

そして、この勢力と対立する大山咋の勢力は「雷神」の神格を持つことをここまででお伝えしました。

このことは諏訪を起点に風神と雷神の対立構図ができていることになります。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?