案外 書かれない金継ぎの話 (9) ヒビの修理2~道具と材料~

既に道具と材料はそろっている方もいらっしゃると思いますが、これから挑戦したいと思っている方にヒビ止めで使う道具と材料について書きたいと思います。初めての方が漆芸用の道具を買い揃えるのは敷居が高いと思うので、出来るだけ手近で買える物で揃えました。

準備する道具

細筆

綿棒、ティッシュ

パレット

真綿

毛棒(無くても可)

シリコンヘラ(筆洗い)

1.細筆

漆用の面相筆や根朱筆は毛先が繊細で細い線を引くには技術が必要ですし、洗浄時に痛めやすいので、線を引くのに慣れるまでは水彩やアクリル絵の具用の細筆で始めるのが良いと思います。出来るだけ細いものが理想です。

※ ナイロン毛のATHCNA Lavia 7300-5/0(末尾 ATHCNAも参照)がお勧めです。

ナイロンは天然毛ほど漆の含みが良くないため息の長い線(途切れの無い線)を引きにくいのが欠点です。息の長い線を引きたい方は漆の含みが良い加工ナイロンと天然毛のハイブリットになっているホルベインのパラリセーブル350s 000号がお勧めです。

2.綿棒、ティッシュ

拭き取りのために使います。あまり低価格なものは繊維が散るので、繊維の散りにくいものを選んで下さい(保湿性無しが良いです)。

精密機械や実験器具を拭くためのキムワイプは繊維が散りにくいのでベターです。特に広い面の拭き取りには必須と言っても良いでしょう。ホームセンター、カメラ店で買えます。

3.パレット

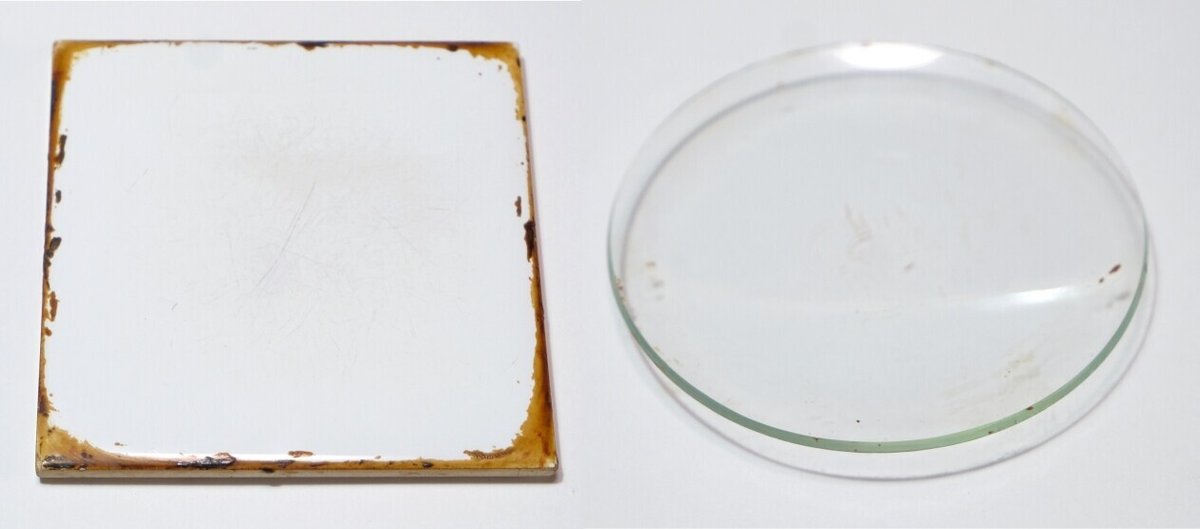

プラスチック、コーティング紙、木などありますが耐水で漆が染みないものならば何でも大丈夫です。ガラス板や時計皿、磁器製タイルや小皿もパレットとして使えます。(小皿は曲面だと使いにくいので、出来るだけ平たいものがお勧めです)

※ 私は、入手しやすく耐久性があるのでホームセンターで買った磁器タイル(100円前後)を使っています。時計皿は入手しにくいですが有ると便利です。

4.真綿

金を蒔く時に使います。コットンでも代用できますが、植物繊維よりも動物性たんぱく質繊維の真綿の方が柔らかく金膜の表面を傷めないので真綿をお勧めします。手芸店で売っています。5㎝角あれば十分なので、一袋買うと10年位は買わずに済みます。

なお、真綿は使い捨てではありません。使っていると徐々に金粉が繊維に入り込んで硬くなってきたり、タンパク質のため黄ばんできますが、100回以上は余裕で使用できますので大切に使いましょう。

5.毛棒

金を蒔く時に使う漆芸用道具で、ムササビの毛を束ねた筆です。真綿よりも金粉を無駄にしないので、1本あると便利ですが無くても大丈夫です。(末尾の毛棒も参照)

6.シリコンヘラ

キッチン道具ですが、筆洗に使えます。100円ショップで売っているもので十分です。『筆洗い』という漆芸の専用棒もありますが、私はシリコンヘラの方が使い勝手が良いのでお勧めしています。

準備する材料

漆と金粉は一般店では入手しにくいので、ネット購入が主になると思います。揮発性油は画材専門店で買う事が出来ます。

揮発性油(希釈液)

漆

金粉(金泥)

1.揮発性油(希釈液)

漆を薄めたり拭き取ったり、筆洗でも使用します。よく使われるのはテレピン油(松の精油)です。画材店でも購入できます。(塗料店で売っているテレピンには鉱物油や不純物が含まれているものがあるので画材店で購入しましょう。)漆材料店では樟脳油・片脳油(楠油)も希釈液として販売されています。

※私は一応安全面を考慮して無水エタノール(ドラッグストアで購入)を使っていますが希釈力・揮発力とも強く、慣れないと扱いが難しいのでテレピン油で良いと思います。

2.漆

漆は種類が多く、名称も地域によって異なることがあるなど分かりにくいので(末尾 漆の種類の説明参照)迷う方もいらっしゃると思いますが、金継ぎでは『素黒目漆』1つあれば十分です。『透(飴色)』と『黒』の2色ありますが、色以外の性質は同じです。

※私はガラス用漆とMR漆の『透』を使っています。

金継ぎセットは、お試し版という側面が強く、また原価を下げるため生漆を入れることが多いのですが、修理箇所の丈夫さは漆の濃度(正確にはウルシオールの含有量)に拠るところが大きいので、一時的な直しではなく、しっかり直しておきたいと考えている方は出来るだけ濃度の高い漆の購入をお勧めします。

2補足:赤漆と弁柄

金粉層は非常に僅かですが下地を透過します。赤の下地は金が明るく見えることと塗ったことが判別しやすいため、金粉を蒔く時だけ赤色の漆を使うのがベーシックになっています。

必須ではありませんが、金をより綺麗に見せたい方は『赤漆』を買ってみても良いと思います。または『弁柄(紅柄)』という鉄粉を購入し素黒目漆と混ぜて赤漆を作る事も出来ます。赤漆は、漆と弁柄を混ぜて濾すだけなので作るのは難しくありません。赤漆の作り方や扱い方については、作業手順の説明の際に記載します。

弁柄には、粒度(粒の大きさ)の等級があり、等級が上がると粒が細かく発色が良くなりますが、金継ぎでは下地として使うので等級は気にしなくても大丈夫です。

3.金粉

金粉には粒の形、大きさ、色でいくつか種類がありますが、金継ぎでは丸粉の1号~3号を使います。号数が大きいほど粒が大きくなります。金泥や消粉という名称で売っていることもあります。(店によって丸粉と消粉は別種としている事もあるので購入時に確認して下さい)

1号は蒔いて終了になります。3号は研ぎ出して光沢を強めたい時に使用します。

色は、金を主体に銀などの金属を混ぜる事で赤金~青金とバリエーションがあります。店により混合比や名称が違うので、購入店で何が良いか聞いていただくのが一番だと思います。

※私は金含有98%位の丸粉1号を使っています。

なお『洋金(まがい金)』は金に着色した金属粉で金ではありません。安価で光沢が派手ですが、極力、金粉を購入されることをお勧めします。

<参照:ATHCNA オフィシャルサイト , Lavia 7300シリーズ>

<参照:毛棒>

<参照:うるしの種類の説明>

(つづく) - ご質問は気軽にコメント欄へ -

(c) 2021 HONTOU , T Kobayashi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?