「国宝・興福寺五重の塔」建立記④<完成!>

noteの世界のみなさま、こんにちは。オヤジモデラーのきんぐじょーです。さて、ここまでご紹介してきた表題キットも、ようやく完成しました。最終盤の作業と完成した「五重の塔」の姿をご紹介します。今回はちょっと長くなってしまいましたが、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

では、始めます。

妻の手も借りて「屋根瓦」を筆塗り

前回は5つの屋根瓦に塗装するためのマスキングを施したところまでご紹介しました。いよいよ筆塗り開始です。細めの筆を使い、いろいろな色をランダムに乗せていきます。用意したのはグレー系各種と、ベージュ系の「タン」等々。できるだけ「まだら」にするために、グレー系もいくつか色を買い足しました。

最初は私ひとりで作業していましたが、色をとっかえひっかえ、チマチマ筆塗りしているので、いかんせん時間がかかります。それほど難しい作業でもないし、妻に「ちょっと塗ってみる?」とお願いしてみると快諾してくれました。使っているのは水性塗料なので、それほど臭いも気にならないことから、居間で作業することにして、1回1~2時間、3日間くらい手伝ってもらいました。

またしても「地味で地道」な作業を続け、何とか筆塗りは終了。続いてそれぞれの屋根をウエザリングしていきます。本物の五重の塔の画像などを見ると、各階の屋根の縁部分は雨に打たれて若干退色しているようなので、それを表現してみることにしました。

ウエザリングカラーのホワイトを新たに購入。さっと色を置いて、綿棒で撫で撫で。ほぼ思った通りの仕上がりになりました。

台座の表面にもひと工夫

ここでいったん屋根部分は終了。次は台座パーツ「壇上積基壇(だんじょうづみきだん)」に手を加えてみます。前回の記事で、石畳を表現するための「筋彫り」を施しました。その後、表面をざらつかせるためにサンドペーパーかけをしたのですが、どうも今一つ。なので、筋彫りをさらに深めて墨入れすることにしました。最初からもう少し深く彫っておけば…(泣)。

石畳部分以外には、ジオラマ用素材の「砂」を貼り付けてみました。「切り出した石」感あるいは「コンクリート」感を出してみようと。

「出雲大社」の時にも使った「木工ボンドを水で溶いたボンド液」を、砂素材を貼り付ける部分に筆塗りし、つまんだ砂をパラパラと蒔いていきます。多少のムラを生じてしまうのですが、かえって良い感じになったかなと思います。ウエザリングカラーのグレーで墨入れしてアクセントもつけてみました。

本体の組み上げでトラブル(?)

台座も完成したので、これまで作ってきた各階層をいよいよ組み上げていきます。ここまで「チマチマ」系作業が長かったこともあり、「やっと全体像が見えてくるな」とワクワク。

まずは、台座と第1層部分を接合します。台座パーツの空洞周囲に開けられた「穴」に壁部分の凸部分を差し込み、その凸部の穴に「くさび」を差しこみます、これにより土台と塔ががっちり固定される仕組みですね。

が、しかし…

やっちまいました。凸部のうち1カ所にくさびを差し込みすぎたため、パーツが破損。まあ、他15カ所はちゃんと固定されたので大丈夫でしょう。この後、流し込み接着剤を各部に注しておきました。

台座と第1層の壁との境目には「長年の風雨により溜まってしまった土」を盛ります。「出雲大社」の「屋根」に使った、茶色の土っぽいジオラマ素材が、まだたんまりと残っていたので、こいつで。作業は「台座の表面」と同様、ボンド液を塗ってパラパラと。

階層間を積み上げ、接着&接着

台座と第1層が固定されたので、ここから上へ上へと層を積み上げていきます。1層の屋根に2層の「回廊」を接着、2層の壁・屋根を乗っけて接着…と順に接合を進めます。後で外れないように、いったん普通の接着剤で固定した後、流し込み接着剤を隙間にたっぷり入れておきます。

何か物足りない…と、もうひと手間

こうして、台座+5層分の接合は終了したのですが、何だかどうにも物足りなさを感じます。それなりに満足のゆく仕上がりなのですが…。「そびえ立つ塔」と、足下の台座部分とのバランスがどうも良くないようなので、「飾り台」を準備することにしました。

材料を探しに「100均」へ。自分の考えたイメージに合う、使えそうな品を探すうちに「色紙を飾る額縁」にたどり着きました。200円でしたが。この額縁と台座をしっかり固定するため、さらにホームセンターで小さめのネジも購入しました。

台座と額縁の位置を合わせて穴を開けて、裏から計4カ所を留めます。しかし、いったん留めた後に、額縁中央からはズレていることが分かり、再度位置を調整する羽目に。ちゃんと確認しておくべきでしたね。

さらに…周囲にも「土」の感じを

さらに、さらに。額縁に固定後、台座の周囲に「土」の表現も施します。 これまで同様に「ボンド水」を額縁に塗り、「土」素材をばらまきます。

ボンド水が乾燥しないと下地が見えてしまう部分が分からないので、この作業も何度か繰り返して、ようやく「地面」も完成しました。

「風鐸」がポロリ…どこいった!!!

いよいよ最終盤です。「一番最後に接着するのが良いだろう」と考えていた「風鐸」の取り付けです。各層の屋根裏の四隅にぶらさがる、これまた細かい部品で、計20個。

てっぺんに取り付ける「相輪」と一緒の「塗装済み」ランナーにあるパーツなので、接着するにはこの塗装を剥がさねばなりません。デザインナイフの先やヤスリで塗膜を剥がし、ピンセットでつまんで接着していきます。

ここでも、ちょっとしたトラブルが発生。ピンセットでつまみ損ねたパーツが床にポロリ。画像でお分かりの通り、かなり小さく、踏みつぶすと細い部分が折れてしまう懸念もあるので、注意深く探すのに一苦労です。床に這いつくばって約15分、ようやく発見に至りました。

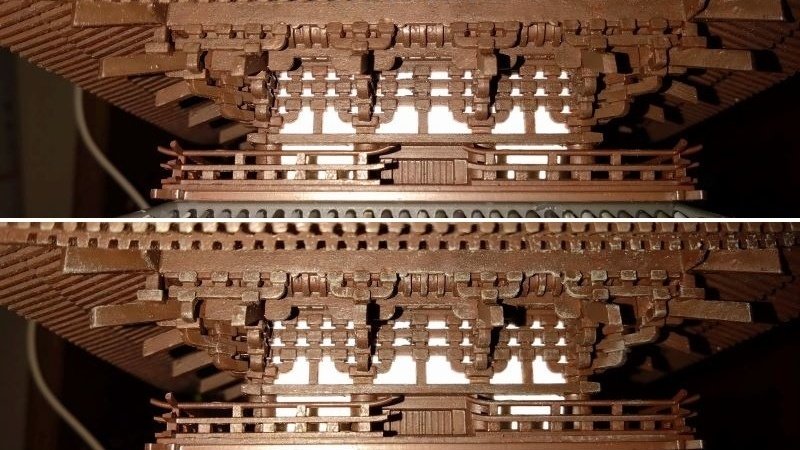

屋根裏の「尾垂木」などにも経年劣化感を

ここまで作業を進めてきて、てっぺんの「相輪」の接着と、小物としての「石灯籠」を組むだけ。ただ、もう少し、塔本体に手を加えたくなり、屋根裏の「尾垂木(おだるぎ)」などに経年劣化感を追加します。グレー系塗料のドライブラシでウエザリングを施すことにしました。

屋根瓦の筆塗りに使った「RLM02グレー」という、やや緑色が掛かったグレーを使い、シャシャッと表面をブラッシングしていきます。

画像ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、木々の角々に擦れた感じを足しました。

この汚し作業の後は、「小道具」の「石灯籠」。2つのパーツを合わせて接着、一応グレーで塗り、台座に接着。ネームプレートのパーツも下地をつや消し黒で塗ったあと、文字部分を面相筆を使ってゴールドに。

さらに、てっぺんの「相輪」もゴールドを使って少しだけドライブラシを施したうえで、接着してしまいます。

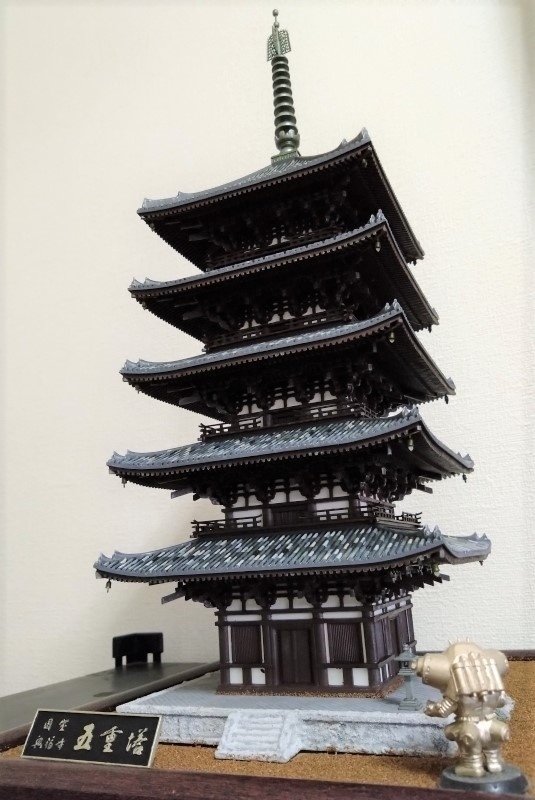

およそ3カ月を経て…ついに完成!

2月中旬に手をつけた「国宝・興福寺五重の塔」。3カ月余りの制作期間を経て、ようやく完成。その姿を拝むことが出来ました。まずは全体像を。

で、検討していた「ライトアップ」的な電飾ですが、結論から言うと、今回はあきらめました。ある日、「100均」で「LEDスポットライト」を発見して「こいつは使えそう」と買っておいたのですが、塔のサイズが高過ぎて、飾り台にセットしても上部まで光が届かないのです。そのうちに何かに使おうと思います。

まあ、せっかくですから、飾り台から10センチほど離した場所に置いて下から〝ライトアップ〟してみたのが次の画像です。

ライトアップしてみると、LEDの色が青色系のこともあり、全体がブルーに染まり、また違った印象になります。壁に映った影は、なんだか鳥の翼みたいにも見えます。

「ちょっと、カッコイイじゃん」とニヤニヤしてしまう私でした(笑)。

◇ ◇ ◇

「『国宝・興福寺五重の塔』建立記」はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。「古建築」のプラモデル作りは、地道な作業ばかりでしたが、それはそれで、なかなかに楽しいものです。機会があれば、気になるキットがあれば、またチャレンジしてみたいと思います。

さて、次は何を作ろうか、どんな記事を書こうか…と考えるオヤジモデラーでした。では、また。