愛にできることはまだあるのか?微かな希望と痛切な問いの答えは

歌詞

RADWIMPS – 愛にできることはまだあるかい

作詞作曲 野田洋次郎

①何も持たずに 生まれ堕ちた僕

永遠の隙間で のたうち回ってる

②諦めた者と 賢い者だけが勝者の時代に どこで息を吸う

支配者も神も どこか他人顔

③ だけど本当は 分かっているはず

勇気や希望や 絆とかの魔法

使い道もなく オトナは眼を背ける

④それでもあの日の 君が今もまだ

僕の全正義の ど真ん中にいる

⑤世界が背中を 向けてもまだなお

立ち向かう君が 今もここにいる

⑥愛にできることはまだあるかい

僕にできることはまだあるかい

⑦君がくれた勇気だから 君のために使いたいんだ

君と分け合った愛だから 君とじゃなきゃ意味がないんだ

繰り返し 愛にできることはまだあるかい

僕にできることは まだあるかい

⑧運命(サダメ)とはつまり サイコロの出た目?

はたまた神の いつもの気まぐれ

⑨選び選ばれた 脱げられぬ鎧

もしくは遥かな 揺らぐことない意志

⑩果たさぬ願いと叶わぬ再会と

ほどけぬ誤解と降り積もる憎悪と許し合う声と 握りしめ合う手を

この星は今日も抱えて生きてる

愛にできることはまだあるかい?

僕にできることはまだあるかい

11 君がくれた勇気だから 君のために使いたいんだ

君と育てた愛だから 君とじゃなきゃ意味がないんだ 愛にできることはまだあるかい

僕にできることはまだあるかい

12 何もない僕たちに なぜ夢を見させたか

終わりある人生に なぜ希望を持たせたか

13 なぜこの手をすり抜けるものばかり与えたか

それでもなおしがみつく僕らは醜いかい

それとも、きれいかい答えてよ

14 愛の歌も 歌われ尽くした 数多の映画で 語られ尽くした

そんな荒野に 生まれ落ちた僕、君 それでも

愛にできることはまだあるよ

僕にできることはまだあるよ

考察

①何も持たず 生まれ堕ちた

永遠の隙間で のたうち回っている

「何も待たず生まれ堕ちる」このフレーズは人間は白紙の状態で生まれるというイギリス経験論的(哲学の考え方)な含みを持っている。

イギリス経験論論者ジョンロック

人は生まれたときには何も持っていない。環境の中でいろんなこと(色)を身につけるということだ。しかし、そのような意味をベースに持つこの歌詞は「白紙↔︎色がつく」という構図よりも「白紙↔︎汚れ」のイメージが強い。この曲のメッセージである愛よりも利己心、メリットデメリット、合理性が尊ばれる社会に対する批判がこの一行にすでに現れている。

すなわち、この部分の歌詞を一言で言うと白紙の僕らは生まれて汚れます。という意味だ。ただこの一行で見落としてはならないのは「生まれ堕ちる」の堕ちる。という漢字だ。普通なら生まれ落ちるなのに、堕ちるという漢字をあえて使っている。

ここでの堕ちるは堕落の堕ちるを意味する。

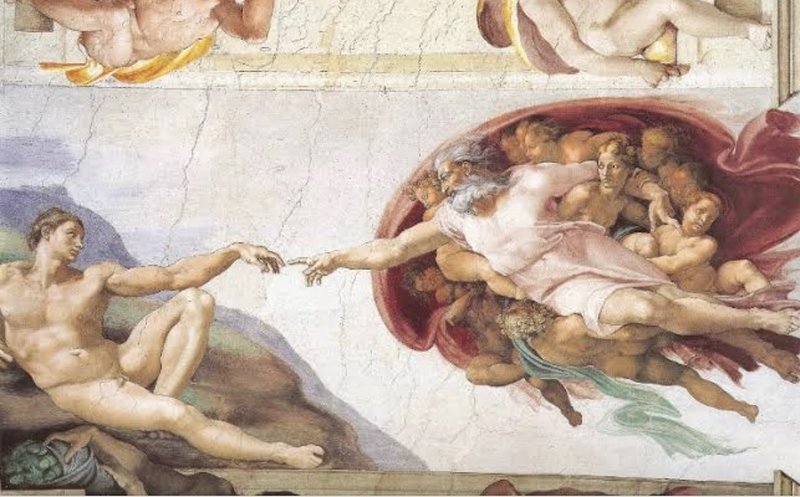

なぜ生まれて堕ちるのか、それは世界に生まれた瞬間すでに汚れが始まるからだ。その汚れとは、愛だけで生きられなくなることだ。それと世界に存在するようになるという意味での産み落とされる物理的な“落ちる”の、二重の意味がこの漢字にメタファーとして内包されている。 野田洋次郎はキリスト教的なモチーフの歌詞が多く、産み落とされるという発想はすでに、この人間の世界と神の世界の二項対立的なもの、すなわち、俗世間を超えた超越的な世界の存在を前提にしている。人間の世界に産み落とされたら汚れて堕落するという意味だ。

「永遠の狭間で」が意味するものは、時間性のメタファーで、永遠と永遠の間に有限の人生が挟まっているということだ。

これは古代ギリシャ的な発想で、魂が永遠に不滅で、永遠の世界から人間の肉体に入った魂によって人は生きる。しかし肉体があるので有限。体が死んだら魂はまた永遠の世界に帰っていくというまさに魂のイデア論(古代ギリシャの哲学)と全く同じ構図を持つ。

すなわち永遠とは無限の魂の世界と考えたいが、彼の場合古代ギリシャではなくキリスト教的な観念が強いので、魂という言葉は使わないで言うと、神の永遠の世界と人間の有限の世界、その後にまた神の永遠の世界があり、その間に人間という生き物が生きている。まとめると、死前の世界(永遠)→人間の世界(有限)→死後の世界(永遠)というような構図がこの歌詞の中に凝縮されている。人はここにはさまっちゃったのだ。そして、人間の世界は苦悩、葛藤、妬み、争い、自己嫌悪でしんどいのでのたうち回るのだ。

②諦めた者と 賢い者だけが

勝者の時代に どこで息を吸う

「諦めた者」の意味は、愛や正しさに生きることを諦めた人のことをさし、システムに依存した人間を指す。

例を挙げると、入社一年目はAくんはその会社の方針である、世の中を良くできる製品を作りたくて入社した。しかしAくんはその方針は嘘で、結局は金儲けのための製品であることに絶望してしまう。先輩や社長に異議を投げかけても、煙たい顔をされる。そのうちA君も信念を捨て戦うことをやめて、嘘をつきながら金儲けのための製品を周りに嘘をついて売るようになるというものだ。

愛や正義ではなく、魂をシステムや資本主義社会に売った人間(諦めた者)を生んだ社会と、うまくシステムどう回して金を稼ぐかしか頭のない人間が賢いと称される 社会への批判である。分かりやすく言えば「金で買えないものはない(愛も買える)」と言ったホリエモンは金を稼いでいるから社会的勝者だとする社会のことだ。

堀江貴文氏 reference from Goethe

そんな生きづらい社会でどうやって生きればいい。という彼の嘆きが「どこで息をすう(生きるのメタファー)」として歌詞に現れる。

その後か細い少女の息が聞こえる。

③支配者も神も どこか他人顔

このパートは誰もそのような現実を何と無く理解しながら助けてくれない。という意味を持つ。

ただポイントは、この部分ではまず、ある種の権力、神(超越)や支配者(政治)すなわち、宗教と政治ではどうにもならないというメタファーになっていることは留意すべき。大きなものに頼れないということだ。

④だけど本当は分かっているはず 勇気や希望や絆とかの魔法

使い道もなく オトナは眼を背ける。

多くの歌詞サイトはこのように分けるが

この「だけど本当は分かっているはず」はその後に掛かっているのでこのような分け方はあまりよろしくない。

勇気や希望、絆など、目には見えないけど大切なものは今日の社会では無駄なのである。先ほどの新入社員A君の例を想像すれば理解しやすいと思う。正義感で先輩や上司に「それって社訓と違いますよね!」と噛み付いても、無視されて、めんどくさいKY扱いされるのだ。だから、正義感や愛はあっても使い道がないという意味だ。

そのような上司などがここでの「オトナ」であり大人ではない。すなわち、皮肉なのだ。“大人と呼ばれている人たち”という意味だ。彼らは大人ではなくオトナなので、正しさや勇気、絆など目に見えない数字では分からないものの意味をすっかり忘れてしまっているのだ。

⑤それでもあの日の君が 今もまだ賊の正義のど真ん中にいる 世界が背中を向けてもなお 立ち向かう君が今もここにいる

「君」は当然誰かのメタファーであるが、ポイントは時間性なのだ。

その君は愛に生きたとしても、普通は諦めてしまう。なのに、“過去から今”まで逆風の中で愛の生き方をしている。ということだ。

②であったように多くの人が諦める中、ホリエモン的なものがもてはやされる中、宗教が、政治が見捨てる中彼女はそのままで居続けていることが奇跡であり、この社会における希望なのだ。

⑥愛にできることはまだあるかい

僕にできることはまだあるかい

あるに決まっている

当然、野田洋次郎もそれに気付きながら問いかける。そして「僕」の歌詞の中には、「僕」が愛で生きれる人という意味と愛の擬人化と(愛君)の二重の意味が内在している。

⑦君がくれた勇気だから 君のために使いたいんだ

君と分け合った愛だから 君じゃなきゃ意味がないんだ

この部分は、完全に交換の原理、ギブアンドテイクを表している。

勇気や愛という目に見えないものも交換できるし、シェアできる。

他の知らない人じゃなく、絆のある人間同士で愛をシェアしたいという意味。

⑧運命(サダメ)とはつまり サイコロの出た目?

はたまた神のいつもの気まぐれ

ここでは必然性と偶然性を対比させて、この世の中は結局は偶然のノリで作られたものでしょうか?という疑問文になる。

そしてその対象は、運命、神に向く。「サダメとはつまり、サイコロの出た目?」の意味は、運命とみんなが呼ぶのはたまたまこうなっただけのものをみんなが運命と呼んでいるに過ぎないの?という相対主義や主観主義に対する憂い。

「はたまた神のいつもの気まぐれ」という部分はもし神が完全ならば、どうしてこんな不条理な世の中を作ったのだろう。という神への呆れである。おしゃかしゃまに代表されるように野田洋次郎には神に対して懐疑的な部分がある、そのような彼の宗教観がここでも登場したのだ。

⑨選び選ばれた 脱げられぬ鎧

もしくは遥かな 揺らぐことのない意志

「選び選ばれた」この歌詞はキリスト教の運命論的モチーフであり、神によって作られた私たちは運命も全て決まっている。この人の命や生が誰かに選ばれるという発想自体がすでにキリスト教的であり、選ばれたんだから何らかの意味があるという人生の目的論的思考が彼の歌詞の中に垣間見れるのも納得できる。

「脱げられぬ鎧 揺らぐことのない意志」は鎧(肉体)と意志(精神)とを明確に対比している。「脱げられぬ」人間が一度体を持ってしまった以上は、精神(魂)はそこから逃れることができない。閉じ込められているということを意味している。

これは古代ギリシャ的モチーフで、まさに魂と体を分ける①でも紹介した構図と一致する。古代ギリシャでは魂(永遠)と肉体(有限)分けるその際に、肉体は魂にとっての牢獄であると表現される。

もう1つ留意しなければならないのは、なぜ鎧か。というところだ。なぜ、脱げぬ肌でもなく、体でもなく鎧なのか、それは2つの意味がある。1つは鎧を戦場とかけることだ。もちろん、戦場とは今日の世界のことである。戦場では鎧がないと防御力がないし、生きていけない。傷つきやすい僕らはそのまま鎧がないと死んでしまうのだ。しかし、鎧なんて本来着る必要はないし、嫌なら脱げばいい。でも人間はそれができないのだ。2つ目は鎧の無機質さだ。鎧は金属でできているがゆえに無機質だ。自分が何を思って居ても関係ない。ずっと鉄であり続ける。その鎧の無機質さと変わり続ける心の対比のメタファーだ。例えるならば、この肉体がある以上、いかに朝起きたくなくても、無機質に目はあくし、いやでもお腹はへる、いやでも息をして生きてしまうし、いやでも誰かを愛してしまう。このようなある種の体の持つ無機質さを表している。

⑩果たさぬ願いと叶わぬ再会とほどけぬ誤解と降り積もる憎悪と許し合う声と握りしめ合う手をこの星は今日も抱えて生きてる

世の中は不条理で苦悩の連続でもあるが、その中でも許し(キリスト教の中での重要な道徳)や、握りしめ合う手(愛のメタファー)もこの世界には混在している。ゆえにカオスなのだ。一様に世界はクソだ、や、一応に世界は善だと言えない。

この部分は、サビ前のメロに当たるが⑤の換喩(メトニミー)になっていて、「クソ世界と君」と「クソ世界と許し、愛」が同じ構図になっている。

11 サビの繰り返しー音楽上の都合

12 何もない僕たちに なぜ夢を見させたか

終わりのある人生に なぜ希望を持たせたか

「何もない僕たちに なぜ夢を見させたか」ここは人間が神によって夢を見せさせられるというニュアンスが登場する。

白紙の力なき私たちが 何かができるとどうして思えるように設計したのだ?神よ?どーせ人間はそんな大層なことはできないのに。という呼びかけであり、

「終わりのある人生に なぜ希望を持たせたか」この意味は先ほどと同じで、どうせ終わる(絶望)のにどうして希望なんて持たそうとするんだ?神よ。という呼びかけである。

両方の歌詞に共通するのは、「無理なのに希望見せるからしんどいんじゃん」ということだ。

それが次の歌詞にダイレクトに現れる。

13 なぜこの手をすり抜けるものばかり与えたか それでもなおしがみつく僕らは醜いかい

それでよ きれいかい 答えてよ

夢や希望などは「この手をすり抜ける」のだ。「手」は絶対性のメタファーで「すり抜ける」という言葉はそれが絶対性ではなく偶然性であることのメタファーである。すなわち、愛や勇気、希望、夢は絶対でなく最も簡単に消えて行く。絶対ではないのだ。

だとしてもその偶然性を信じる私たちは、バカなのかそれとも良いのか。この発想は18世紀のヨーロッパ絵画のロマン派と通じる。

ロマン派は簡単に言えばロマンに生きる人たちのことだ。ただポイントはロマンなんて幻想だと分かりながらでもそれでもロマンを信じるというところにある。一度きちんと現実を見ているのだ。このロマン派の世界観こそ野田洋次郎のこの曲と完璧に一致している。

そしてその最も顕著な表れとして最後の「答えてよ」に繋がる!!

文脈的には神に対しての問い捉えるのがスタンダードではあるが、しかしそれは間違いでその問いを突きつけられているのはリスナーなのだ。どうしてか。それは「答えてよ」の前のブレイクがあるからだ。ブレイクにはブレイク後の歌詞を聞き取りやすくる効果がある。もし「答えてよ」の対象が神であるならば、神はこの曲を聴けないのでブレイクをわざわざ入れる必要はない。ゆえに当然「答えてよ」の歌詞を聞いてほしい対象は人間であるリスナーになる。すなわちここでのブレイクが一度それまでの流れを断ち切り方向を気づかれないように無意識にすっと、リスナー達に問いかけるように設計されている。「答えてよ」という問いを突きつけられているのはリスナーなのだ。

14 愛の歌も 歌われ尽くした

数多の映画で語れ尽くした

そんな荒野に 生まれ落ちた僕、君それでも 愛にできることはまだあるよ

僕にできることはまだあるよ

「歌われ尽くした 語られ尽くした」この「尽くす」という言葉がポイントで、結局この世界がクソであるならば

今まで散々やったラブソングも映画も意味を大して持たないことになる。すなわち、この『愛できることはまだあるかい』自体も無意味なのだ。もう音楽や映画では世界は変わらない。だとしても、小さな個人間の中では愛は交換可能。

そうだから 愛にできることはまだあるよ。だから僕にできることもまだあるよ。と歌詞にあるが、実際これは希望的観測にすぎない。

そう、野田洋次郎はすでに諦めているのだ。まだあるよと言ってないとやってけないから言っているにすぎないのだ。

それを裏付けるのが、この14の前の長い無音の時間と、声のエフェクトだ。この6秒近い無音の時間でリスナーは曲が終わったのではないか思う。するとこの14が始まる。しかし、実は曲は終わっているのだ。最後14はミュージシャンという職業を脱ぎ捨てた、一人間としての野田洋次郎のぼやきなのだ。まさに憂いである。声もエフェクトがかかり、声も奥にいき、ラジオボイスのように寂れている。遠い昔こんな人がこんな歌ったそうな。というようなどこか、遠いむかしの寂れた、砂漠にのこされた音になっている。このような技法は多くのバンドが使用するが、基本的に叶わぬ願いや、過去、リスナーに客観視させる意味がある。 モノクロな絵を脳内に作り上げるのだ。

愛にできることはまだあるかい。

彼の答えはYESではあるが、そのような愛に満ち社会ができることには諦めている。

それをこのようなキャッチーで分かりやすい音に落とし込む野田洋次郎おそるべし。

次回はこの曲が今日の社会でもつ意味について論じてみたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?