きなこの山

きなこなこなこ

げんきなこ

明治のお菓子「きのこの山」をパロディさせてもらい「きなこの山」を。見た目はそのままだけど、気持ちの上ではきな粉。それぞれの色のイメージはこんな感じ。

きなこの山

春:紅大豆

夏:青大豆

秋:黄大豆

冬:白大豆

きなこの山を描いたならやるしかないと思い「きなこ狩り」も。

山繋がりで日本にある山地・山脈をきなこの山で表してみた。改めて見ると、山がある場所ってわりと偏っているんだなと。

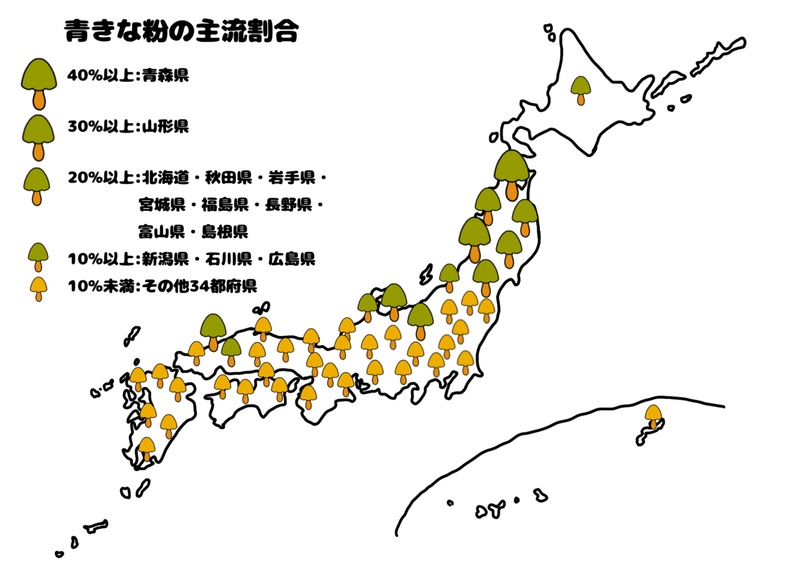

日本地図ときなこの山があれば、いろいろと図解ができそうだなと思い、『2016年1月9日ウェザーニュース調査結果』を参考に青きな粉の主流割合を作ってみた。

青きな粉が東北地方でわりと食べられているのは知っているし、スーパーを巡ってきなこ狩りをしていると、青きな粉しか置いていないところもたまにある。

大手スーパーチェーンは、関東などでは黄大豆や黒大豆のPBきな粉しか置いてないのに、地域に合わせて東北ではPB青きな粉も販売している。PBで作るくらいだから、売れ行きを見込んでのことのはず。それだけで親しまれてるのが分かる。

新潟県や富山県、長野県も多いのは東北に近いからなんとなく理解できる。雪が降る寒い地方であるなどの繋がりは関係あるのだろうか。大豆の栽培の状況の問題だろうか。気になる点はたくさんあるけど。

それらに目を瞑っても、島根県と広島県でも他県に比べて食べられているのがとてもおもしろい。

島根県松江市にある南目製粉は、きな粉の主力商品として青大豆のものを販売している。南目製粉は中国地方では定番のメーカーで、島根のスーパーを巡ると置いていないところはほとんどないくらいである。パッケージがレトロで可愛いから、一度見てみてほしい。

広島県広島市にある上万糧食製粉所も強い。黄大豆のきな粉は他のメーカー同様にあるが、青大豆のきな粉が2種類、青大豆を使ったミックスきな粉も出している。

どちらも中国地方ではよく見かけるメーカーであり、主要のきな粉が青大豆を使ったものということから県民がよく食べていることが分かる。でもなぜ、この2県が飛地的に食べられるようになったのかとても知りたい。本当に知りたい。

きな粉に詳しい人がいたらぜひ教えて欲しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?