WISE UP / AIMEE MANN

群像劇が好きなんですよね。

もう少し噛み砕くと「普段は気にもかけないようないろんなひとがいろんな事情を抱えてなにかぶつけ合ったり受け止めあったりしながら善悪と真偽とか愛憎とかいろんな二項対立がぐちゃぐちゃに絡み合い、時代の潮流とか変化とか、社会制度の理不尽さとか、なんともならないジャイガンティックな歯車が轟音で廻る最中(さなか)、その彼方(かなた)、けれど貴方(あなた)、それでもそこに大きな愛がありユーモアがあり、どうにもならん不条理だらけで、吐き出すことのできない鬱憤だらけで、けれど素晴らしきこの世界、isn't it ?」みたいなことですかね。噛んでるうちに噛み砕きすぎて違うもんになったかもしれません。

『サルなりに思い出すことなど』はとにかくこれを読んでいる全員に読んでほしいくらいの傑作で、こどものころからゴリラになりたかった神経科学者がストレスの研究という大義を持って東アフリカのヒヒの群れに密着研究した20年の思い出、なんですが、こういう研究者の文は往々にして硬く、固く、難い、無味乾燥のホワイトブックとなりがちですが、この著者サポルスキーは絶妙なスラップスティック調のユーモアバランスを持っていて、わたしの大好きな哀れな可笑しみを持っていて、あと翻訳もとてもセンスがよく(邦題も素晴らしい)。コンスタントに山場が出てくるディズニー映画のような、中だるみ感のまったくない、ヒヒの生態、マサイ族とかマオリ族とか周辺の住民との関わり、研究中に起きるハプニングや、喜怒哀楽あいまみれたメモワールとなっており。ほんとうに泣いて笑って一遍の良質な映画を見た後のような爽快な読後感があります。これ群像劇なんですよ。ヒトよりヒヒ多めですけど。研究書でありコメディでありやがて哀しきメモワールであるという。

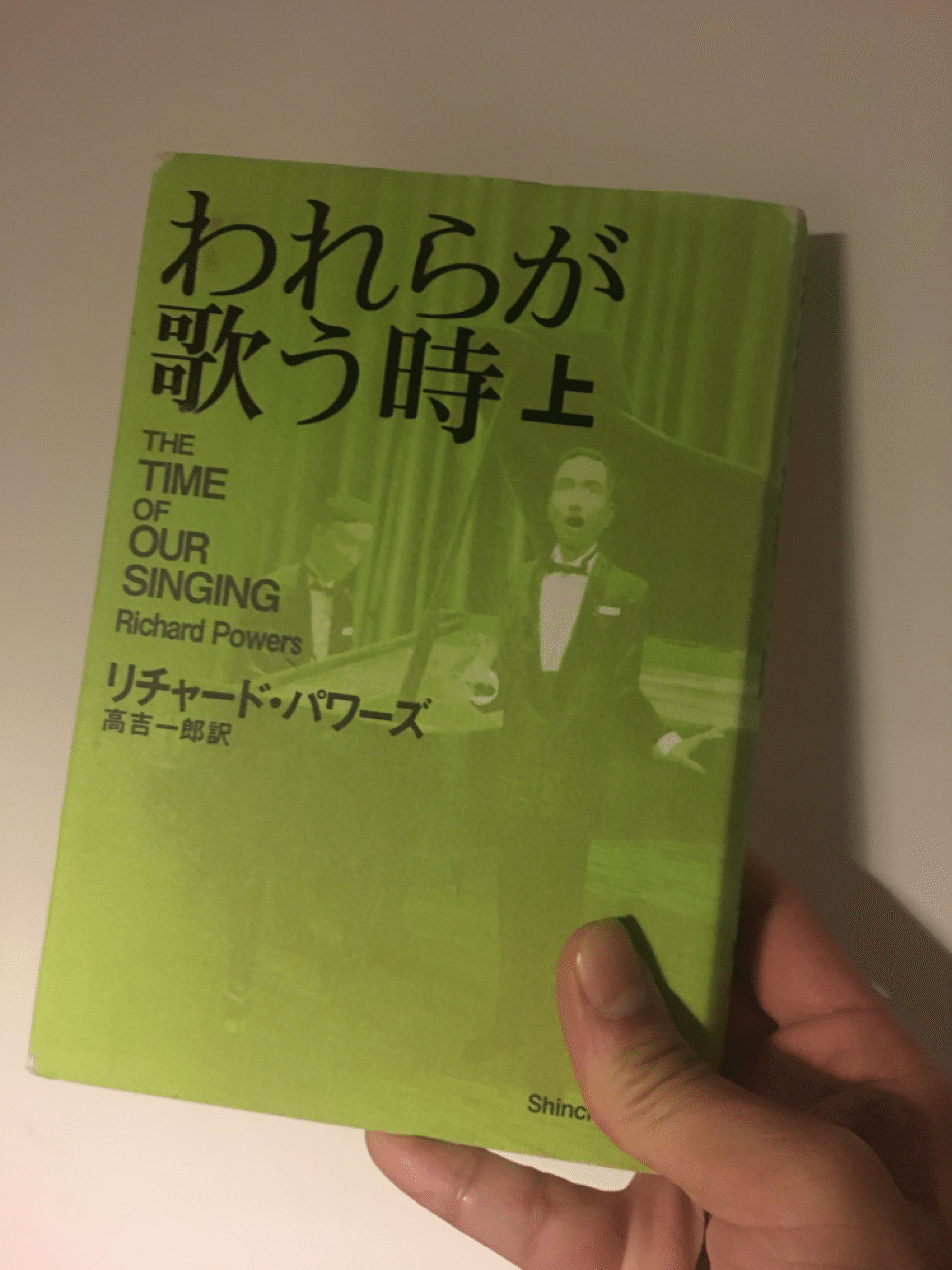

『誰が音楽をタダにした? 巨大産業をぶっ潰した男たち』も読み終わって「これは映画化すべきでしょ」となった群像劇なんですけど、実際話が進んでるらしい(文庫版が出たときの帯に書いてあった)。圧縮ファイル形式mp2(not mp3)の開発者、時代の徒花ナップスター主宰(ジェシー・アイゼンバーグか、もっと若いアンセル・エルゴートあたりが適役)、大手レコード会社のCEO(この役はぜひケヴィン・スペイシーに、と思っていたが、もう業界から抹殺されてしまった)、CD製造工場の一介の工員(モーガン・フリーマンかドン・チードル)など、当時激変の時代の夜明け前だった音楽業界のあらゆるひとびとの視点を、縦横無尽右往左往しながら、大きな時代のうねりをスリリングなサスペンス風に描いていて、どっちかというとよくできた海外ドラマを見終わった感じで、かつ、リチャード・パワーズの「われらが歌うとき」という小説を思い出す。

これもアメリカの(1)黒人の歴史、(2)音楽の歴史、(3)ある一家の世代を超えた歴史、が織りなす、って感じの巨編で、このひとは著作ごとに違うテーマを据えておそらくむちゃくちゃリサーチする人で、20世紀博覧強記無双な感じがとにかく圧倒です。

チェーホフが30歳のときにモスクワから遠路極東に赴き、流刑囚やその地の人々約1万人の住民調査カードを作って当時のシベリアンな生活をルポタージュした『サハリン島』も名作。先ほどのサポルスキーではないが、単なる研究者ではなく文学者であるがために、ひとびとの生活をありありと生々しく描写したり、彼らのセリフを絶妙に引用したり、とにかく厳しく辛い生活しか垣間見えないのに、豊かな読後体験になってしまう、魔法。カフカ、プイグ、チェーホフ、ボラーニョは世界4大好きな作家なのですが、チェーホフで一番好きなのはこのノンフィクションです。中央公論新書が一番読みやすいのだけど、絶版...。岩波文庫は読みにくいんだよなあ。

さて映画で群像劇といえばロバート・アルトマン。『ナッシュビル』『ショート・カッツ』『M★A★S★H マッシュ』『ロング・グッドバイ』(木村3大猫映画のひとつ)など登場人物が交差しまくってセリフも被りまくってたった2時間で1ダースほどの人生を描き出すその手法には全く舌を巻く、舌を巻くってどういう状況なんですかね、ちょっとイメージできないんですが、先日久々に『今宵、フィッツジェラルド劇場で』を観直して、メリル・ストリープとリリー・トムリンが歌うミシシッピ川の唄で泣きました。川の流れのようで。

アルトマンといえばダスティン・ホフマン主演になるはずだったが断られ仕方なく代役として抜擢された新人ロビン・ウィリアムズと、アニメみたいな顔と体型で抜擢されたシェリー・デュヴァル共演による『ポパイ』も有名ですね。

スタジオの期待に添えずあんまりヒットしなかったそうですし、いまだに日本語訳のソフトは出てないのですが、アメリカ版のDVDを持っています。DVDはほとんど捨てたのに。オリーブ(本当にそっくり)がポパイ(本当にそっくり)のことを想いながら唄う"He Needs Me"はとにかく名曲でして、シェリーが無茶苦茶音痴なのもチャームになってしまっているという奇跡の曲で、のちにポール・トーマス・アンダーソンの映画『パンチドランク・ラブ』の中でも効果的に挿入歌として使われていました。ポール・トーマス・アンダーソン(以下、PTA)はロバート・アルトマンの愛弟子だったので、アルトマンの遺作(先ほど話題に出た、メリル・ストリープが唄う、リンジー・ローハンがその人生で一番輝いている映画)では実質老いたアルトマン本人の監督代行として文字通り遺志を継ぎました。

その遡ること7年前、PTAが撮った映画『マグノリア』がわたしの映画ベスト10に一生残り続けるはずの名作で、当時PTAと親交の深かったエイミー・マンの楽曲を全編にフィーチャーして作ったものなんですが、その挿入曲の中でも印象的な、オープニングで使われる"One (is the loneliest number)"という曲が実はエイミーのオリジナルではなくハリー・ニルソンの筆によるものだったと知ったのはその数年後でして、どういうきっかけで知ったかといえば、先ほど話題に出た"He Needs Me"(と映画『ポパイ』の音楽全て)がハリー・ニルソン監修だった、という事実をディスクユニオン御茶ノ水店で見つけた『ポパイ』のサウンドトラックのステッカーで知ったからでした。ハリー・ニルソン自身が唄うバージョンも収録だったので「ああ、こんなメロディだったのか(シェリーの唄が下手すぎたので新鮮だった)」と膝を打ったものです。膝を打つってどういう状況なんですかね。

『マグノリア』は見返すたびに死にたくなるのですが、死にたくなるほど見返したくなるんですよね。わたしの名前は木村でして、マグノリアは花の名前です。自信を与えあえるのが愛であって、間違いや失敗の含まれないストーリーには全く意味がないと思うのです。すみません、偉そうに言いましたが、最近気づきました。

いやー、音楽と本と映画と、あれやこれや、愛や恋や、ほんとにすばらしいですよね。それでは聴いてください、何度でも観ては震える、このシーンを観てグッとくるかたはぜひ映画も全部観ていただきたい、エイミー・マンの"WISE UP"、劇中の登場人物がメドレーで歌ってしまうシーンです。お相手はきむらでした。

People look up. and when it rains, it pours.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?