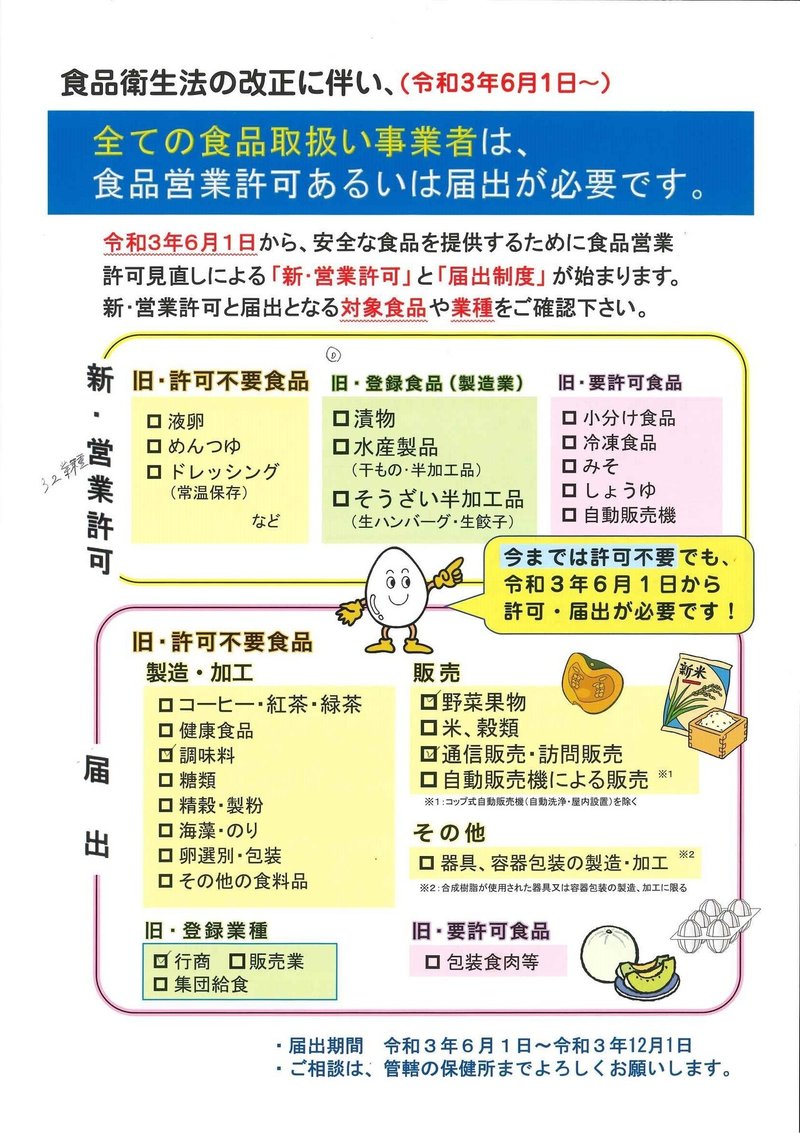

食品衛生法が令和3年6月1日から改正されます。

「すべての食品取扱事業者は食品営業許可あるいは届出が必要になります。」

と言ってもあまりピンとこないかも知れません。実は食品の種類や取り扱いの方法によって、これまで届出や許可など必要ない業種がありました。

しかしながら6月1日以降はすべての食品取り扱い事業者は届出もしくは許可がないと製造や販売ができなくなります。

ただし生産者が自分で作った野菜を直接販売する場合は届出等の必要はないようです。(但し、切って販売するなど加工工程が入る場合は保健所の確認が必要です。)

ただ、隣の人が作った野菜を自分が作った野菜と一緒に販売するとなると、野菜果物の販売の届出が必要になります。

それ以外にも、通信販売や訪問販売なども届出が必要になりますし、コーヒーや緑茶などの製造加工も届出が必要です。

私のところでも、通信販売・訪問販売、野菜果物販売、調味料製造加工の届出をしたところです。

ややこしい部分もありますが、法律ですのでしっかりと理解した上で、届出や許可申請が必要です。

私達の漬物製造業もこれまでは届出が必要でしたが、6月1日からは漬物製造の許可がないと製造・営業活動ができません。(但し、一定の猶予期間はあります。)

漬物製造の許可を得るためには、製造工場は法律で定められた施設基準をクリアする必要があります。

例えば、「手洗い設備の水栓が洗浄後手指の再汚染を防止できる構造であること」という基準があります。

簡単に言うと手で開栓して、手洗い後に手で閉栓する構造のものは再汚染の恐れがあるため、改善が必要です。

また、許可を得るためには申請が必要で申請の際には当然料金もかかってきてコスト負担も増します。

私どもの工場は今月当初申請を行い、先週所轄の保健所の方が立入検査に来られて、6月1日付で漬物製造許可をいただけることになりました。

輸出をする際には国の営業許可が必要なところもあり、これまでは輸出を諦めるしかなかったのですが、またこれから積極的に商談を進めていきたいと思います。

ただ、残念なことは個人で漬物を作って販売されていた方の一部は施設面やHACCPの考えを取り入れた衛生管理実施、申請料のコストアップなどの面で辞められるそうです。手作りの漬物が少しでも減ってしまうことはとても大きな損害とも私は思います。

ますます漬物文化を伝えていくことが大切だと思いました。引き続き、よろしくお願いいたします。

では、また明日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?