ジャパンウォーズ3 出航、そして

【神武東征編】エピソード3 出航、そして

八朔(はっさく)(旧暦の8月1日)の朝早く、子供たちの声が響き渡る。

子供たち「起きよ。起きよ。」

時刻は午前四時過ぎ。

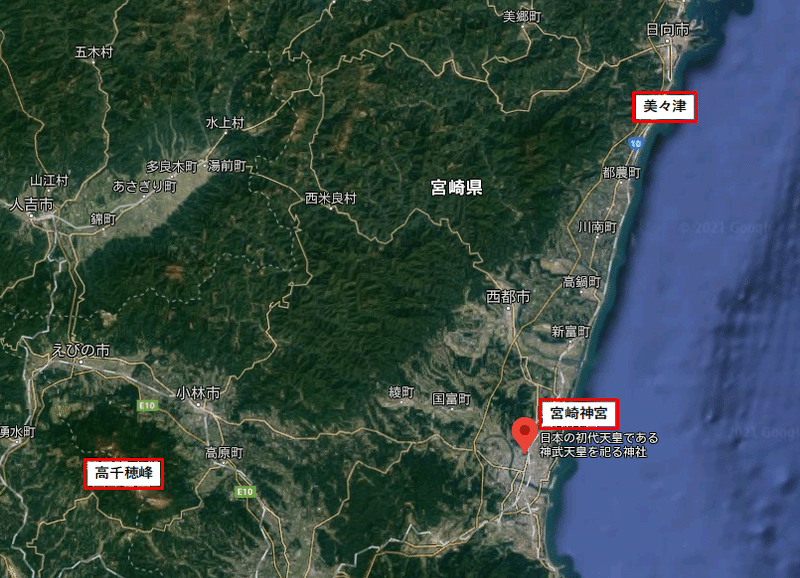

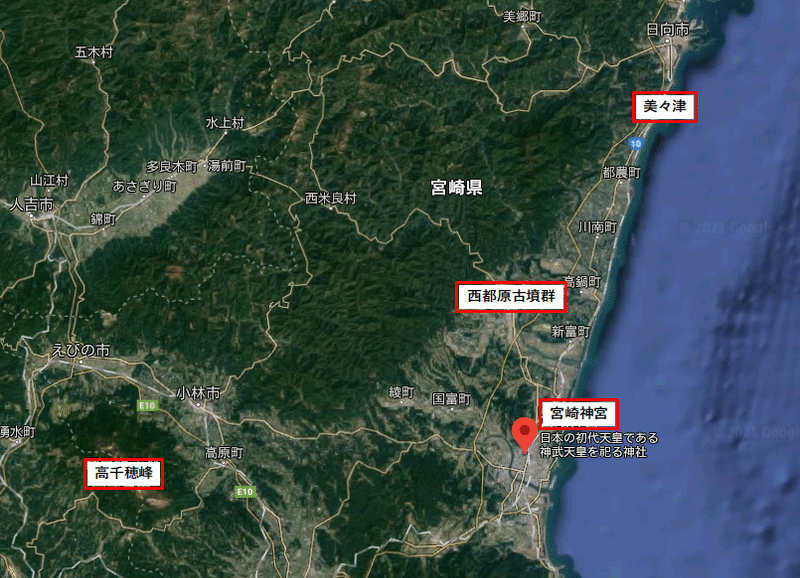

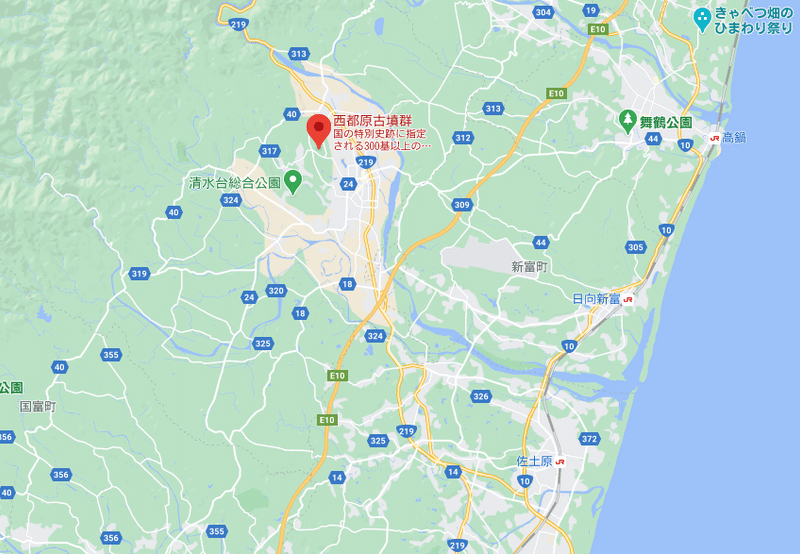

ここは宮崎県(みやざきけん)日向市(ひゅうがし)美々津(みみつ)。

狭野尊(さの・のみこと) (以下、サノ)ら天孫一行が出航したことを祝う「おきよ祭り」が始まったのである。

子供たちは、短冊飾りのついた笹の葉を手に、各家をたたいて回る。

全ての家を起こし終えると、一か所に集まり「つき入れ団子」を食べる。

餅とあんこが一緒になった団子である。

出航が早まったため、あんこを包む暇もなく、急遽ついたことで、このような形になったといわれている。

船も建造し、水夫らに航海訓練も積ませていたサノは、遠見の山から凧(たこ)を上げて風向きを調べ、船出を旧暦8月2日と決めた。

ところが、物見番から、潮も風もちょうどいいという報せを受け、急遽(きゅうきょ)、1日の夜明けに船出したのである。

ここで、次兄の稲飯命(いなひ・のみこと)が口を挟んできた。

稲飯(いなひ)「ちょっと待てい。作者よ。台本を読んでおるのか? 我らが船出をしたのは、10月5日ぞ。8月1日とは、どういうことや?」

そんなことを言われても、美々津に残る「おきよ祭り」では、そう語り継がれているのである。

宮崎市観光協会発行の「宮崎の神話」にも、そう書かれているのである。

出港は、かなり慌てたものだったようで、前回紹介した、美々津の歴史的町並みを守る会が発行した「神武天皇 お舟出ものがたり」には、下記のような記述がある。

<お腰掛けの岩より立ちなんして 下知しちょんなんした 尊(みこと)の御戎衣(みじゅうい)(軍服のこと)のほこれをみつけた もぞらしいおご(可愛い童女)に、 立っちょりなんしたまま 縫わせなんしたこつから 美々津のことの別名を 立縫いの里というように なりやんしたげながの>

要するに、座ってほころびを縫い直す時間もないほど、サノが出発を急いだと書かれている。

実際、港の南部には、立縫(たちぬい)という地名も残っている。

さて、船の建造から出航までの間、サノ一行がどこにいたのか・・・それについても説明しておこう。

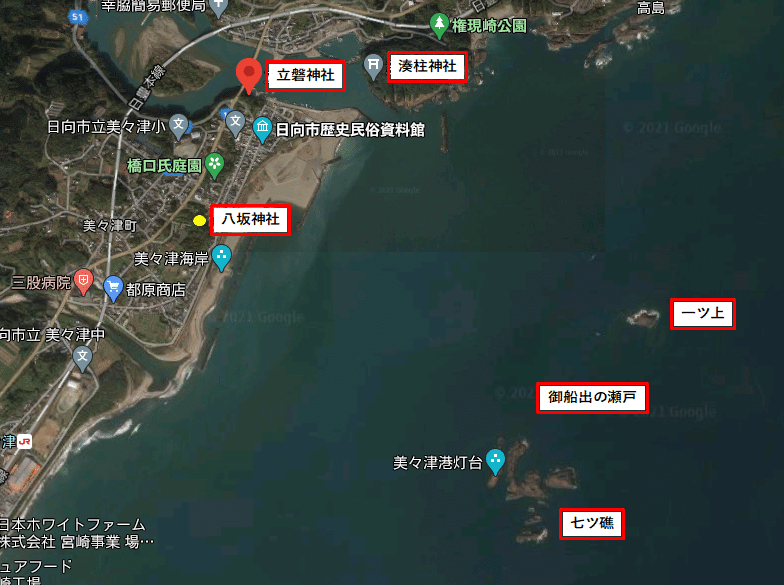

同町の八坂神社(やさかじんじゃ)が行宮(あんぐう:仮の宮殿)であったと伝わっている。

その後、前回紹介した立磐神社(たていわじんじゃ)と湊柱神社(みなとはしらじんじゃ)にて、出航前の禊(みそぎ)をおこない、身を清めたのであった。

また、立磐神社には、サノが坐っていた御腰掛之石(おこしかけのいし)が境内に保存されている。

ではなぜ、ここまでサノら天孫一行は急いだのであろうか?

その答えは、時期にある。

旧暦8月は、今でいう9月頃。

台風の季節なのである。

そんな時に出航しなくてもと思うのだが、美々津の人々には、それくらい無謀なこととして受け止められ、語り継がれたのであろう。

ちなみに、美々津は帝国海軍発祥の地といわれている。

一行は、美々津沖の一ツ上(ひとつがみ)と七ツ礁(ななつばん)という、二つの島の間を通って海原に出た。

波が荒い日向灘に出る直前の穏やかな瀬戸である。

現在「御船出の瀬戸(おふなでのせと)」と呼ばれている。

地元の漁師の中には、験(げん)を担いで通らない者もいるという。

一行が、そのまま美々津に帰ってこなかったからである。

ここでようやく、本編の主人公、狭野尊が口を開いた。

サノ「我(われ)は、10月5日でも、8月1日でも、どちらでも良い。それよりも大事なのは、この国を豊かにすることぞ。稲作、鉄器、灌漑技術(かんがいぎじゅつ)を伝えたいのじゃ。」

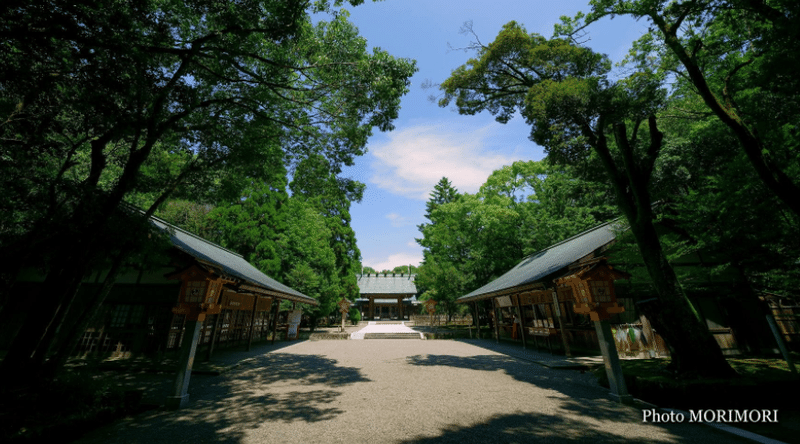

ちなみに、宮崎市の宮崎神宮(みやざきじんぐう)では、一行の船を復元した「おきよ丸」という船が安置されている。

西都原古墳群(さいとばるこふんぐん)から出土した船形埴輪(ふながたはにわ)をモデルに作られたもので、舳先(へさき)などは、美々津の日向市歴史民俗資料館に展示されている。

さて、船出した一行であったが、すぐさま事件が起こった。

河豚(ふぐ)の大軍が、行く手を阻んだのである。

なぜ行く手を阻んだのか、永遠の謎である。

とにかく急いでいる一行は、浜の石に鏃(やじり)で祈願文(きがんぶん)を刻み、神に奉納すると、河豚は退散したのであった。

奉納したところが、鹿嶋神社(かしまじんじゃ)であると伝わっている。

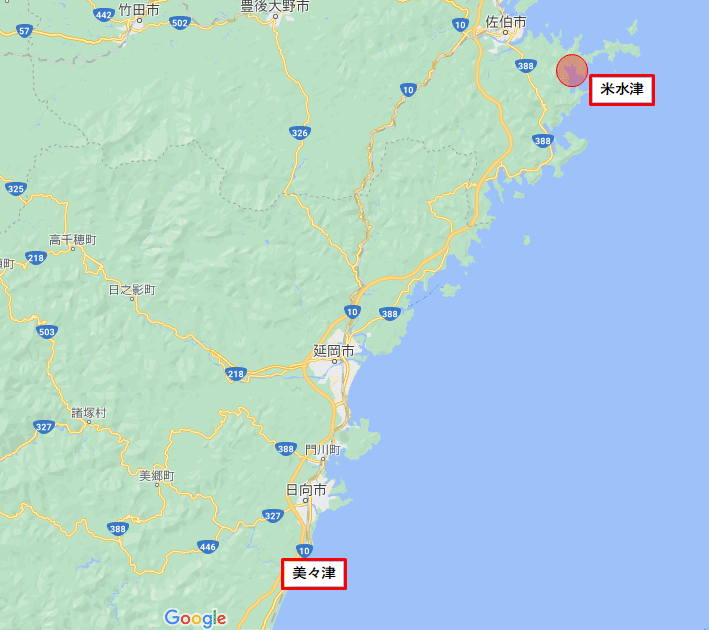

その後、一行の船旅は順調に進み、一回目の補給をおこなった。

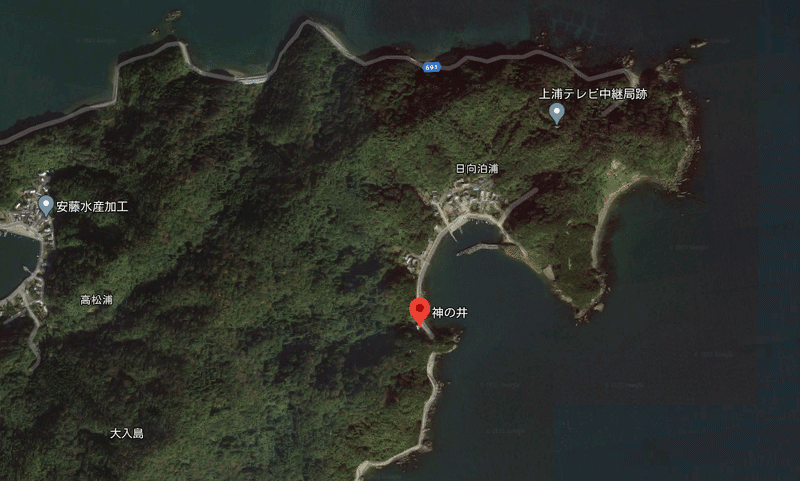

「居立(いだち)の神(かみ)の井(い)」と呼ばれる地で、今の大分県(おおいたけん)佐伯市(さいきし)米水津(よのうづ)と言われている。

食料と水を供給したことから付いた地名であろう。

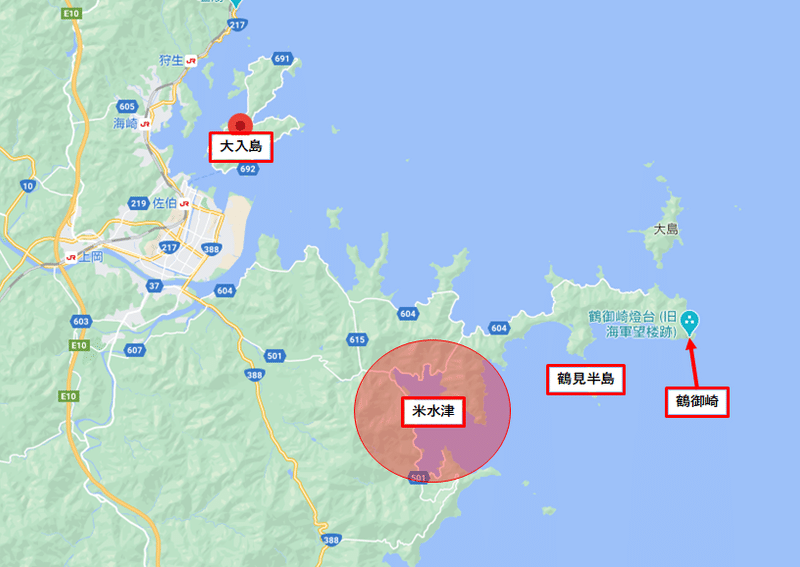

その後、一行は鶴見半島(つるみはんとう)の先端に位置する、鶴御崎(つるみざき)を回り、大入島(おおにゅうじま)に到達した。

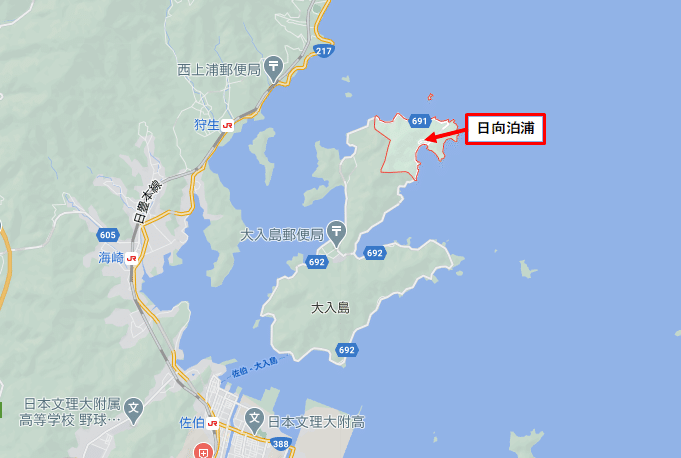

佐伯市の本土側から約700メートル沖にある島である。

船が停泊したのは、島の先端と伝えられており、その地は、日向泊浦(ひゅうがのとまりうら)と呼ばれている。

大分県佐伯市は豊後国(ぶんご・のくに)なので、日向(ひゅうが)という呼称は、サノ一行の到着が由来となっているのは明白である。

さて、この島で、一つの物語が残っている。

島に到着した時、一行は食料と水を求めた。

しかし、島の人たちは、困惑した顔を見せた。

サノ「如何(いかが)した? 別に差し出せとは言っておらぬ。貝輪(かいわ)と交換しようと言っておるのだ。」

ここで、小柄な家来の剣根(つるぎね)が割って入ってきた。

剣根(つるぎね)「我(わ)が君(きみ)! 突然、貝輪と言われても分かりますまい。我(われ)から説明致しまするぞ。これは大きな貝で作った腕輪で、まあ、いわゆる装飾品ですな。」

島の民「貝輪ぐらい知っておりますよ。ただ、わしらは、その貝輪と交換する水がないんです。いや、有ると言えば、有るんですが、それを差し出すと、わしらの飲み水がなくなってしまうんで・・・。食料なら少しくらいは有りますが・・・。」

サノ「水がない? それはどういうことじゃ?」

島の民「この島には飲めるような川もなく、井戸水もなく、向こう岸まで渡り、必要な水を取ってくるようなところなんです。」

サノ「何ということじゃ。そんな地があったとは・・・。」

ここで長兄の彦五瀬命(ひこいつせ・のみこと。以下、イツセ)も会話に加わった。

イツセ「米水津(よのうづ)の民たちとは、えらい違いっちゃ。まだ高千穂(たかちほ)から、さほど遠くまで来ていないというのに、もうこのような地があるとは・・・。」

そのとき、剣根の弟、五十手美(いそてみ) (以下、イソ)が初登場した。

イソ「我が君、ここは我(われ)らの出番ですな。」

サノ「ああ、そうか。我らの灌漑技術があれば、造作(ぞうさ)もないことじゃな。」

それを聞いて、すぐ傍にいた、日臣命(ひのおみ・のみこと)の息子、味日命(うましひ・のみこと)が初登場した。

味日(うましひ)「よしっ! 急いで作るっちゃ!」

日臣(ひのおみ)「息子よ。落ち着けっ。我が君の号令を待つんやっ!」

サノ「島の者たちよ! わずかな食料の感謝のしるしに、我(われ)らが、井戸を掘ろうぞ!」

島の民「そんなの無理ですよ。我々も頑張ったんです。でも、水は出て来なかった。」

サノ「諦めてはならぬ。これだけの人数がおれば、深く深く掘り下げることもできるんや。」

味日(うましひ)「そうやじ(そうだよ)! 諦めるのは早いっちゃ!」

島民の制止(せいし)を振り切り、天孫一行は井戸を掘り始めた。

そして、あっという間に地下水を発見し、井戸をこしらえたのであった。

井戸が完成したことに、島の人たちは、心から喜び、天孫一行に感謝した。

あまりにも早かったのか、同島には、このような伝承がある。

サノが地中深く弓を突き立て「水よ、いでよ。」と祈ると、水が湧きだしたという。

井戸は「神の井」と呼ばれ、今もこんこんと水をたたえている。

井戸完成の翌朝、まだ暗いうちから、天孫一行は旅立った。

島の人たちは、感謝の意を表明するため、浜辺で焚火(たきび)をして道標(みちしるべ)とした。

そして、航海の無事を祈った。

これが同島に現在も続く、トンド火祭りの起源である。

毎年1月上旬におこなわれる伝統行事で、「神の井」の傍で起こした火を、たいまつで中学校のグラウンドに運び、竹やシダで作った、高さ15メートルほどのトンドに火をつける。

普通は、正月飾りを焼き、歳神様(としがみさま)をお送りする祭りだが、この島では、意味合いが異なる。

サノたちに感謝する祭りなのである。

同時に奉納される佐伯神楽(さいきかぐら)では、神の井の水を祭壇に供え、神官がヤマタノオロチに見立てた白い紐を断ち切る舞を披露する。

このときには、人口800人の島に、300人以上の観光客が集まる。

島の人たちの見送りを、サノたちは、どのような想いで眺めていたのであろうか。

サノ「ああ、あの浜辺の火を見よ。何ヵ所にも火がたかれ、我々が座礁(ざしょう)しないようにしてくれておる。」

イソ「す・・・すごい。火の道になっておりますぞ!」

味日(うましひ)「感無量(かんむりょう)やじ!」

興世(おきよ)「まるで、天(あま)の川(がわ)ですね・・・。」

稲飯(いなひ)「いいことをするというのは、気分がいいな。」

イツセ「なあ、サノよ。これからも、このような地に、我々の技術を伝えていかねばな。」

サノ「左様ですな。場合によっては、何年も留まらねばならぬやもしれませぬな。」

こんなことを言っていたかもしれない。

感動に包まれながら、一行を乗せた船は、火のしるべを背にして、次の土地へと向かうのであった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?