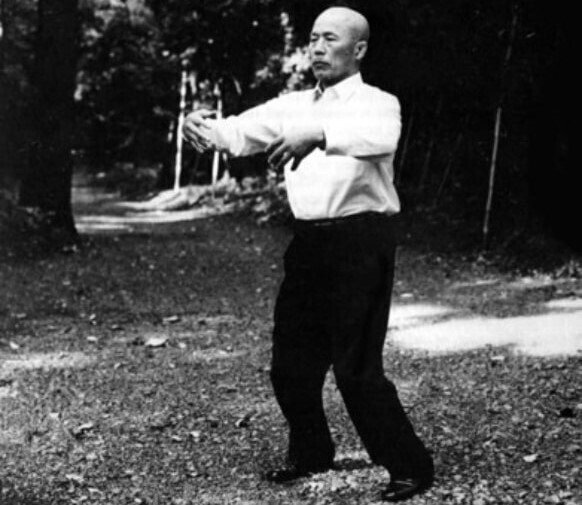

立禅・站椿功(タントウコウ)のやり方【気功】

立禅のやり方を解説します。立禅の別名は、站椿功(タントウコウ)です。立禅は、一番認知度の高い気功法です。

この記事を書いている私は気功歴12年です。私も立禅から気功を始めました。実際の経験を元に執筆します。

立禅・站椿功(タントウコウ)のやり方【気功】

気功と言ったら「立禅・站椿功(タントウコウ)」と言われるくらい、立禅は有名な気功法です。

立禅を行う目的は、体内で気を生産し、気道に圧力をかけて気道を太くすることです。気道が太くなると、体内の気の量が増えます。

体内の気の量が増えると、体内の気の循環が良くなります。また、体から出る気の量も増えます。

「体力の向上」「精神の安定」「体調不良の改善」が期待できます。そして、それにともない運気が上昇します。

立禅は気を感じる感覚を磨くよりも、気道を太くして自分のパワーを上げるのに適した気功法です。パワーが無いのに感覚ばかり上がってしまうと、外の波動の影響を受けやすくなります。

まずはパワーをつけることが先決なので、立禅から気功をはじめるのが基本となっています。自分の健康だけを考えた場合、人の気が分かるほどの気感は必要ありません。

ですので、「気功は立禅だけ行っていれば良い」とも言われています。

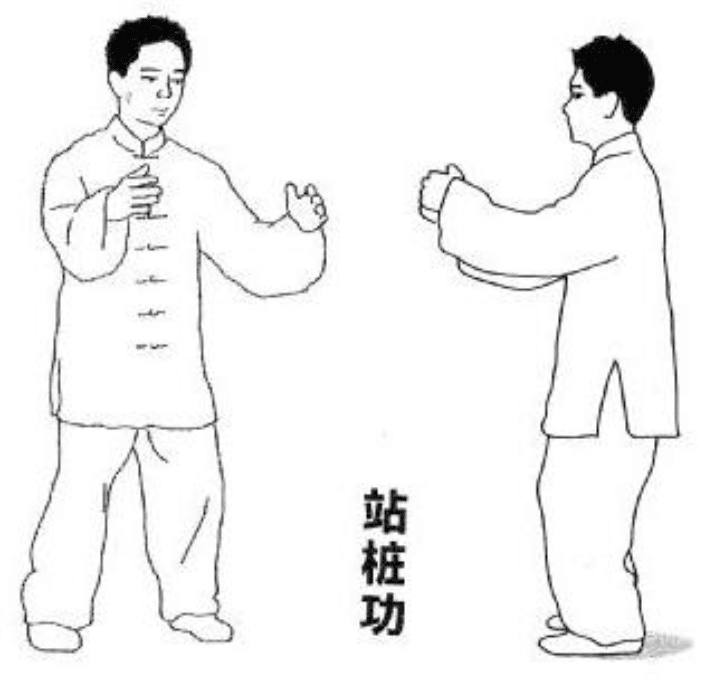

それでは、立禅・タントウコウのやり方を解説します。

①:足を肩幅に開いて立つ

②:つま先を真っすぐにする

③:膝を緩める

④:重心を足の裏の前側にかける

⑤:腕を胸の前にあげる

⑥:手のひらを開く

⑦:手のひらをへその下に向ける

順番に見ていきます。

①:足を肩幅に開いて立つ

足を肩幅に開いて立つのは、安定して立つためです。もっと開いた方が安定するというのであれば、もう少し開いても構いませんが、開くほどに筋肉に負荷がかかります。

気を効率よく発生させるポイントは、毛細血管の多い、遅筋を中心に構成されている深層筋に負荷をかけることです。

人間の場合、血液が毛細血管を流れるときに、一番気が発生します。血液が毛細血管を流れるときに起こる振動・波動が気です。

ですので、毛細血管の血流を良くすることで、効率良く気が作られます。遅筋は、姿勢の維持や、呼吸などの生命の維持のために使われます。

そのため、遅筋には、持続力の維持に必要な酸素と栄養を供給するための毛細血管がとても多いです。ですから、深層筋が働くことで、毛細血管の血流が良くなり、効率よく気が発生します。

深層筋を働かせるには、表層筋を休めなくてはいけません。深層筋は、持久力はあるけれど、小さくて弱い筋肉です。

ですので、力のいる立ち方になってしまうと、大きくて力のある表層筋が働いてしまい、逆に深層筋が休んでしまいます。

その結果、気を発生させる効率が悪くなります。

気を効率良く発生させるには、リラックスして表層筋の力を抜いて立つことです。ここが大切なポイントです。

腰を落としてしんどい立ち方をしたり、「う~ん」と力んだり唸ったりしても気は出ません。逆効果になります。

②:つま先を真っすぐにする

つま先を真っすぐにするのは、足の内側、内ももを向かい合わせるためです。足の内側には太い気道があります。そこを気がたくさん流れています。

気は体内の気道の圧力を調節するために、全身から外に放出されています。手から一番多く出ているのですが、足の内側からも多く出ています。

ですので、向かい合わせることにより、気と気がぶつかって気が増幅します。「股の間に気の球があるようなイメージで立ちなさい」と言われるのはそのためです。

しかし、はじめのうちは、股の間で気を感じることはできないと思います。ですので、はじめは気にせずに、つま先を真っすぐにして立つだけで大丈夫です。

気を感じられなくても、体内では気が高まり、血流が良くなっています。そのため、はじめは気は感じられませんが、血流の増加にともなう心拍数の増加や体温の上昇を感じると思います。

③:膝を緩める

膝を伸ばすと、表層筋に力が入ってしまいます。ですので、若干曲げます。また、若干膝を曲げることで、ふくらはぎの深層筋に軽く負荷がかかり、効率よく気が発生します。

曲げる角度は、曲がっているのか曲がっていないのか分からないくらいわずかに曲げます。もしくは、曲げずに緩めるという感覚で立ちます。

④:重心を足の裏の前側にかける

重心を足の裏の前側にかけるのも、ふくらはぎの深層筋に負荷をかけるためです。かかと重心では、ふくらはぎがあまり使われません。

また、かかと重心だと後ろにひっくり返らないようにするために、太ももに力が入ります。気感が鈍くなります。

そのため、重心は足の裏の前側にのせます。「かかとと床の間に紙が一枚入るような感覚で立て」と言われています。けれども、かかとを意識して浮かすような立ち方は良くないです。

だいたいで大丈夫なのですが、足の裏の土踏まずのやや前に、涌泉(ゆうせん)というツボがあります。そこに重心をのせるようにします。

人間の体の重心は腰にあります。腰が一番重たいです。

ベタっと足の裏全体を地面につけて立った後で、腰をグーッと前に出していきます。そして、「涌泉の上に重心がのったな」と感じたところで止まります。

その時の姿勢が、お尻を突き出していたり、逆にお腹を突き出していたりしてはいけません。姿勢が悪いと気の流れも悪くなります。

一本軸が通っているけど、無駄な力は入っていないというのが、理想の立ち方です。

※臨機応変

このように立ち方に基本はあるのですが、人それぞれ骨格や体型の違いがあります。自分に合った立ち方を模索して、見つけていただければと思います。

リラックスして30分くらい無理なく立てる、楽な立ち方が理想です。そして、立禅での立ち方が、気功の立ち方の基本となります。

八段錦、五禽戯、太極拳、すべて立禅の立ち方が基本となります。

⑤:腕を胸の前にあげる

腕を上げることで、背中の深層筋に負荷がかかります。背中の深層筋が働く反動で、お腹の深層筋にも負荷がかかります。

肘を少し曲げて、腕で円を作るようにします。

腕を胸の高さに上げるのが基本ですが、しんどいと感じたら、腕を上げる高さを変えてください。

例えば、腕を上げる高さを、へそから10センチ下の丹田の高さに下げます。すると、負荷が減って楽になります。

それでもきつかったら、もっと肘を曲げて、手を体に近づけてください。さらに負荷が減って楽になります。

我々は昔の人みたいに屈強では無いので、続けられるように、臨機応変に対応することも大切です。

⑥:手のひらを開く

手のひらを、力まないように、軽く開きます。すると、自然に指と指の間も開きます。指と指の間を開いた方が、気を感じやすいです。

指からも気が出ているのですが、手のひらが一番気を感じやすいです。

ですので、立禅を行う際は、「手のひらから気が出ている」。もしくは、「手のひらが、体から出ている気を受けている」とイメージするのが良いです。

大事なのは、本人がイメージしやすい事です。イメージの仕方は自由です。

⑦:へその下に手のひらを向ける

深層筋に負荷をかける立ち方で、体内に充満させた気は、手のひらから出ていきます。ですので、手のひらを向けた場所の気道に一番圧力がかかり、気道を太くする効果があります。

気道は繋がっていますので、立禅の効果は全身にあります。けれども、特に、手のひらを向けた場所に効果があるという事です。

手のひらを向ける場所は丹田です。健康の要であり、精神の安定と言ったら丹田です。ですので、手のひらは丹田に向けます。

手のひらから出る気が、丹田に圧力をかけます。そして、丹田から出る気が、手のひらに圧力をかけます。慣れてくると、腕やお腹周り全体で、気の圧力を感じるようになります。

まずは、手のひらで気の圧力を感じることが大切です。そのために、手のひらと丹田の気がぶつかって、気が増幅するイメージを持ちながら行います。

手のひらで感じる圧力が、気道にかかっている圧力でもあります。つまり、その気功法の効果の高さとなります。

ですから、ある程度気が分かるようになれば、どの気功法が効果が高いか、自分で分かるようになります。

・丹田

丹田で気を感じられるようになることを、「丹田が開いた」「チャクラが開いた」などと言います。丹田が開くと、手のひらから出る気の量がかなり多くなります。

そのため、丹田が開いたら、立禅を行うときに、手を丹田にかざすのを止めます。丹田は、一番気が発生する場所です。

丹田に手をかざすと、すぐにお腹周りの気道が気でいっぱいになってしまって、気功を続けられません。

それですと、お腹の気道ばかり成長して、全体の気道を上手く育てられません。ですので、丹田が開いてからは、手を丹田にかざすのを止めます。

・偏差

気功のやり過ぎで起こる体調不良を、偏差と言います。気道が気でいっぱいになると、若干の気持ち悪さや熱感が出てきます。

そのサインを無視して気功を続行すると、頭痛、めまい、精神不安定、口内炎、下痢といった体調不良が起こります。

体調の変化を感じたら、偏差を避けるために、すぐに気功を終了するのがベストです。

気持ち悪さや熱感を感じたら、しっかりと気道に圧力をかける事ができたということです。その日の気功は終了にして、次の日から再開しましょう。

偏差を起こしにくくするために、丹田が開いてからは、手の向きを足(太もも)に向けます。そうすることで、偏差が起こりにくくなります。

とは言いましても、長時間行えば、手のひらを足に向けても偏差を起こします。私もそうでしたが、気を感じられるようになると、面白くてついつい長く練功してしまいます。

ですので、気功のやり過ぎには注意してください。逆に体調不良を招きます。体調の変化を感じたら、その日の練功は終了です。

・毛細血管

立禅の効果として、遅筋を使うので毛細血管が太くなったり、増えるという効果もあります。遅筋という筋肉は、使っても筋肉は太くならないですが、毛細血管が太くなったり増えます。

毛細血管が増えると血流が良くなり、体への酸素と栄養の供給量が増えます。そのため、疲れにくく回復力の高い体になります。

また、脂肪を燃焼させるには酸素が必要です。毛細血管が増えると酸素の供給量が増えるので、痩せやすくなります。

立禅を日課として行うことで、疲れにくく、痩せやすい体を作ることができきます。

まとめ【立禅・站椿功(タントウコウ)のやり方・気功】

立禅・站椿功(タントウコウ)のやり方は下記の通りです。

①:足を肩幅に開いて立つ

②:つま先を真っすぐにする

③:膝を緩める

④:重心を足の裏の前側にかける

⑤:腕を胸の前にあげる

⑥:手のひらを開く

⑦:手のひらをへその下に向ける

人間の場合、血液が毛細血管を通るときに一番気が発生します。血液が毛細血管を通るときの振動・波動が気です。

そのため、立禅では、毛細血管が多い深層筋に、ほどよく負荷のかかる立ち方をします。それが、気を効率よく発生させる立ち方となります。

体内で作られた気は、手のひらから一番出ていきます。立禅は、気を効率よく発生させる立ち方で、体内に気を発生させます。

そして、手のひらから出る気を自分の体に送って、体内の気道に圧力をかけ、気道を太くする気功法です。

立禅は自然な立ち方ではないので、膝に負担がかかります。そして、「立禅は長時間やりなさい」と言うのが、気功の伝統的な教えです。

私は1時間の立禅を、1日に3回やって膝を痛めました。膝を痛めるような無理な立ち方でやっていたので、気の力や気感の成長もほとんどなかったです。

完全に私のやり方が悪かったのですが、立禅で膝を痛める人は多いので気をつけてください。

人それぞれ筋力や骨格、体型が違います。「どこか痛いな」と思ったら、すぐに中止するか、やり方を変えてください。立ち方で、膝を曲げなくてもOKです。

つま先も真っすぐにせず、つま先を左右45度に向ける、自然体の立ち方でも構いません。そして、無理して長時間やる必要はないです。

「立っているのが疲れたな」と感じたら、力みが出てきて気は出なくなります。ですので、そこで終わりにするか、一旦休憩にするのが一番です。

アレンジした楽なやり方でも、一日10分の短時間でも、少しづつ成長します。いずれは10分で体内の気道を気で満タンにして、その日の練功を終えることが出来るようになります。

気功は一生楽しめます。焦る必要は無いです。続けていく限り、いずれ極められます。

以上で立禅・タントウコウのやり方についての解説を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

有料記事 ・気功のやり方【独学】初心者から極めるまで

最後まで読んでいただき、ありがとうございます(^人^) 感謝致します。