2023年12月のレゴ🄬シリアスプレイ🄬のRTS錬成会の振り返り

まず、表題のRTSだがRealTime Strategyの略語である。

リアルタイム・ストラテジーはゲームジャンルの一つとしてしばしば使われる。例えば、インターネット通信などのマルチプレイ方式で、各プレイヤーが同時に味方の部隊を動かし、勝利を競うものであることが多い。

今回はそのようなものではなく、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドの一つの標準プログラムに「リアルタイム・ストラテジー」の名前がつけられているものである。意味合いとしては、企業や組織の戦略を考えるとき、絶えず状況が動いていく、しかも変化の予測が難しい中でどのような判断・行動原則を取ればよいのかを明らかにするプログラムである。

その「リアルタイム・ストラテジー」のプログラムの最も肝となるのが、「出来事のプレイ」である。様々な出来事が起きたと想定し、その出来事にプレイヤーがどのように反応するかをファシリテーターが聞きだし、その判断・行動基準を内省させて磨いていく。

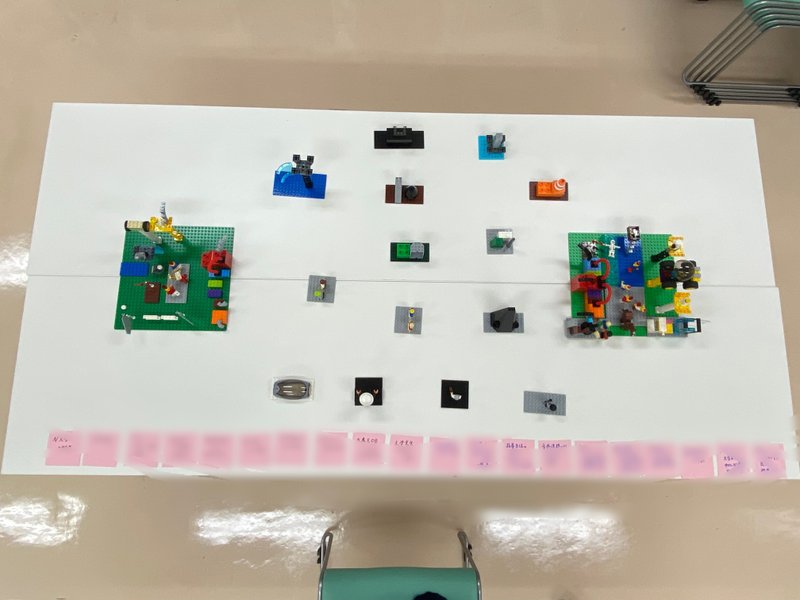

この「出来事のプレイ」をするために、前段階としてレゴ🄬ブロックで参加者が組織の状態や目指すべき姿、また周りの状況などを表現しておくのであるが、この表現のやり方について、いくつかのパターンを考えることができるのである。

今回の錬成会(レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドのトレーニングを受けたファシリテーターが自らの技術と知見を深めるための練習会)では、このいくつかの表現のパターンごとに「出来事のプレイ」がどのように変わってくるのかを確かめてみることを狙いとした。

パターン1:現状と理想、その間の取り組みを表現

まず、第一のパターンは、自組織の現状と理想の2つをレゴ🄬ブロックで表現したうえで、現状から理想に向かう取り組みを考え、付箋に書き出したところまでの段階で「出来事」を考え、「出来事のプレイ」をしてみたというものである。

「出来事のプレイ」は、どのような出来事が起こるかを考えてみるところから始まるが、このパターンにおいては、自組織内部での出来事をプレイの候補として考える傾向が強かった(自組織の外部での出来事も候補に挙がった)。

その出来事が起きたと仮定しての想像的な思考(プレイ)では、対応策も自組織の強みや特性、持っている資源を活用しての発想が主だった。

パターン2:組織の現状と理想、取り組みの関係を表現

第2のパターンでは、現状から理想に向かう取り組みを紐パーツで関係を表現した状態で「出来事のプレイ」をしてみた。

どのように関係するかを紐パーツで表現している。

今回は、パターン1に比べ、出来事のもたらす影響と対応のストーリーを語るときに黄色のふせんの取り組みへの影響に言及することがより多かった。パターン1の場合には、左右の緑のプレート内の表現に言及することが多かった。

パターン3:組織外の影響要因を表現

パターン3では、現状から理想へと向かう取り組みの紐づけを外し、現状から理想に向かうときに影響を与えうる、組織外の自律的行動をする存在(エージェント)を考え、配置する。エージェントの例としては、顧客や競合相手、取引先などがある。この状態で、起こりうる出来事を考え、それが起きたときにどのような影響があるか、その出来事が起きたとき、どのような判断・行動を起こすかを考えて内省する。

および、組織外部に存在する自律的な存在

ピンクのふせんは考えられた出来事

パターン3を作ったあとに考えた出来事は、組織内部で起こることが多かったパターン1に比べて外部のエージェントに影響が生じる出来事が多かった。これは、目の前にあるモデルの存在が思考に大きな影響を与えていることを示していると考えられる。

また、出来事のプレイにおいても、出来事が外部の自律的存在であるエージェントに起こることもあって、エージェントの動きについて言及することが多かった。

パターン4:組織とエージェント、エージェント同士の関係を表現

4つめのパターンでは、組織とエージェント、エージェント同士の関係を表現した状態(システムとしての表現)で「出来事のプレイ」を行った。関係を表現していく中で、自律的存在の現在と未来にもたらす価値を丁寧に考えることになる。そこで、自律的存在と組織との理想的なコラボレーションや適切な関係性に関する考察が進む。それは参加者にとって大きな学びや気づきにつながる。

ピンクのふせんは考えられた出来事

このパターン4においては、出来事がどのように広がっていくかについて、すでに関係が可視化されることもあり、変化の影響について素早くかつ自信をもって語ることができる傾向にあった。パターン3では見えない関係を考えながら話すため、ファシリテーターとしては指で見えていない関係をなぞりながら話すように促さなければならない。

一方で、パターン4においては影響の広がる範囲の思考がすでにモデルで表現されている関係に限定されてしまう。事前に作られた関係以外に想像が及ばなくなるリスクがある。

今回の取り組みのまとめ

「出来事のプレイ」をさまざまなパターンで行ってみた。

まずは、どのパターンでも「出来事のプレイ」はでき、その内省から得られるものがあった。ある程度、短い時間でも「出来事のプレイ」をするワークショップを展開することができる。

ただ、そのワークに得られるものは、その「出来事のプレイ」が行われる場であるモデルの表現の範囲に大きく影響している。

レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドで「出来事のプレイ」から学ぶ場をつくるには、どの範囲まで思考を広げたいのかをしっかりと見据えてワークショップをデザインしていくことが求められる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?