ゼミナールでのレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用したワーク(2023年4月29日)のふりかえりメモ

2023年度のゼミナール履修者(2・3・4年生)を集め、合同でレゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを使ったワーク(午前120分、午後250分)を実施した。

大きなテーマとしては「自分と社会の関係を考える」とした。

おおよその流れ

<午前 120分>

・レゴ®︎シリアスプレイ®︎のワークの基本的な進め方の確認(基礎演習)

・「私らしさ」についてモデルで表現する

・他の人の「あなたらしさ」を作ってあげる

・自分で作った「私らしさ」と他の人から作ってもらった「あなたらしさ」を合わせて一つのモデルにして、他の人に説明してみる。

<お昼休み 60分>

<午後 250分>

・「今の社会の素晴らしいところ」をつくる

・「今の社会の抱えている問題」をつくる

・上記の2つのモデルがお互いにどう影響を与え合っているかを表現する

・モデルを2次元のホワイトボードに書き落としてみる

・自分モデルと社会モデルとの関係を考えてみる。

ワーク進行についての振り返り

・休んだ学生は、今回参加できた学生との差が大きく開いてしまうのが心配である(別日にその学生たちだけ集めて再度ワークを行う余裕がない)。

・遅刻した学生をワークに溶け込ませることがとても難しかった。遅刻するような意識態度を作ってしまっていた時点で教員として失敗している。またそのような態度とワークでもフローに入りにくいこととの相関があるように改めて感じた。

・午前中の「自分らしさ」モデルは集中授業ではなく、普段の授業(100分)でするのも良かったかもしれない。というのも、「社会モデル」作りは初めてすると非常に疲れる(集中力がいる)ために、作った社会モデルの意味を考えさせ、自分ごとにするときに、少し体力切れを起こしてしまっていた参加者がいたからである。ただし、その場合、「自分らしさ」モデルと「社会モデル」との比較をどうするかという問題がある。

・午後の社会モデルではそれぞれのグループが作って共有した後に、他のグループに何を作ったかお互いに見に行く時間をつくった。これによってどのグループも視野が広がってバランスの取れたモデルに近づいたと思われる。

・3年生、4年生はこれまで同様のワークを定期的に行っていることもあり、前回よりも作るモデルのレベルが上がっている。普段の学習や経験もあるのだろうが、レゴ®︎シリアスプレイ®︎のワークを通じた思考力の向上効果もあるのではないかと改めて感じた。

・今回のモデルは、時間と気力を使って作っただけに、今後に向けて大きく活用していきたい。そのためにもしっかりとした記録をとっておく必要がある。重雨実すればするほどモデルが複雑化する傾向にあるので、その記録をどう効率的に取るかについては工夫が必要だ。

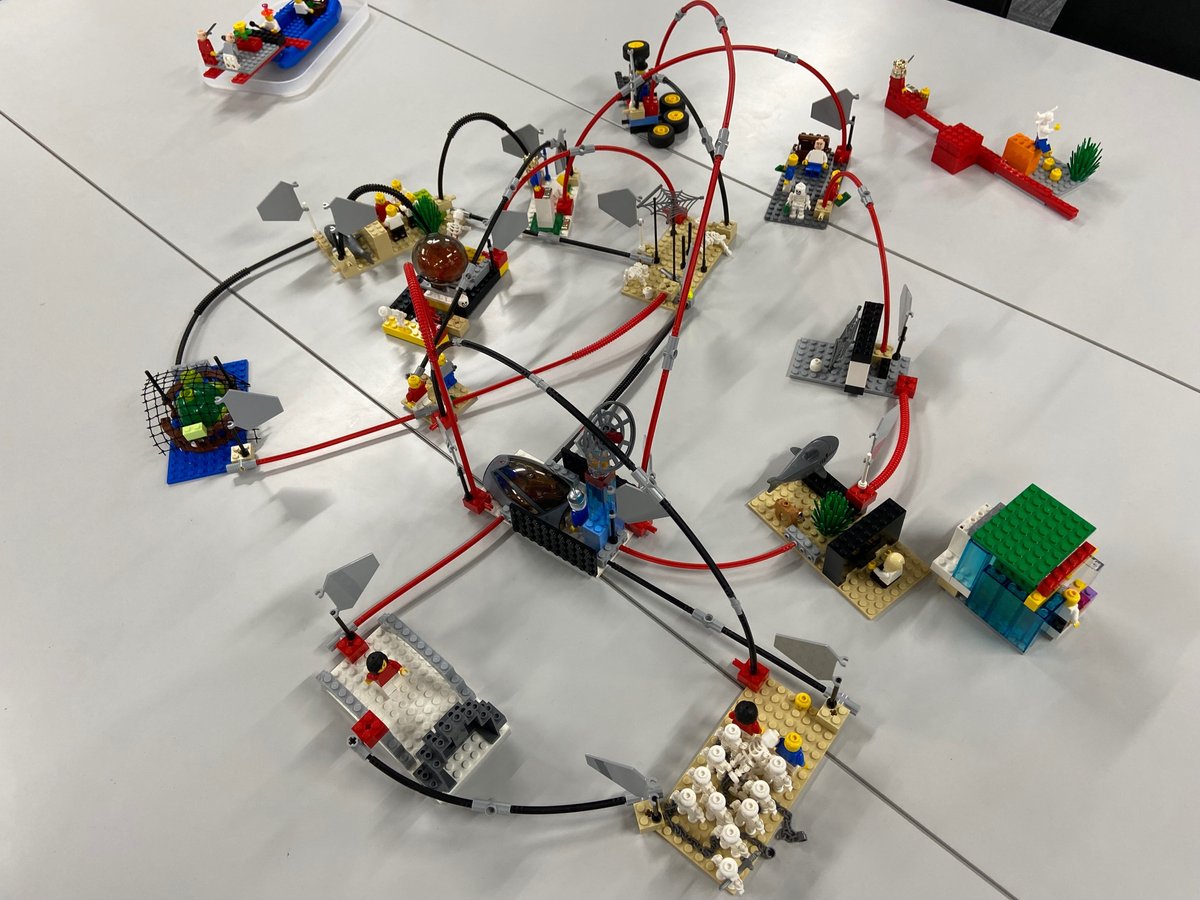

ワークの様子

ファシリテーターがかなり質問を入れながら形成

ちなみに、つながっていないモデルは参加者の「自分モデル」(繋げないようにあえて指示)

ファシリテーターがかなり積極的に質問を繰り返しながら形成

見学に来ていた他のファシリテーターにも入ってもらった

教員の介入は関係性の部分的チェックぐらい

教員の介入ほぼなし、しかし、もっとも複雑なモデルになっており成長を感じた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?