レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用したゼミナール2022~2・3年生合同WS その3

前回の記事では午前中のワークを紹介しました。

ここからは午後の時間帯についてです。

良いところと悪いところの関係性を探る

午後はそれぞれ作ってもらった現代社会の良いところ、悪いところの関係性を探ってもらいます。

社会学者の大家であるロバート・K・マートンは、私たちが社会問題を考える際に、経験と理論を交錯させながら理解の深化を目指す姿勢と、「意図した行為の意図せざる結果」に目を向けることの重要性を指摘しました。

その考え方を今回のワークに重ねれば、「現代社会の良いところ」は、それを担う人たちが、その良いことを起こそうと意図して行なっているものですが、同時に「意図した行為の意図せざる結果」も生み出しているかもしれない、という視点で理解していくことが、社会に関する理解を深めるということになります。

同じように「現代社会の悪いところ」は、そういうことを意図して起こしているというよりも、誰かが別のところで行った行為の「意図せざる結果」である可能性があり、そのような観点で理解していく姿勢が大事だということになります。もちろん、「良いところ」は意図しない「良いところ」を生み出している可能性があり、「悪いところ」についても同様です。場合によっては「悪いところ」があるからこそ「良いところ」が見えてくる可能性もあるわけです。

実際のワークでは、このような伝統的な社会理論の考え方をあえて紹介はせずに、「良いところ」と「悪いところ」の関係性を探らせます。その中で「良いところ」が「悪いところ」に結びついていたりすることに、参加者が自ら気づいた時、発見の喜びも手伝って学びは一段と深く刻まれると私は考えています。

「システム思考」の考え方に沿って関係性を表現する

もう一つ、社会の中のさまざまな事象が相互に結びついてお互いに影響を与え合っているという考え方は、「システム思考」の基盤となる考え方でもあります。

学生たちには、システム的な考え方に馴染んでもらいたいということから、今回のワークでは「良いところ」と「悪いところ」の作品同士の関係性の表現に対して「システム思考」の考え方に沿った表現ルールを設けるようにしました。

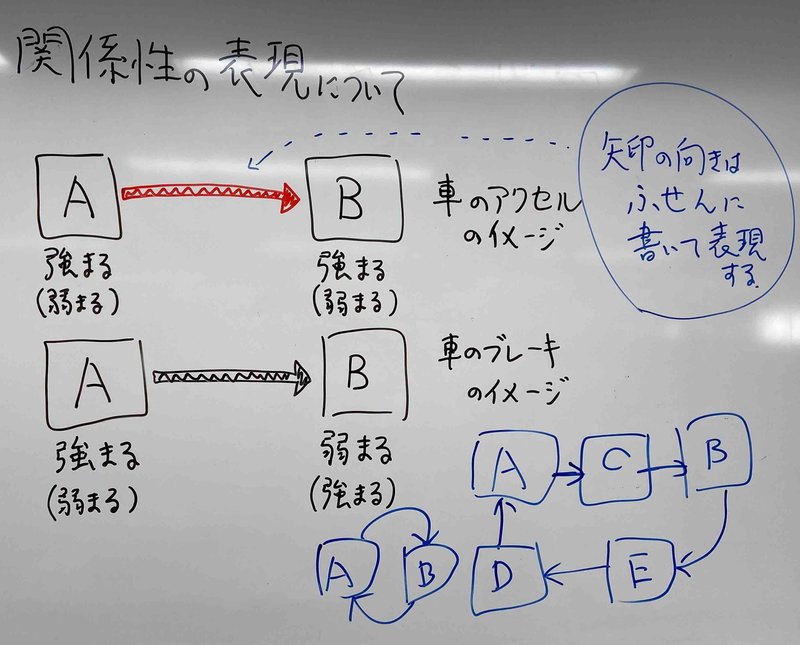

こちらについては、午後のワーク開始の一番最初に説明しました。ホワイトボードに以下のような簡単な結びつけ方ルールの説明図を書いて進めます。「システム思考」の授業であれば、ポジティブな影響関係、ネガティブな影響関係、という話やストックやフローなども解説したいところですが、参加者が「関係性を探る」ことに没頭できるように、覚えなければならないルールの量を調整しています。

また「アクセル」と「ブレーキ」の例えを使って(厳密には実際のアクセルやブレーキはそのように働かないのですが、考えやすいようです)頭に入れやすくしています。

今回のワークで提示したルールは以下のようになります。

①作品間で影響力を与えている関係がどこにあるか考え、意見交換する。

②関係の表現は赤もしくは黒の関係のいずれかに限定する。

③関係の表現の矢印の先は必ずループになるようにする。影響力の流れが行き止まりになったら、その先に何に影響が及ぶか考える。同じように影響力のスタート地点も作らない。その影響力が別の何から影響を受けているかを考える。

④必要に応じて、新たな要因(影響を与える先や、影響を与えてくる元にあるもの)を追加してもよい。

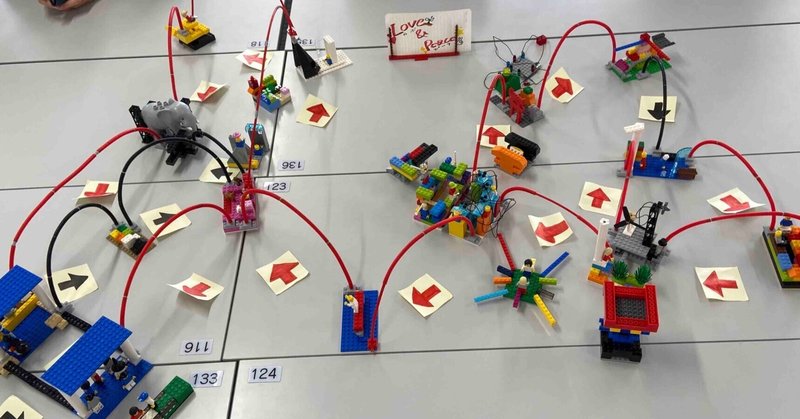

「良いところ」と「悪いところ」の関係性(システム)を探る

午後のワークが始まってから、おおよそ2時間ほどで関係性の表現ができました。私の想定最大時間は3時間だったので、思ったよりも早く終わりました。

その理由の一つは、3年生が昨年の経験も踏まえて積極的に議論を進めていたことです。彼らは昨年も、ほぼ同じワークをしていますのでゴール・イメージがつかめていたことが大きかったと思います。過去の経験を良い意味で吸い上げて推進力にしていると感じました。

ただ、それ以上に、当日は昼から気温がどんどん上がり(午前中は気持ちよかったのですが)、午後3時(再開より1時間半経過)ぐらいには暑さを感じるようになってワーク環境はどんどん悪くなっていったことがあります。それに合わせて学生たちの表情にも疲れの色が出たので長めの休憩も入れたり、ループになっていないなどルールに沿っていない点をいくつか指摘しました(丁寧にワークさせるならば、繰り返し参加者自身にチェックさせて気づいてもらうのが良い)。その点では、早くまとまったというより、早くまとめさせたというほうがより正確な表現です。

このあたりの参加学生の集中力、体力を見越した緩め方や進行スピードの加減はまだまだ下手だと反省しました。学生たちの試行錯誤を尊重しましたが、もっとファシリテーター(教員)から途中経過の確認の問いとアドバイスを入れるべきだったと感じています。

システム表現が完成したら、グループごとに他のグループに向けて作った作品を説明してもらいました。要素が10以上、関連性はそれ以上ある複雑なシステムを順を追って説明していくのはなかなか大変ですが、両グループとも自分達のモデルに込められている考えをわかりやすく説明できました。

このモデルについてのプレゼンテーションがハイライトのように感じますが、最も大事なのはこの次のステップです。

自分を世界の中に位置付ける

世界の良いところと悪いところの関係性を表現し、全体を説明できるところまで進みました。それはこのワークの成果であることは間違いないのですが、より大事なことはこのワークを明日からの行動やさらなる学びにつなげることです。

それをしてもらうために、午前中の最初のメインワークで作った「自分が伸ばしたい特性」をこのシステムの中に位置付けて置いてもらいます。

学生たちを長年見ていて、学ぶ対象への関心を高くもてるかどうかが、学びの深さにつながってくると考えています。そこで参加者には、今後のゼミでどのようなテーマについて掘り下げていきたいか、それはなぜなのかを話してもらうのですが、その理由をしっかりと自分と紐づけるために「自分が伸ばしたい特性」を活用してもらいます。

もちろん、「自分が伸ばしたい特性」にひきづられて、今回のワークの中で芽生えた興味関心へと向かえなくなるリスクはあります。それと同時に興味関心が一時的なものであるリスクも同等に存在します。それを考えると、やはり自分自身との関連を見つけ、自分がそれを学ぶストーリーを語ろうとするぐらい強い興味の引かれ方でないと自分自身への結びつきが弱く、学びも定着しないと思うのです。

一方で、自分と全く関係を感じない知識や体験も大切だ、という考え方もよくわかります。最終的な判断は「ゼミナール」という場所と時間でどのように学んで欲しいのかという設計者(教員)の思い次第かなと考えています。その点でいうならば、私は学生たちに「自分の特性」を磨いて発揮する学び方を考え、実践してほしいと考えているので、「自分が伸ばしたい特性」を軸とした世界との向き合い方を求めています。

ワークの記録をとっておく

いよいよ最後のまとめワークです。一つは今回の現代社会の良いところと悪いところがつながったシステムの記録です。上にあるようなモデルの写真のほか、下の写真のように個々のモデルに名前をつけて映し取ったものを残します。

レゴのモデルに名前をつけてしまうとその作品に含まれていた豊かな情報が無視されてしまうことになるのですが、日を改めて、ゼミナール内で「システム思考」に基づいた因果ループの解析ワークのための材料として、写し取りの記録をとっておきました。

それも含めて学びということで(別の回でフォローアップします)

ここまでで、ワークの全体が終了です。あとはブロックの片付けや教室レイアウトの直しが残っています。そこも嫌な顔ひとつせず、学生たちみんな協力してくれました。本当に感謝でいっぱいです。また、これからも、よい体験と思考の時間をもってもらえるように、がんばろう。

3回に渡ってのレポートをここまで読んでいただいた皆様にも感謝でいっぱいです。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?