【き・ごと・はな・ごと(第32回)】錦木の里を訪ねて

半袖Tシャツ一枚で新幹線に飛び乗ったことが、まるでウソのよう。車内で長袖、盛岡からのバス内で薄手のセーターを重ね着し、ここ大湯温泉のバス停に降りたった途端さらにウインドブレーカーの必要に迫られた。それでもブルブルするこの冷気。10月半ばになるというのに、いつまでも暑さを引きずる季節忘れのボヤケた気分に『錦木の里』は確実に冬の訪れが、そう遠いことではない事実を知らせてくれた。

夕暮れ迫っていたのも構わず、宿に荷物を預けた足で迷わずストーンサークルへ向かう。秋田県鹿角市という土地はとても不思議なところだ。その昔はみちのくの歌枕、錦木、けふの狭布の里として、そして現代は環状列石の発掘が人々を沸かしている。常にとんでもないカルチャーショックをかき立ててくれるというところに、何か魔物めいた磁力が働いているような気がするのだけれど。4000年以上も前に作られたとされる大湯の環状列石(ストーンサークル)は、イギリスのストーンヘンジやギザのピラミッドなどの巨石群と同様、古代文明の謎を孕んだ遺跡として、かのグラハム・ハンコック氏も絶賛の注目スポット。

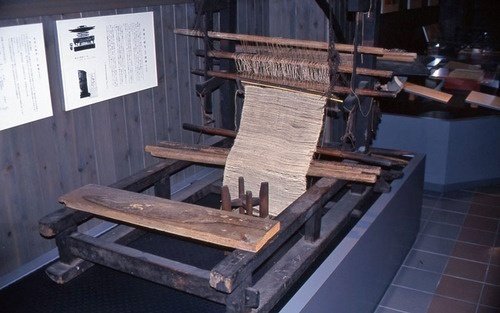

一方、錦木の方だが・・・・錦木といっても、これは赤く色ずく樹木のニシキギではない。列石のある大地から南西に数キロほど、花輪線十和田南駅の近くにある錦木塚に纏わる伝説に介在する錦木のことだ。―1550年ほど前のこと。機織りの上手な美しい娘に恋した若者が、自分の気持ちを託して夜な夜な門口に錦木を立てたが、娘は細布を織る役目のために、気持ちを受け入れることができず、思いを届けられないまま男は恋い焦がれて死んでしまう。心を痛めた娘も後を追うようにこの世を去る。大人たちは哀れに思い、二人を一緒の塚に納める。そんな悲恋物語だ。名のない村娘のヒロインが貴族の政子姫になるバージョンもあり、このへんは何処もおなじ伝説の変容がみられる。 娘が織っていた布は鳥毛あるいはウサギの毛を織り込んだのでは?といわれる腹帯のような巾の狭い『けふの狭布』といわれるもの。南部鹿角はかってこの布の産地であった。狭いから着物のように胸で合わせることができない。つまり思いが届かない。もともとは風土の生んだ防寒着か、ひょっとして安産を祈る呪術的意味も込められていたのかもしれない。が、ともかく都人には驚きを含んだエキゾチズムとして受け入れられたのか『錦木は立ながらこそ朽にけれ けふの細布むねあわじとや』能因法師―のように枕ことばとして多くの歌詠みに用いられた。ご存じ・・・謡曲『錦木』の生まれる背景には、そんな流れがあったのだ。錦木は恋文の代わりに用いられた仲人木だ。それがどんなものであるかについては、薪をまだらに錦のように染めたもの(平安の歌論書)、楓、まゆみ、酸の木、かばざくら、苦木など錦に染まる五木を一束に結ったものなど諸説ある。後者は天明5年、江戸の旅行家菅江真澄が記したもの。近代において柳田国男は―燃料採集で思う女の手を荒らすまいとそっと一束を門の外に置いたものと、いかにもの柳田流の説を唱えている。今回は地元鹿角市で史料調査に携わり錦木塚においても造詣深い安村二郎氏にご教示戴いたのだが氏曰く―もし何れかひとつ軍配をあげるとするならアイヌのイナウとする金田一京助の説を取りたい―とのことだ。―イナウは神を招き降ろす時にたてる木幣(削り花)のこと、この招くこと呼びかけることをアイヌ語でニシュクといい、相手の気持ちをこっちへ向けさせるニシュク木がニシキ木となったのでは―という。わたしもその意見に賛同したい。鳥や小動物の毛皮を衣に利用したりすることと同様、削り花も蝦夷の影響が色濃い北方性の風土が生んだものとすれば納得がいく。熊祭などアイヌの祭りでは今もイナウが使われているし北東北では正月の神棚などに削り花を手向ける風景が見られる。イナウは神社の神事に使う御幣の原型ともみれば、神道が今様に成り立つには古代からこの国にあったさまざまな信仰やカタチが融合されたのだろうとも思うのだ。

悲恋の二人が眠るという錦木塚を訪ねてみた。稲荷神社が祀られた小綺麗な公園風の敷地の奥にそれはあった。しめ縄が回された石塚はコンクリートの柵で大切に囲われ夜には照明ランプがつく。敷地前の道路際にはバス停と並んで『錦木塚』と書かれた石碑が佇んでいた。よく見ると広場のグルリは正真正銘、樹木のニシキギではないか。塚は今や環状列石に並ぶ名所である。北の果ての『錦木』を競って歌に詠むほど都人たちの心を動かしたのは何だったのか。氾濫した美辞麗句をも越える素朴な愛の伝達方法にショックを受けたのではなかったか。文字のない文化が、文字の洪水のなかに暮らす人々の餓えた心の琴線に触れたのやもしれぬ。文字のない蝦夷を都より遅れた文化と決めつけていいのだろうか。異文化としての差があるにしても。・・・・・となれば科学万能の便利さだけを計りにかけ、縄文人より我々が文化程度が高いと決めつけるのは、現代人の不遜な奢りともいえる。茫々たる環状列石の丘はことばなく何かを必死で伝えようとしているようにも思えた。

文・写真:菅野節子

出典:日本女性新聞―平成11年(1999年)11月15日(月曜日)号

※写真-6,7,8は、鹿角市錦木地区市民センター展示室にて撮影。

当サイトからの無断転載を禁じます。

Copyright © Setsuko Kanno

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?