日本版DMO4.0のために必要な観光映像

2024年6月11日は東京に赴き、Branded Shortsのセミナーに登壇します。

私の発表では主に「Vertical Tourism」と「 日本版DMO 4.0」の提案を行うので、それを少しここで紹介します。ただ、許諾の関係もあって、対面のセミナーでしか紹介できない映像、そこでしかしない話もありますので、ぜひに対面で参加してください。最後に申し込み方法などを載せております。

観光映像が導く地方誘客の可能性

日本において、「観光映像」の歴史に重要な役割を果たしてきたのは、日本最大級の短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバルです。ここでは全国の主に自治体が製作してきた地域PR映像に「観光映像大賞」を授与し、ここが全国の観光映像の製作者の目指すべき主戦場でした。そこで運営されていた「旅もじゃ」は動画の閲覧サイトで、覚えているだけでも5000近くの映像が登録されていました。ランダムでどれかの映像が見れるシステムもあって、いろいろな観光映像を見ることができる場所でした。

今は少しずつ役割を変えられ「観光映像大賞」は「Branded Shorts」というプロモーション映像全般のコンペの中の一部として位置付けられています。その意味では、玉石混交の多くの観光映像を見れるところから、洗練された作り上げられた少数精鋭の観光映像から受賞作を選ぶ映像祭となっています。今年も6月12日に「第13回 観光映像大賞 観光庁長官賞」が与えられるそうです。「Brande Shorts」は2024年6月10日(月)から12日(水)まで赤坂インターシティコンファレンスで開催されます。そして、その中のセミナー「観光映像が導く地方誘客の可能性」に木川剛志も登壇させていただくことになりました。

ショートショートフィルムフェスティバルを立ち上げられて、観光映像という言葉を世に広めた、俳優 別所哲也さん、そして、JTBで様々な地域の観光誘客の企画に関わられてきた武田道仁さん。それぞれの発表のあとには“シナリオのない”討論の時間もありますので、ワクワクすると同時に、ちょっと心配にもなっています。

木川がどんな内容を話すのか。その一部を紹介していきます。

ストーリーテリングとキラーフォト

2018年のART&TURのシンポジウムは私にとってとても勉強になりました。その時に結論づけられていた、観光映像が押さえるべき要素は、1. 3minutes, 2. No Data, 3. Story Telling, の三つでした。それはすでにこちらのJournalでも書いたことがあります。

今回のプレゼンでは、これに「キラーフォト」も必要要素として加えたいと思っています。これはJWTFFの審査員でもある、相原さんが教えてくれた概念です。詳しくは以下のリンクから、相原さんの書かれた文章をご参照ください。

「キラーフォト」の概念は海外の映像作家にとっては当たり前のことなのかもしれないです。ただ、映像を発注する側には当たり前として広がっている概念ではありません。

日本におけるオーバーツーリズム問題にありがちなことですが、すでに出来上がっている観光地のイメージを、観光プロモーションの担当者がなかなかに更新できないこと、そこに問題があったりします。たとえば京都。まだまだ舞妓さんが観光イメージに登場しますが、ご存知のように祇園甲部の近くで、外国人旅行者に撮影される、そればかりか一緒に写真をとって欲しいと足止めする人たちが社会問題になってたりします。舞妓さんはインバウンド客に紹介する観光資源ではないし、あってはならないのです。しかし、京都を紹介するには、そのシンボリックな姿として使ってしまう。

これを超えていくのは、カメラマン、映像作家が見出す「新しいイメージ」が必要となります。脳裏に焼き付く写真、映像の瞬間、それがキラーフォトが世界を変えていきます。

Sky Painter

「Sky Painter」はカナダはアルバータ州の冬を紹介する観光映像です。アルバータ州にはバンフやジャスパーといった有名な観光地がありますが、繁忙期は夏。冬の観光客は少なかったそうです。だからこそ、その冬の観光客をアメリカ合衆国から連れてくる、そのためのプロモーションとして作られました。

この映像では、多くのアメリカ人が死ぬまでにみたいものリストに入れてるという「オーロラ」を紹介しています。その背景、理由がまさしくリサーチに基づいた戦略に基づいています。アメリカ人がオーロラを求める意味、そして現在の観光の新しい傾向「自己変革を求める旅」にも関連しています。

当日は、この背景を詳しく説明するスペシャル映像も上映します。対面での参加者しか見ることができません。なるほど、と唸っていただける映像です。

地方部への観光誘客

そして、プレゼンテーションの中ではもう一本映像を紹介したいと思います。先ほどの「Sky Painter」にも関連するのですが、旅の形は場所を目指すことから、体験へと展開していっています。

昔のように団体旅行で特定の観光地に向かって、誰もが知ってる観光資源を見て、それでやっとここに来れたと納得する、そういう場所を目指した観光「Where to go」から、他でできない体験、場所ではなく、体験を求める「Thing to do」の観光の時代がやってきました。しかし、先に述べた「Sky Painter」の自己改革を求める旅は、それとも違う、あるべき姿を求める「How to be」の観光へと少しずつ時代は流れています。Beingについては、JWTFFの審査員の宮田耕輔さんも書いています。

このBeingは難しい。しかし、これを個人の問題としてではなく、社会問題の解決、地域課題の解決のための観光としたときのBeingはどうでしょう。実感とともにわかりやすくなります。今の日本の観光のあり方、課題を考えてみましょう。

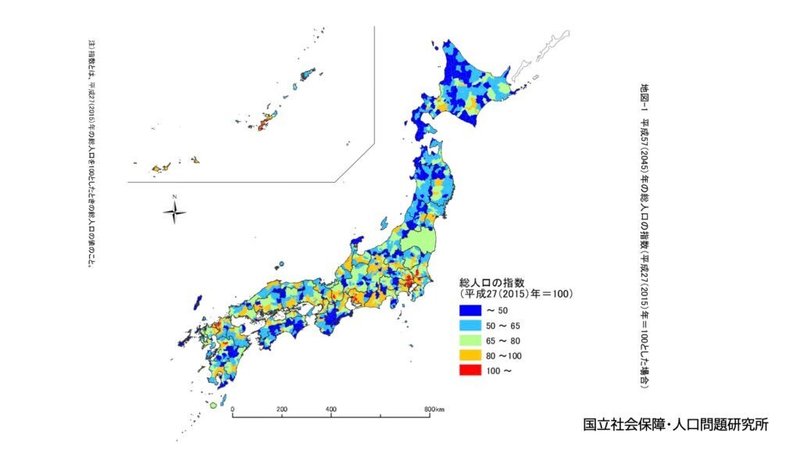

2018年に国立社会保障・人口問題研究所が発表した2015年時に予測した30年後の人口です。東京などが人口が2015年から2045年になったときに100%以上になっている(赤色)のに対して、北海道や四国などでは2015年の半分になっている場所(濃い青色)も目立ちます。観光が交流人口の拡大によって地域の消費額を維持して、社会インフラを整えていく、その役割を担うとするならば、赤い地域以外の観光拡大を目指すのが国の目指す政策となります。

しかし、コロナ禍を経て、今問題となっているのはゴールデンルートにおけるオーバーツーリズム。

見事にゴールデンルートとこれからも人口が減らない地域がシンクロしています。ただ、大事なことは日本全体の人口が減り、特殊出生率が軒並み、2を下回っている時代、人口が増える地域はその地に住んでいる住民が自然増となるのではなく、地方部からの移住者によって増えているということです。地方部はますます人口が減っていきます。

Vertical Tourism

本当に観光による活性化が必要な場所に、観光は届いていないのです。では、どうしたらいいのか。私は今後の日本のために、Vertical Tourismを提案します。

すでに観光地として確立した地域を移動するルートは、旅行会社から見ればよりよい観光ルートです。すでに受け入れ態勢が整っている。しかし、それらはこれから年間6000万人のインバウンド旅行者を受け入れる頃には過酷なオーバーツーリズムに覆われています。その時に見るべきルートは、同じようなオーバーツーリズムに覆われた観光地ではなく、そこよりも“知られていない”町になります。そのような場所に誘客するには、場所の魅力ではなく、体験を先に掲げた誘客が必要になります。京都のお寺?本当にお寺を見たいんだったら、京都じゃなくても大津にありますよ、といったものです。これが日本全国で進む、日本版DMO政策によって進められてきました。

しかし、それよりももっと郡部にはどのように人を運ぶのか。それのためには「How to be」の観光が必要となります。人がどうあるべきか、生きるとかなにか、それを考え、人々は自分自身の生き方を考え、新しい形を求めます。まさに「自己変革を求める旅」です。そしてこのようなBeingの観光では、旅人が求めるのは「人」です。人間の生き方を知り、そこから学ぶ旅となります。「人」に会いにいく旅になります。

そこでもう一つ、スペインの観光映像を紹介します。

The Art of Jimena de la Frontera

スペインのアンダルシア地方に、ヒメナ・デ・ラ・フロンテラという小さな町があります。この映像の中ではこの町の魅力を、この町出身の著名なフラメンコダンサー、ルシア・アルバレス (Lucía Álvarez)と共に探ります。

この映像には観光客は出てきません。ただただ町の人々、そしてフラメンコという一つの芸術を作り上げていく人々が出てきます。

この映像の目的は、ヒメナ・デ・ラ・フロンテラの人々の魅力を発信すること。スペインは日本よりもずっと前から観光立国です。バルセロナやマドリッドのオーバーツーリズムを経て、一周先にいった観光の考え方が広がる国です。この映像から、何を学べるのか。それを講演会ではみんなで考えたいと思います。

日本版DMO4.0に向けて

2015年から始まった日本版DMO。私たちはそれを日本版DMO 3.0と呼びます。この政策によって、それまでの観光協会の体制のような、会員だけを対象とした観光振興ではなく、地域全体が観光の当事者として協働する体制をつくることができました。

しかし、その一方で先に述べたゴールデンルートを中心とした観光の拡大はこれからも進み、地方部への誘客はまだまだ足りない。Vertical Tourismの実現のために、観光DXが必要となります。

個別のコンピュータ、スマホを持つ時代、個人の思考に応じた情報提示はこれからどんどんと綿密なものとなっていくことでしょう。また、都市計画自体が、観光の概念や情報化の無関係でない以上、今後の都市の形成は観光立国の在り方と足並みを揃える必要があります。これらを考えていくには、そろそろ日本版DMO 3.0の先に新しい観光のプラットフォームの在り方が必要となります。それが私たちが今後提案していく日本版DMO 4.0となります。

日本版DMO 4.0は発表で一部触れると同時に、今後、和歌山大学の研究グループでも進めていきたいと思います。

観光映像が導く地方誘客の可能性

2024.6.11. [Tue.] 14:30 ~ 15:30

セミナーの内容についてです。

概要

コロナ禍を経て着実に回復してきた観光需要。ただ、その一方で回復には地域差があるとの指摘もされています。 本イベントは、政府が新たな「観光立国推進基本計画」でも示したキーワード「地方誘客」に着目し、映画祭代表で観光庁 VISIT JAPAN 大使の別所哲也が、映像による観光ブランディングがもたらす効果や可能性を、和歌山大学観光学部教授で日本国際観光映像祭総合ディレクターの木川剛志氏と株式会社JTB総合研究所 担当部長の武田道仁氏をゲストに迎え、事例も紹介しながら学ぶことができる観光プロモーションを担う方必見のセミナーです。

木川剛志は今回の登壇舞台では、国際観光映像祭を主催している経験を踏まえて、世界における観光映像のあり方、またそれと関連して、日本版 DMO 4.0において必要とされてくる地域観光のあり方についてお話する予定です。

チケットは1500円です。ぜひに会場でお会いしましょう。

申し込みについて

6/11 (火) 14:30 – 15:30 観光映像が導く地方誘客の可能性

チケットの購入はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?