気学で見る「『七歳まで』は神のうち」

みなさんこんにちは。気学Style 西島です。

いよいよ参院選も告知されましたね。家にも投票の葉書がきて

「いよいよだな…」と感じます。

今回の選挙がどのような感じになるのかとても楽しみです。

先のコラムでも書きましたようにこの選挙が7月、すなわち六白金星中宮の盤面の月に行われるということがとても興味深いところです。

そして六白金星の中宮にいるタイミングでの開運の鍵は政治に興味を持つことですから、選挙権のある方はしっかり考えて投票所に向かいましょう。

この選挙に関してはまたこのnoteで考察してみたいと思いますのでどうぞお楽しみに。

「七歳までは神のうち」

先日ふとこんな言葉を久しぶりに目にしました。

この言葉の本義は、

医療が発達していなかった時代、幼い子供の死亡率は高く、7歳までに亡くなる子供は少なくなかった。大切に育ててもちょっとしたことで神のもとに帰ってしまう。

というものです。

この諦観の表現がとても日本らしい、悲しくも趣のある言葉であるなと、しみじみ思います。

江戸時代などはこの言葉を逆手に取ったような格好で農村部の口減らしの口実

(「七歳までは神のうち」なので、神様のもとに返してしまおう…というようなことであったようです)

…のように使われていたという悲しい状況もあったそうですが、今回はこちらは置いておきましょう。

気学においても年齢というものを勘案するシーンがたまにございます。

例えば子供のひとまずの定義は「数え年10歳までとする」などですね。

この「七歳までは神のうち」の「七歳」を見ておりますとなんとなくこの年齢を節目に据えることは気学的にも理にかなっていそうな気もいたします。

中宮にて世に出る〜本命星

気学でおなじみ、私たちの基本的な性格などを示す本命星。

まずはとても簡単なところから、

「なぜ私たちの本命がその星になるのか?」

を確認しておきます。

本命星とは、

私たちが生まれた年に年盤で中宮にいた星

のことを指します。

つまり「本命星が三碧木星のかた」は、

「生まれた年の年盤が三碧木星中宮の盤面だった」

ということです。

つまり星的に考えますと、私たちは本命がどの星であれ、

「この世に生まれてきた時は世界の真ん中から始まった(この世に出た)」

ということが言えるのがお分かりいただけますでしょうか。

余談・数え年

気学では年齢そのものをどうこうするシーンは多くありませんものの、年齢を見る場合は数え年を主体にしています。

数え年では生まれた時点で1歳と考えます。

諸説あるかと思いますが、気学的な考え方はこうです。

私たちは上に述べましたように、本命星が中宮の盤面でこの世に出てきます。

しかしながら、「受胎」という生物学的な現象で考えますと、私たちがこの世に「発生」したのはもう少し前になるはずです。

受精が行われてから、私たちは母親の胎内で10カ月を過ごしてこの世に出て参ります。

この10カ月という時間がおよそ1年というわけです。

数え年が生まれた時点で1歳と考えるのは、母親のお腹の中にいる期間を1年とカウントしているためです。

なお、今回のお話も数え年ベースで考えてゆきますのでご注意くださいね。

1歳から7歳までの廻座

生まれてすぐ、1歳のとき、私たちは盤面の中央にいました。

生まれてからの時間経過を盤面と共に考えてゆくとどのようになるでしょうか。

今回は一白水星が本命星であると考えてみてゆきましょう。

1年目:生まれた当初。私たちは中央(中宮)にいます。

2年目(2歳):中宮にいた一白水星は北西に出ます

…この感じで一白水星の動きを追いかけてみましょう。

3年目(3歳)

4年目(4歳)

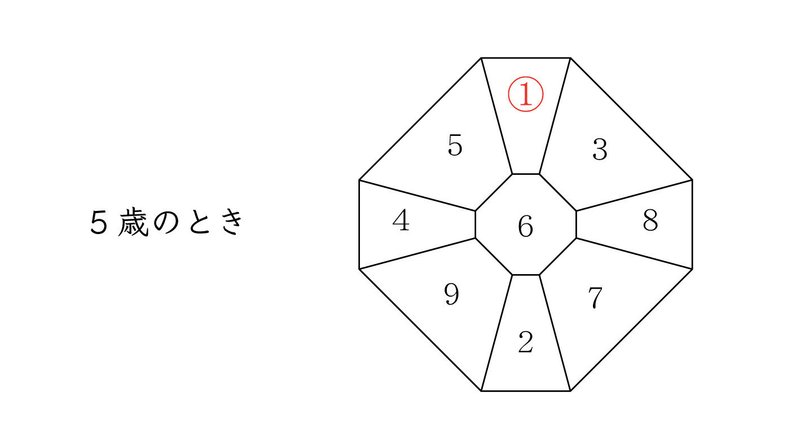

5年目(5歳)

6年目(6歳)

7年目(7歳)

いかがでしょうか。

ご覧になって何か気づかれましたでしょうか。

6歳は坎入の年

昔、医療も発達していなかった時代では幼子は確かにはかない存在であったろうと思います。

そのはかない存在が6歳にして坎入を迎えます。

この6歳における坎入。

当時の医療技術・生活環境下において、坎入は今の私たちが思っているよりも難しい関門になり得たのではないでしょうか。

現代では風邪をひいたりその他の要因で体調を崩してもなんとかなりはするでしょうが、当時において何か病にかかるなどと言うことがあればこれは場合によっては命に関わることもあり得たかもしれません。

7歳という節目

そして7歳を迎えますと坎入を抜けてくると言う形になります。

当時を考えると、まさにここが境目なのでしょう。

昨年6歳の頃に坎入をしている子供ですが、場合によっては坎入の時に得た病は素直になおりきらずコンディション的には「病み上がり」もしくは「治りかけ」である可能性は高いでしょう。

医療も発展しておらず、その恩恵を受けられる人も限られていた昔の時代のことです。

「病み上がり」「治りかけ」という状態はイコール「いのちの危機は去った」…と言い切れないところもあるのではないでしょうか。

ゆえに、7歳という歳は、「体調を崩してそのまま逝ってしまう」か、あるいは「元気に回復してくる」かという最後のチェックポイントの年だと考えることもできるのではないかと思うわけです。

そういうわけで、子供がこの「七歳」を超えてくることでやっと一安心できる

(逆にこの7歳の節目までには子供も亡くなることが多いからその時には神様のもとにもどったとして諦めるほかない)ということになってくるのでしょう。

まとめ

実際当時の考え方として、このように気学的な観点を含んでいたのかどうかはわかりませんが、しかしながらこのように気学的なアプローチでもって解釈をしてみてもそこそこ辻褄が合います。

気学は易の中にその原型ができておりますので、当時「気学」とは言わないもののなにか似たような考え方が下敷きにあったのかもしれません。

そして当時の実際の考え方はどうであったのか、答え合わせと言うわけではありませんが、とても興味が湧いて参ります。

…何気なく言い伝えられている昔の言い回しですが、この言葉に限らず、

ふと立ち止まってその言葉の奥に触れてみると今回のような気づき・発見を得ることは往々にしてございます。

そしてそこからまた新しい学びが始まってゆくこともありますが、いずれにいたしましても古くから伝わる生活の端々にふと気学の気配を感じたりすることは気学を学んでいる身としてはとても面白いものです。

気学を学ぶということには運気を上げる方法やその他諸々の技術もございますが、

その学びの過程でこうしたささやかな面白みを感じて日常が面白く豊かになってゆく体験をしていただくこともとても良いものです。

気学を通じて皆様にもそんな趣を楽しんでいただくことができれば私としましても本当に嬉しく思います。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

次回は7月1日の投稿になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?