宇宙に学ぶ人間

カレンダーの上ではいよいよ7月に入りました。

東洋鑑定的には、6月はあともう数日あるわけですが、どうしても太陽歴で語ることが多い現代、暦のずれは時々もどかしく感じられることもありますね。

ここしばらく難しい話題が続いていましたので、今回は箸休めにいつもと少し違ったお話をしてみたいと思います。

季節

皆様は季節というものをどういうふうにお考えでしょうか。

例えば、春や秋は「暑くもなく、寒くもない頃合い」として認識されております。そして暑い頃が夏で、寒い頃が冬…という感覚が私たちの中に強くあります。

が、これは実はどちらかと言いますと西洋的な感覚における視点です。

今の感覚をもとに、考えてゆくと、少し不思議に思う時があります。

例えば「夏至」です。

「夏の至り」と書いて「夏至」なのに、どうしてその夏至が7月でも8月でもなくて6月なのか?

そんなふとした疑問を感じた方も多いのではないかと思います。

体感的な温度を基準にした季節感は、上にも述べましたように西洋的な感覚です。

これに対し、東洋の四季は実はとても数学的に決まっています。

(東洋の場合、厳密には土用も絡むのですが、ここでは一旦置いておきます)

例えば「夏至」は「一番日が長くなる日」でした。

「冬至」は逆に「一番日が短くなる日」です。

こうした観点で見てゆくと、まだ似たような特徴の日があります。

「春分」「秋分」という「夜と昼の長さが同じになる日」がありました。

この4つの特徴的な節目の日、いわゆる「二至二分」ですが、これらは東洋の暦の概念において、それぞれが季節の極みのタイミング、季節のど真ん中に当たるという設定にされいます。

そして、たとえば「春分」と「夏至」の間、ちょうど真ん中の日が「立夏」として設定されているわけです。

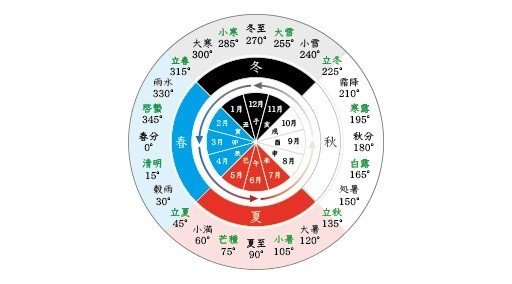

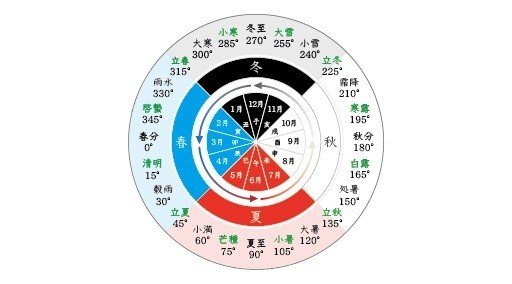

実際に図を見ていただいた方が早いでしょう。

実際にそのようになっているのがご覧頂けるかと思います。

季節の中央に二至二分があり、二至二分のそれぞれの間が「四立」、すなわち「立春」「立夏」「立秋」「立冬」となる感じです。

つまり、日の長さが特徴的な形になる日を基準に、365日を四季に分けているわけです。

そしてその四季をさらに3分して各月ができているというイメージですね。

ですので、東洋系の暦にあって、

「夏」とは必ずしも暑い季節ではなく、「1日の長さが長い一定の期間」

…を示すわけです。

つまり夏を「暑い時期」などという主観的・感覚的な設定ではなく、夏という季節に対して天文学的な定義をしていることがわかっていただけるかと存じます。

東洋の定義する季節感、そして太陽暦とともにやってきた西洋の季節感が一緒になって「夏から外れた夏至」を不思議に感じてしまうわけです。

節気

一年を分割し、四季を定めるという方法は少し意外に見えるかもしれません。ですが、古代より人々が天文の動きを観測し、宇宙の動向を探ろうと努力していたことを考えるとこうした考え方のアプローチもなくはないでしょう。

そしてその古代より、宇宙が研究され活用されてきた結果出来上がった一つの概念の中に「節気」というものがあります。

十二節気、あるいは二十四節気と呼ばれるものがそれです。

季節の軸となる二至二分、その中間をとる四立、これらは昔の暦の上で暦と季節のズレを修正するための重要なポイントでした。

これらのポイントの間をさらに細分化したものが、二至二分・四立とあわせて「節気」と呼ばれるものになっています。

現代ではより数学的にこの分割のやり方を洗練してこの節気を割り出しています。

先の図をもう一度見てみましょう。

図の向かって上から時計まわりに、冬至・大雪・小雪・立冬…

と、節気の名前が書いてあります。そして、その名前の下に、角度が書いてあることもお気づきになるかと思います。

一体これはどういうことでしょうか?

思えば夏至や冬至は、一日の日の長さをもって決めていました。

…つまりこれは考えの根底を「地球と太陽の位置関係」にしていると言えるでしょう。

この関係を考えるにあたって、一つの考え方ですが、

例えば地球を中心に固定して考えるとした場合、太陽は地球の周りを1年かけて回ってゆくというふうに見える…というアプローチの仕方があります。

少し観念的でややこしい話になりそうですが、要は、

「一年の中で地球の一地点から観測を続けた場合、太陽がどの角度に位置しているか」

…これが節気の考え方の基本です。

例えば、

地球を中心に考えて、太陽が0度のところに来たタイミングが「春分」です。

つまり、地球に対して太陽が0度のところに来たこのタイミングにおいて、昼と夜の長さが同じになるのです。

同様に、「立春」は、地球に対して、見た目として太陽が315度の位置にある時のことを言います。

立春は次の啓蟄までの期間のことを言う…という向きもありますが、節目としての立春を考えた場合は、太陽が地球に対してピタリと315度のところにやってきたまさにその一瞬こそが「立春」ということになります。

ゆえに、気学手帳などを見ると、立春などの時間が分単位まで書いてあるわけです。

実際、太陽が315度になった「瞬間」ですから、しっかり計算すれば秒単位まで割り出すことも可能です。

こうした角度の計算定義はもちろん現代になって定まった部分はあります。

ですが、基本的に昔の人々はこうした考え方をベースにして宇宙を観測し、季節・一年の割り振りを定義してきたのです。

コンピューターも何もなかった昔々にあって、ここまである程度しっかり太陽の動きと地球の関係を見通していたこと、ロマンティックさもさることながら深く畏敬の念を抱かざるを得ません。

そしてまた、昔から「節気」と言いますといろんな伝統行事があったりして「古き良き風情」という印象がございます。

そんなふうにとてもアナログに見える「節気」ですが、実はそれがとてもデジタルな側面を持っていることにも驚き、興味深く感じられます。

宇宙を見る人間

さて、

「九星気学は天文学である」

というふうによくお伝えいたします。

大昔より人は上で述べた節気を考案できるほどに宇宙を研究してきました。

「節気」以外にも、月の変わり方、あるいは「三合」とよばれるものなど、九星気学にはこうした宇宙の研究がベースになってまとめられた部分が多分にあります。

天地、すなわち宇宙と地球の働きを研究し、その経験・知識の積み上げによって最終的に体系立てられた学問ゆえに「九星気学」は天文学であるというわけです。

ところでもちろん中国・東洋圏の人だけが宇宙を研究していたわけではありません。

インドやヨーロッパ、場所を問わず大昔より人は様々な形で宇宙に惹かれ、研究を続けてきました。

インドにおいては「インド占星術」があり、ヨーロッパにおいては「十二星座の占星術」などがございます。

そしてこれらはすべて「星」の文字が入っていることからもわかるように、本来宇宙を、ひいては宇宙と人間の関係性を見るものです。

…狩猟時代、動物を狩る上では人は動物との知恵比べをしているだけで事足りていました。

ですが農耕を始めることで、旱魃に遭い・大雨に遭いとしているうちに人間はその人智を超えた大きな存在、すなわち宇宙に出会います。

農耕社会をうまく運営するためには宇宙の動きを把握するのは必要不可欠でした。

こうした環境の中で研究・経験を積み重ねて得られた成果が現代社会でも一定の評価を得、また、古代からの知恵の蓄積が現代の最新科学と符合するケースがあるのを見るにつけ、とても深い感慨を覚えます。

最新の知識・古代の知恵、ともに宇宙・森羅万象を理解しようという人類の試みはいつになっても変わることはありません。

今も昔も、私たちは熱意を込めて宇宙探求しています。

そして私たちはその大きな宇宙の姿の中から様々な形で大きな智慧を見出し学んでいます。

現代・古代で知識の新旧はありますが、しかし無限の宇宙より生じた知識もやはり無限です。

新しい中に古いものが活用され、古いものが新しいものによってより高められると思えば、知識や智慧に新旧はなく、宇宙を見つめ、結果生じたすべてが相乗効果によってより深みを増してゆくという風にも考えられます。

大昔の人たちが宇宙に学び、生じた気学。

「九星気学を学ぶものは最新のものにも触れるべし」

とお伝え致しておりますが、この物言いはそういうところを示しているのだと思います。

そんなことに思いを馳せながら、私も学びを深めて行きたいと思います。

次回の投稿は7月8日です。

次回の更新は7月8日です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?