マイナンバー(個人番号)もっと活用したら間違わないって本当ですか?

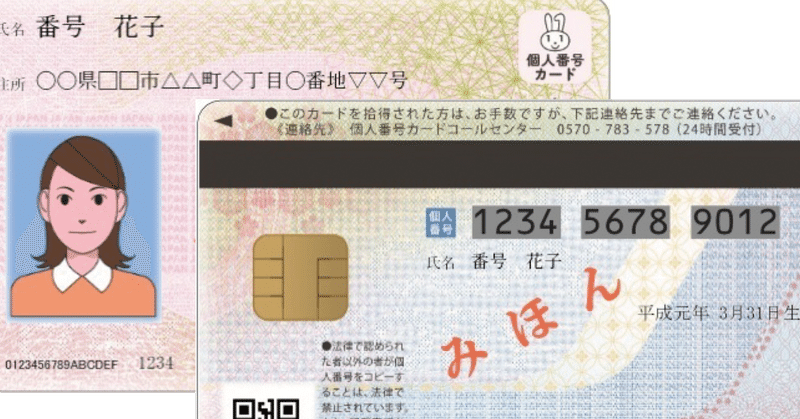

昨日(6月25日)、久しぶりにNHK日曜討論を見ました。日曜討論の中で、自民党の政務調査会長代行を務める新藤義孝衆院議員が、現在起きているマイナンバーカードをめぐるさまざまな問題について、「マイナンバー(個人番号)を活用すれば問題は起きない」というようなことを述べていました。果たして本当なのか、「デジタル・フォレッシング研究会」のサイトで上原哲太郎立命館大学教授がご自身のコラムで指摘※した、個人番号、いわゆるマイナンバーの誤入力を防ぐための検査用番号、チェックデジットが、一定の割合で入力ミスを検出できないという問題をどう見ているのかなと思ってしまいました。もしかしたらご存じないのかも・・・

仮に知っていて、理解しているなら、あれだけ自信たっぷりに「マイナンバーを使えばミスは起きない」とは言えないのではないかと思ったんです。

仮にマイナンバー(個人番号)の処理は完全自動であっても、そもそも、マイナンバーを使うのは人間なのですから、人間が機器に数字を入力する、書類に記載するなど、マイナンバーを利用する段階で、絶対に誤らないということはありません。

人間の脳は間違いを犯すようにできていて、感覚や認知の失敗から錯覚や見過ごしを招き、記憶や思考の不具合から錯覚を起こすそうです。つまり人間が使う、利用する以上、ヒューマンエラーは避けられないということです。こうしたヒューマンエラーを防ぐために、マイナンバーには検査用数字を入れ、誤入力を防ぐことで、ヒューマンエラーを防ごうというものだと思います。ただし、マイナンバーの検査用数字が正しく機能していればということが大前提ですが。

上原教授はコラムの中で、一般に誤りのうち6割から9割を占める最も多い誤りは、1桁の数字の打ち間違いで、本来なら、「チェックデジットは1桁の打ち間違いは確実に検出できるように設計されるべき」で、「実際、多くのチェックデジットはそういう設計」になっていると述べます。

ところがマイナンバーについている検査用数字の場合、約1.66%は誤入力を見逃してしまうと言っています。この見逃しは検査用数字が「0」の場合に起きるということで、その場合の見逃しの割合は、約9.1%になると指摘しています。

さらに1桁間違いの次に多い誤りである、隣り合う数字を入れ替えてしまうミスの場合、全体では、約1.84%のエラーを見逃してしまうそうです。見逃しが発生する検査用数字「0」の場合に限って見れば、約9.6%、およそ1割の誤入力を見逃す恐れがあるということです。

このコラムの中で、上原教授は「0」の場合にこうした見逃しが発生する理由1つとして、総務省令で定めた計算式による検査用数字の算出方法に問題があったのではないかということです。

総務省令では、検査用数字に0から9の10種類の数字しか使えないことにしています。ところが、総務省令に示されている計算式の通り処理すると、算出された計算結果は11種類が示されます。この11種類を10種類の数字に当てはめるため、一部2種類の計算結果を全て「0」としてしまうことにしています。したがって、「0」については、他の検査用数字と比べて、倍の数のマイナンバーに使うことになってしまいました。

では、11種類の計算結果に対応するため、文字や記号を使えばよかったのではないかという疑問が出てきますが、既に割り振られたマイナンバーを今から再度、付番し直すことになれば、住基ネットをはじめシステム全体のやり直しになりか寝ないんではないでしょうか。

では、「0」だけを検査用数字に使わないということはできないかということですが、この場合、無作為に付番されるべきマイナンバーを、作為的に番号を割り当てることになるためできないのです。

以上が、マイナンバーを活用すればミスを防げると言うのは本当なのだろうかと思った理由です。

自分が思うに、本質的なミスというか、間違いの本質は、健康保険や運転免許証、各種国家資格、銀行の預金口座など、それぞれ独立して実務上問題がなかったシステムを、わざわざマイナンバーカードを作って、マイナンバー(個人番号)に紐づけて、個人情報を一元的に管理をしようとしたからだと思っています。

マイナンバーカードはもちろん、不完全なマイナンバーなんか使った国民管理の制度はやめるべきでしょうね。

※前回も紹介した、上原教授のコラムはこちらhttps://digitalforensic.jp/2016/03/14/column404/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?