書物の転形期14 洋式製本の移入11:一般書と民間製本

法律書の製本

維新後は矢継ぎ早に法令が出され、改正や廃止が繰り返された。官公庁がいち早く洋式製本を採用したのが、『大蔵省布達全書』のような、布達や法令をまとめた法令集だったことは示唆的である。金属活字による文字の縮小と、緒紙袋とじの半分以下の厚さになる洋紙両面刷りは、情報密度をそれまでの板本から飛躍的に向上させたが、それを書物としてまとめる洋装本の技術もまた、右肩上がりに増加する情報をコンパクトにするためには不可欠だった。

1870年、明治政府は現在の刑法に当たる「新律綱領」を発布した。『新律綱領』は和本六冊の体系的な法律だったが、前近代的でもあり、1873年には「改定律例」が新たに定められた。しかし、新律綱領も併用されたため、両方を対比しつつ運用する必要が生じた。当時の法令の朝令暮改ぶりの典型的な例だが、その結果この対比に注釈を付けた出版物がいくつも売り出され、1874年7月には司法省が各裁判所や府県に対して司法省印のない注釈書等によって判断をしないよう注意を促すほどだった(北條浩・宮平真弥「日本近代刑法の成立過程」『流通経済大学法学部流経法学』9巻1号、流通経済大学、2009.8、39p)。

新律綱領と改定律例を対比した書物は和本分冊で刊行されるものが多かった。それを洋装本一冊で刊行したのが、須原屋一統では新興の書肆だった畏三堂須原鉄二である。須原鉄二については藤實久美子「畏三堂須原鉄二と「北信濃の文人」山田家」(国文学研究資料館アーカイブズ研究系編『近世・近代の地主経営と社会文化環境 地域名望家アーカイブズの研究』、名著出版、2008)が詳しい。それによると、須原鉄二(長島畏三)は『現故漢画名家集鑑』(1858)から版元としての活動を始めるが、本格的な出版活動が確認できるのは1873年からである。藤實論は須原鉄二の出版活動を次のように概観している。

須原鉄二の本屋経営は漢画人名録、書画会の図録作成に始まり、その性格は基本的には変わらないものの、政府系(司法省・警察庁・東京警視庁関係)の本屋として、新しい知識・社会秩序を伝える商品の発行に主力を注いでいたこと、加えて漢学系の学会活動を支える書籍発売所としての役割を果たしていたことがわかる。

須原鉄二は司法省・警察関連の御用書肆となることで、1873年から頭角を現してきた新興書肆だった。司法省の御用書肆として最初に手がけた本が、1873年12月に刊行された洋装本『新律綱領改定律例対比合刻』である。須原鉄二はこの本の「売弘所」として奥付に記載されているが、官版を出版し頒布することをこのように表現していると考えられる。

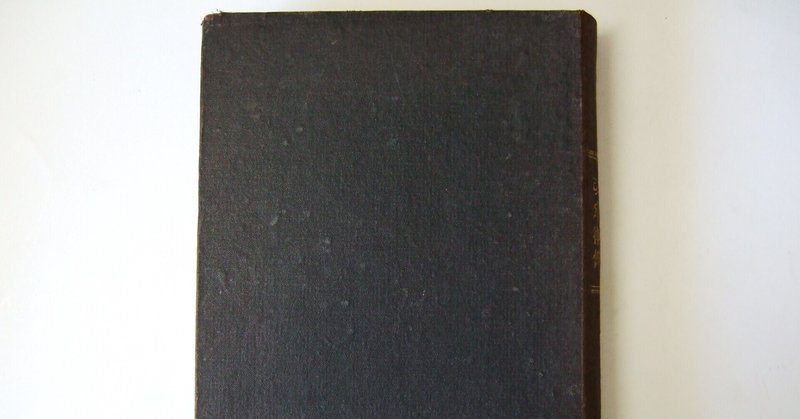

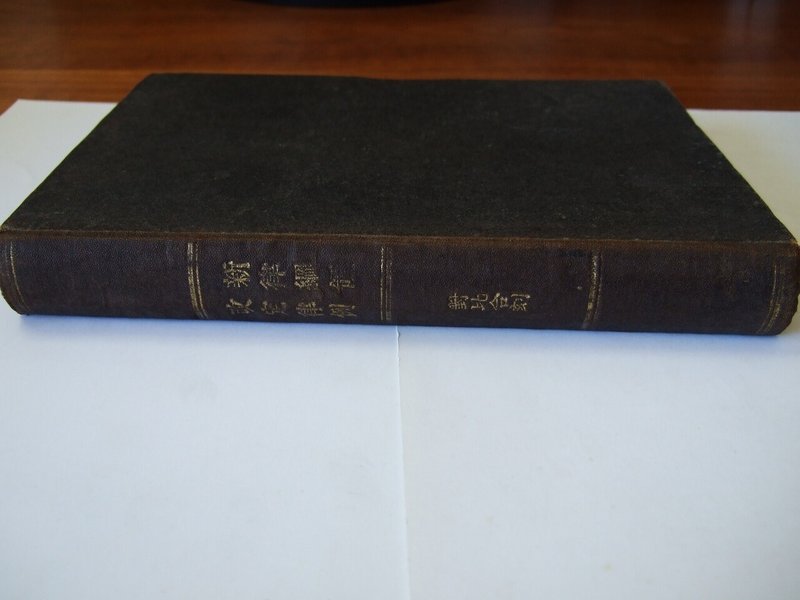

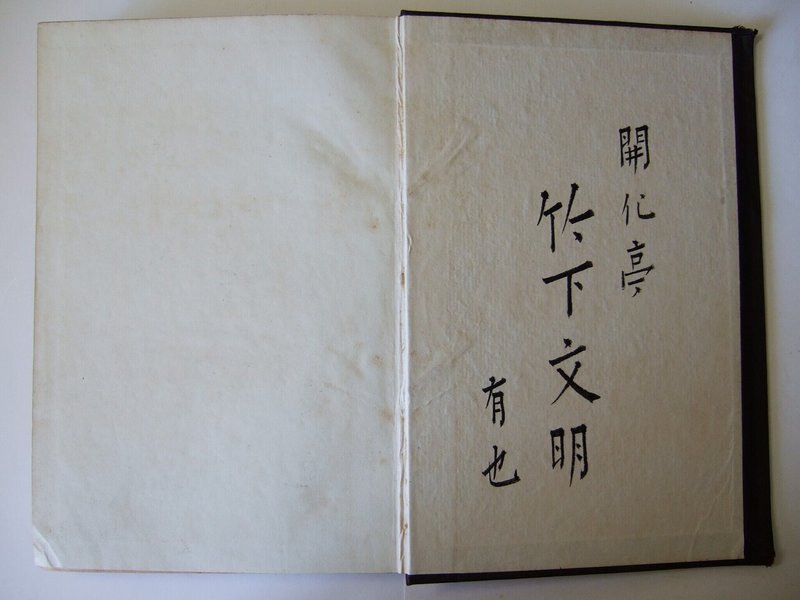

架蔵本の『新律綱領改定律例対比合刻』は、縦21.6㎝×横15.5㎝、本体用紙は縦21.0㎝×横14.5㎝。本体用紙の厚さは2.2㎝。黒の総クロス装、丸背で花布を持つ。本体用紙は四丁立ての抜き綴じで、支持体二本のくるみ製本である。くるみ製本の特徴である溝はごく浅く付いており、意識的に付けられたものか判然としない。表紙の芯はストローボードであろう。マーブル紙の使用や小口装飾などはなく、全体に質素な造本である。装飾のない黒の総クロス装かがり製本は、翌1874年に横浜で刊行された『白露国馬里亜老士船裁判略記』(内閣文庫、ヨ329-0084B)にも使われており、1870年代後半には、実用書によく見られる造本となる。須原屋一統の本家である須原屋茂兵衛が和本三冊の『新律綱領改定律例』の「売弘」であることと比較しても、本書が洋装本で刊行されたことは特徴的である。どちらも司法省印を持つ公認の新律綱領改定律例の対比本であることを念頭に置けば、本書を洋装本にしたことには司法省の意志よりも、須原鉄二の新興書肆としての気負いを見るべきだろう。

『新律綱領改定律例対比合刻』、架蔵本

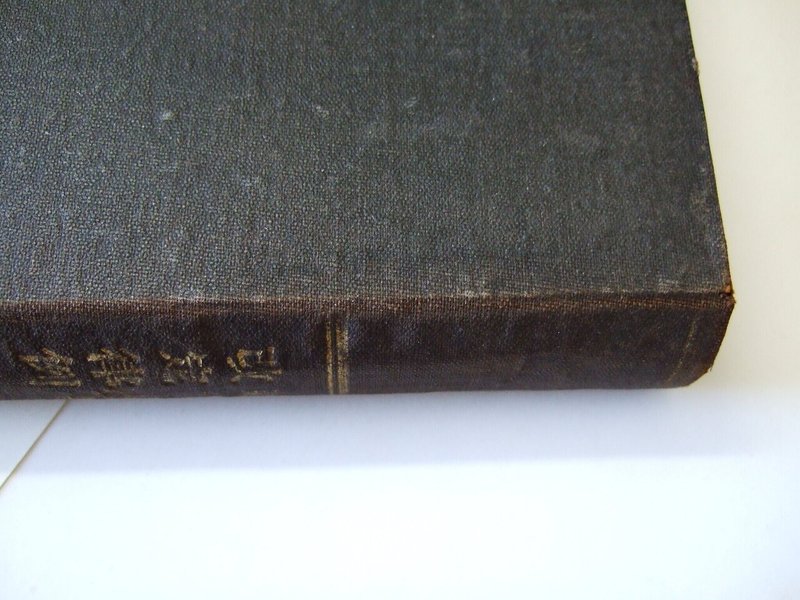

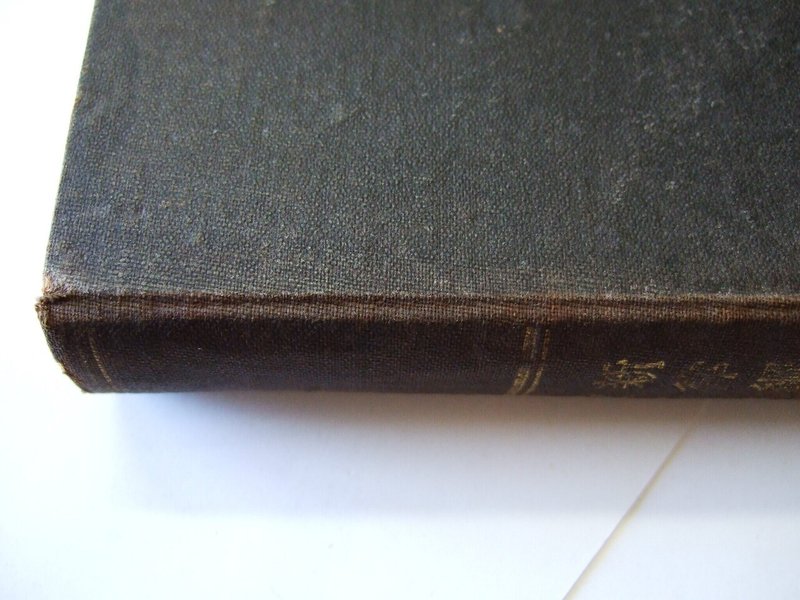

同上、背

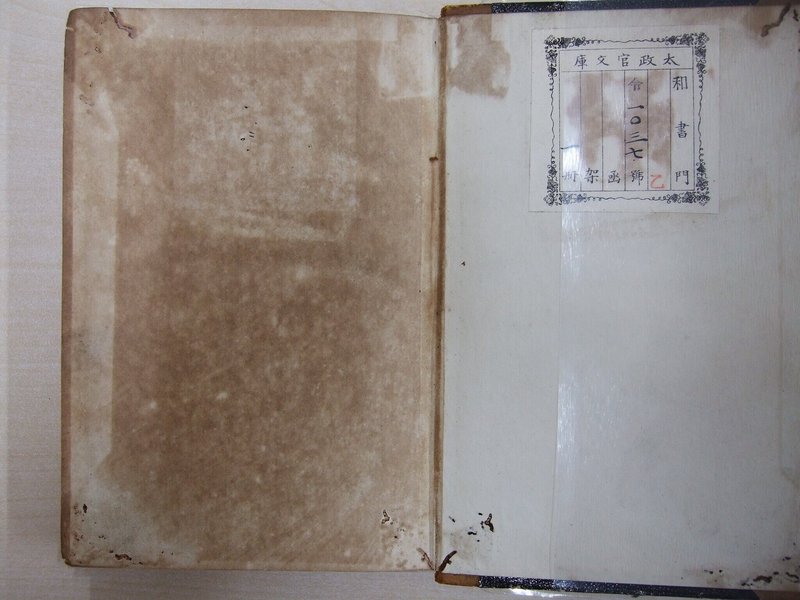

同上、見返し。二本の支持体の隆起が確認できる。

同上、綴じ糸。二丁抜き綴じでかがっている。

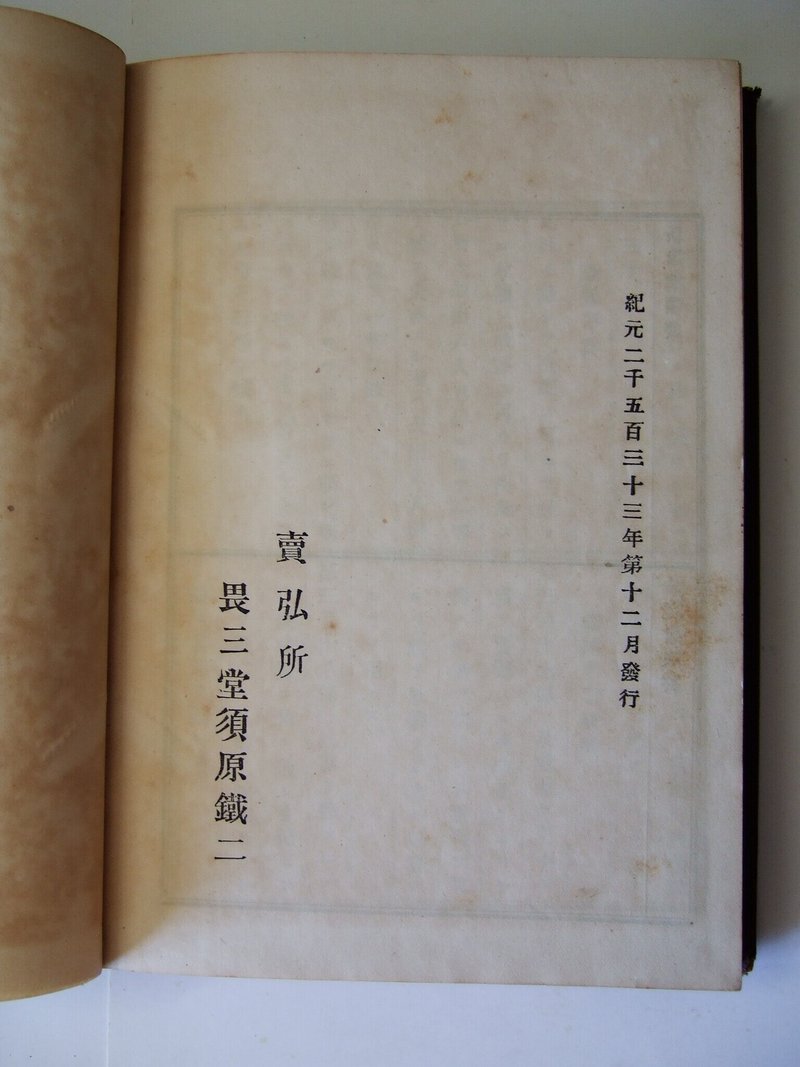

同上、奥付

同上、天の背。花布を持つ。くるみ製本の溝は浅く、意図的に溝を付けたか判然としない。

同上、溝

同上、溝

同上、芯はストローボードと思われる。

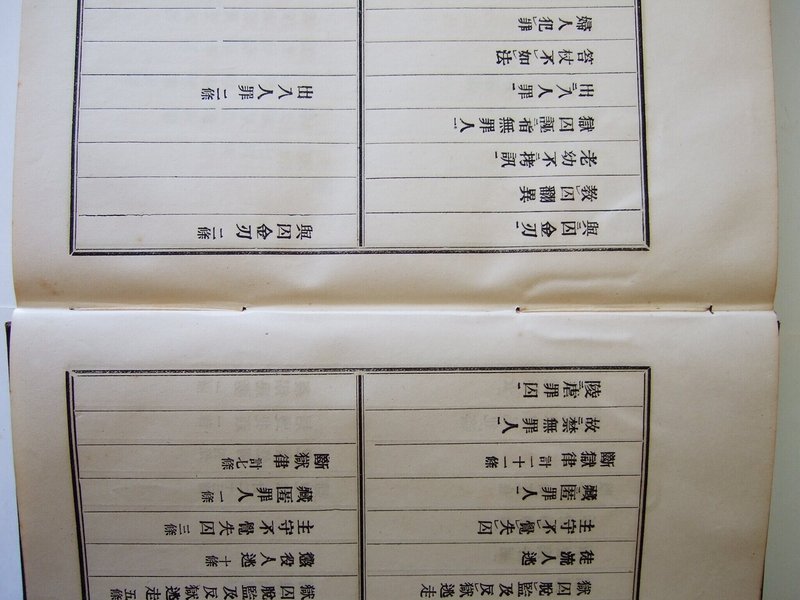

藤實編「畏三堂須原鉄二発行・発売・売捌書目」(『日本近世・近代の地主・名望家文書を中心とした地域史料の総合的研究』平成15年度~平成18年度科学研究費補助金、基盤研究(B)研究成果報告書、課題番号15320093、研究代表者丑木幸男、2007.3)によると、1873~1874年に須原鉄二は本書の他に『司法省日誌』『司法省布達全書』を洋装で刊行し、それ以外は和本である。このうち『司法省日誌』は紙くるみ表紙のパンフレットである。

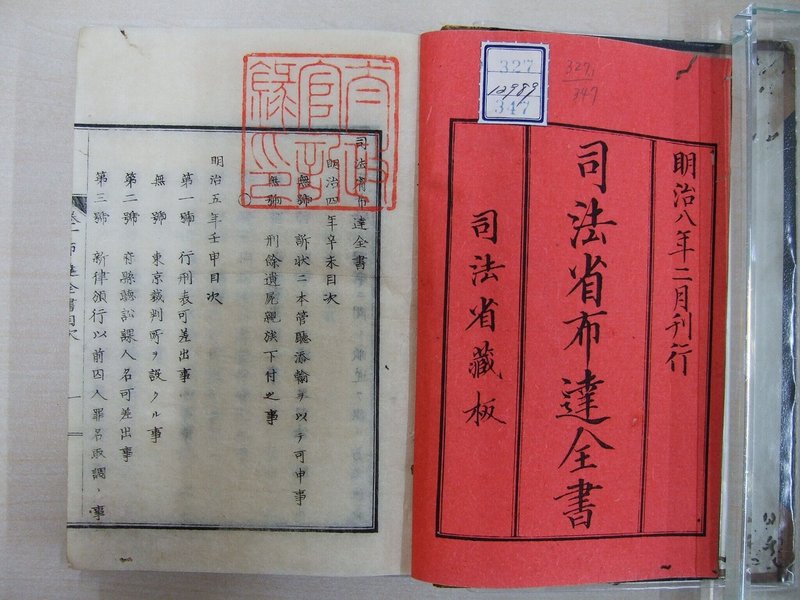

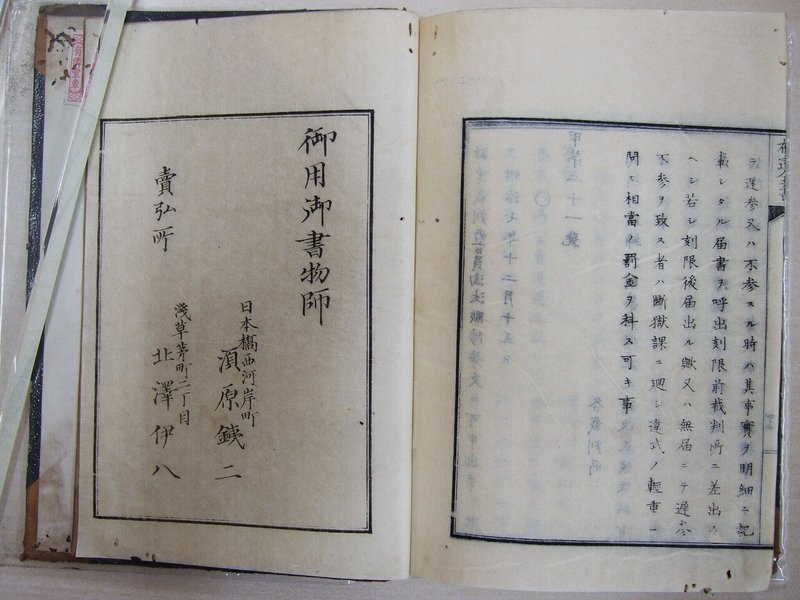

『司法省布達全書(自明治四年至明治七年)』(内閣文庫、ヨ327-347)は縦18.5㎝×横12.7㎝で茶の背革に黒の紙クロス表紙、丸背で花布を持つ。本体は本文を薄葉の和紙に木版で印刷し、袋綴じで三点の平綴じでまとめている。要するに和本を洋装本化したものである。支持体の使用は見られず、平綴じの本体用紙を貼り見返しでくるみ表紙に接続するだけの単純な構造である。奥付に「御用書物師」として須原鉄二の名があり、「売弘」は北沢伊八(須原屋伊八)である。「有隣堂章」の票が貼付してあり、この内閣文庫蔵本に関しては有隣堂穴山篤太郎が販売に関わったことがわかる。

『司法省布達全書』、見返し、中央に平綴じの綴じ糸の隆起が確認できる。内閣文庫蔵(ヨ327-347)

同上、本文第1丁

同上、奥付

『司法省布達全書』は『大蔵省布達全書』とともに、早くから洋装本で刊行された。他の省庁の布達全書が洋装本化するのは、パターソンの伝習後の1876年以降である。前掲藤實論は当時の官公庁と本屋の結び付きについて次のように述べている。

太政官、司法省、東京警視庁、文部省と、一口に政府系の本屋といっても多様である。政府系の本屋についての細かな分析と研究の継続が望まれよう。

(藤實「畏三堂須原鉄二と「北信濃の文人」山田家」、299p)

官公庁によって洋装本化への意識にもばらつきがあった。印書局設立以前に書肆を通して民間の工房や職人に洋装本を作らせた司法省や大蔵省、そして大学東校と文部省は、その意識が高かったと言える。たしかに司法省・文部省にはフランス法典の翻訳に取り組み、やがて印書局から厚冊の『仏蘭西法律書』を上梓する箕作麟祥がいた。大蔵省には最初のボール表紙本の一つ『傍訓 英語韵礎』を刊行した共立学舎のメンバーが大蔵省翻訳局に大挙して任官し、著者の一人須藤時一郎は紙幣寮にも関わることになる。ただ、彼らが直接官公庁の出版に携わったわけではないだろう。それぞれの官庁が必要とする知や情報量とメディアの使用価値・象徴的価値との関係、書肆の意識、職人や工房の数や技術、素材の入手状況等が、この時期の官庁出版物の洋装本化のばらつきと関係していたはずである。(この章つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?