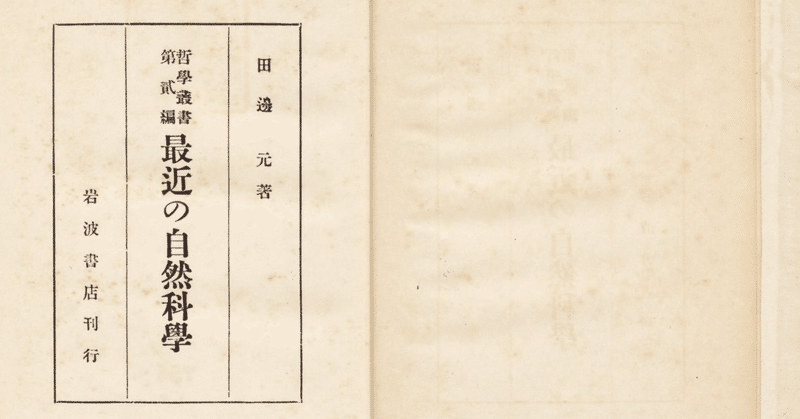

現代語訳【光及び電磁気の理論と機械的自然観】最近の自然科学 第二章 近世の機械的自然観 三節《田辺元著・1920年/大正9年・岩波書店》

3.光および電磁気の理論と機械的自然観

昔の学者は光の本質として、発光体が発する光素(Light corpuscle)と名付けられる微小な粒子が眼に入って視神経を刺激するがために、光の感覚が生ずるのであると考えた。これを粒子説(Corpuscular theory)と言い、発射説(Emission theory)と称する。ニュートンが採ったのもこの発射説であって、昔の学者の多くはこれに賛同した。しかしかつてすでにハイゲンス (訳註:クリスティアーン・ホイヘンス)Huygens(1629-1695)はこれに反対して波動説(Wave theory,Undulations theorie)を提出し、光は弾性的な媒質中に生ずる波動であると唱えた。この説は18世紀を通じて、ほとんど全くこれを顧みる者はいなかったのであるが、19世紀の初めにイギリスの医師ヤング(Thomas Young 1773-1829)がこの波動説を採り、色の干渉の事実に明確な証拠を得て、1801年の『光および色の理論』(Theory of Light and Colour)において、この説を確立した。透明な薄層の表面から反射される白色光線は、分解されて種々の色彩を表すことは、以前から知られた事実であるが、彼はこれが単にニュートンの唱えた白色光線が各種の光素の集合であるということのみをもってしては説明できておらず、波動説によってのみ説明することができるものであることを悟った。光線が薄いガラス板に侵入するとき、その半分は上面で反射し、あとの半分は下面から反射する。然るに、下面から反射する光線はガラスの実質を通過するにあたって進行速度が減少するために、再び上面から出る時にその一部は前の一部と干渉して中和し、白色光線のうちの一部は消滅するために残りは白色にならず、各種の色彩になるのである。この干渉・中和という事実は光を波動と考えるのでなければ理解することができないものであるというのがヤングの考えである。すでに波動と言っている以上は、これが波動となるための何かがなければならない。これは空気ではない。なぜならば限りなく続いている天の恒星の間にたとえ空気があるとしても、極めて希薄であって、言うに足らないものだからである。空気よりも一層微妙であり、直接我々に感知することが出来ず、あらゆる空間に瀰漫して、全ての透明な物体、もちろん不透明な物体の実質中にも、充満するものがあるのでなければならない。この微妙で捉えられないある物を名付けて、ヤングは光エーテル(Luminiferous ether,Lichtather)と称した。

ハイゲンスの考えた波動は音波のように縦振動であったが、フレネル Fresnel(1788-1827)の偏光に関する実験は、光線が縦波振動でないことを証明し、ヤングも横波説を唱え、その後諸種の研究が完全にこの横波説を確立した。光は発光体の分子振動がエーテルに起こすところの横波の波動である、というのが波動説の要点である(縦波とは分子の振動の方向が波動の進行する方向と同一であるもの、横波とは分子の振動が波動の進行の方向に直角であるものを言う)。そして一般流動体すなわち気体・液体は横波を生じさせることが出来ず、横波はただ固体においてのみ生じ得る物であるということは一般に確証されている事実である。しかし振動はそもそもその振動体に弾性があることを必要とするから、光エーテルは弾性の固体でなければならないことになる。そして天体はそのようなエーテルの大海の中をなんらの抵抗も受けずに運動しているとすれば、光エーテルは固体でありながら、認知できるような抵抗を与えないものでなければならない。このような、無抵抗の、すなわち摩擦のない固体という概念は、まず光エーテルに伴う最初の困難となった。

次に固体の弾性論を光エーテルに適用しようとすれば、別に縦波の存在を承認しなければならなくなる。つまりいかなる実験をもってしてもこのような縦波の存在は認めることが出来ない(後で説くように今日の万有引力論は、エーテルの縦波をもって万有引力であると考えているのだが、これはその後の精密な研究、独創な理論の導くところの結論として生じた仮説であって、もともと当時においては予想だにされなかったものである)。この困難を解決する道は、ただエーテルの圧縮性を無限小とするか無限大とするかのいずれか一つである。これもまたエーテルの概念に伴う困難であった。

このようにエーテルを弾性の固体であって、無限大または無限小な圧縮性を有し、少しの摩擦もない媒質であるとし、光はそのエーテル分子の振動に基づく横波であるというのが光の機械的説明の究極である。このようなエーテルを困難なく思惟し得ることができるならば、光を一種の物質分子の運動に帰することができるわけである。実際、機械的自然観に支配される物理学者はこの方向に努力を絶やさなかったのである。しかるに電気・磁気に関する理論はさらに全く新しい見解を光の理論に提出することとなって、この問題をいっそう普遍にして困難な立場に移すこととなった。

18世紀の中頃にフランクリン(訳註:ベンジャミン・フランクリン)Franklin(1706-1790)による、電気をひとつの希薄で運動が円滑な流体として、この流体の微分子が互いに反発するものであるという仮定から電気の現象を説明しようとしたいわゆる電気流体説(Fluid theory)が、粗雑で、学者の要求を満たすには足らないことが感知されるようになってからも、電気そのものがなんたるかについては長い間なんら確固たる見解が提出されることなく過ぎたのである。18世紀の末にイタリアのガルヴァニ(訳註:ルイージ・ガルヴァーニ)Galvani(1737-1798)が発見したいわゆるガルヴァニズム(訳註:生体電気)なるものが、本来の摩擦電気と同種のものであるということは19世紀の初めに一般に承認され、またイギリスのデイヴィ(訳註:ハンフリー・デービー)Davy(1778-1829)などの研究によって、ニュートンの万有引力として理解することの困難な化学的親和力も電気引力と同一であることが確立されるに至った。さらに1819年にデンマークのエルステット(訳註:ハンス・クリスティアン・エルステッド)Oersted(1777-1851)が、磁針の周囲に通じた電流のために磁針が偏差することを発見して以来、フランスのアンペール(訳註:アンドレ・マリ・アンペール) Ampere(1775-1836)などの研究によって電磁二力の関係(訳註:右ねじの法則?)が決定され、フランスのアラゴー(訳註:フランソワ・アラゴ)Arago(1786-1853)は1825年に電気の誘導によって随意に磁力が発生させられることを証明し、さらにイギリスのファラデイ(訳註:マイケル・ファラデー) Faradey(1791-1867)は逆に磁気によって電気を誘発し得ることを示した。そして彼は諸種の実験において全ての物体が多かれ少なかれ磁気に感応すること、光線といえども偏光現象において見られるように磁気に感応するものであること、また電気力と化学親和力とが相互交換でき得ることを発見し、光・化学変化・電気・磁気の現象が結局は同一の力の発現であって、その変換には一定の数量的関係がなければならないことを説くに至った。ファラデーは、ニュートンそのほかの物理学者と同じくいわゆる遠隔作用なるものを排斥し、電気・磁気の作用は媒質の変化に基づいてその中に生成されるいわゆる力線によって起こると主張し、そしてこの媒質が光線および輻射熱の活動に対する媒質である光エーテルと同一である所以を論じた。このファラデーの実験上の研究に、数学の計算を適用して確固たる理論の基礎を立てたのがマクスウェル Maxwell(1831-1879)である。彼は光の現象を、我々の感覚でわかるような物体の性質を持つ媒質(すなわち弾性エーテル)によって説明し得るとしても、電気作用はこのような媒質として説明できるところではないという困難を認め、逆に電気作用を伝達する媒質がいかなる性質を持っていなければならないかを研究し、その結果このような電磁作用の媒質が、光と全く同一の速度をもってその波動を伝播することを発見し、電磁作用を説明する媒質は同時に光の現象を説明するに足ることを明らかにして、光の電磁説(Electromagnetic theory of light)の基礎を確立することができた。この思想の根底に横たわる特に注意すべき点は、電磁作用が時間を要せず瞬間的に伝わるものではなく、その伝播に一定の時間を要するということである。その伝搬の速度が光の伝達と同一である以上は、光と電磁現象とが同一の媒質のエーテルに起因するものであるということが、科学研究の自然な傾向において要求されるところでなければならない。

電磁作用が光線伝搬と同じ速度を有する波動によって伝播するものであるというマクスウェルの理論は、ドイツの物理学者ヘルムホルツ(訳註:ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ)Helmholz(1821-1894)が着目するところとなり、その薦めでヘルツ(訳註:ハインリヒ・ヘルツ)Hertz(1857-1894)の実験が成し遂げられた。ヘルツは二個の金属棒の端に金属の球を付けた振動子(Oscillator)を感応コイルの両極に繋げ、その間に火花放電をさせ、別で検波器(Wave-detector)と称する円形状の銅線の両極に金属球を付け、その間に少しの隙間を用意し、その振動周期を振動子の周期と一致させる。ここでこれを振動子の近くの色々な位置に置くと、振動子から出た電波が検波器を共鳴させ、その中に共鳴的な電気振動が生じ、その隙間に小さな火花を発して電波の存在を証明する(今日偉大な実用上の効果を上げている無線電信は、全くもってこの実験を大規模に行なっているに過ぎない)。またヘルツは二個の金属製の放物体の鏡面を用いて電波を集め、その反射・屈折が全く光波と同一の法則に従うことを実験し、さらに電波の偏りや干渉などをも実験した。いわゆるヘルツ波と称するものは、すなわちこの電波のことであって、マクスウェルの理論はここでヘルツの実験によって確証され、光の電磁説は確固たる基礎を得ることになった。この説によれば光も電磁作用も共に電磁力の周期的変化を伝播する波動現象であって、電磁現象と光現象との相違はただその波動の波長、振動数の相違に過ぎないという。光の圧力というような、一見不可思議な現象が実験されるようになったのも、光をもって電磁力が周期的に伝播するものと考えれば当然のことであって、すでにマクスウェルは理論上からこれを予言しておいたのである。

こうしてフレネルの立てた光の理論は、すべてマクスウェルの電磁気の理論から理解されることとなり、光エーテルは今や光・電磁気の媒質であるよりさらに普遍的な意義を持つものとなったが、これに対し、もし光の機械的説明を固守しようと思うならば、それはさらにより普遍的な光・電磁気の機械的説明という形を取らなければならない。しかるに光エーテルの性質の機械的説明に伴う困難は、この問題の一般化によって軽減されるのではなく、反対に複雑となり、重大となるのである。ケルヴィン卿(訳註:ウィリアム・トムソン、ケルヴィン卿は爵位による呼称)Lord kelvin(1824-1904)のような人を始めとして、多くの物理学者はエーテルの構造に関して知恵を絞ったけれども、ついに満足な結果は得られず、エーテル中における電気力学的現象を、質点の運動に基づく機械的な仮説をもって説明することはほとんど不可能であることを承認しなければならないことがわかった。しかしもしもマクスウェルの理論に従って、電気力学の根本を形づくる、いわゆるマクスウェル・ヘルツの微分方程式を基礎として採用するならば、光・電磁気の現象はすべて簡単に精密に説明することができる。これがプランクが言ったように、自由エーテル中に起こる電気力学的現象に対しマクスウェル・ヘルツの微分方程式が精密に当てはまることを承認すれば、その機械的説明は断念しなければならないという信念が物理学者の間で優勢になった理由である。機械的自然観は光の電磁説においてその根底を覆されたといっても間違いではない。これが現代の電気力学的自然観(Electrodynamical view of nature)に移る橋梁を成すものである。

(以上、イーフラット訳 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1871840)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?