科学的人生訓_慣性の法則

物理の基本原理のひとつ、慣性の法則は人の心理や行動にもあてはまるのですよ。

慣性の法則、これは「物体は自分の状態を変えようとしない」という法則です。つまり、何も力が働かなければ、動いている物体はずっと動き続けるし、止まっている物体はずっと止まったままです。この法則は、ニュートンの運動の第一法則とも呼ばれています。

例えば、サッカーボールを蹴ったとします。ボールは蹴った方向にまっすぐ進みますが、地面の摩擦や空気の抵抗がなければ、ボールは永遠にそのまま進み続けるんですよ。でも現実では、摩擦や空気の抵抗があるため、ボールはだんだん速度が落ちて、最終的には止まります。

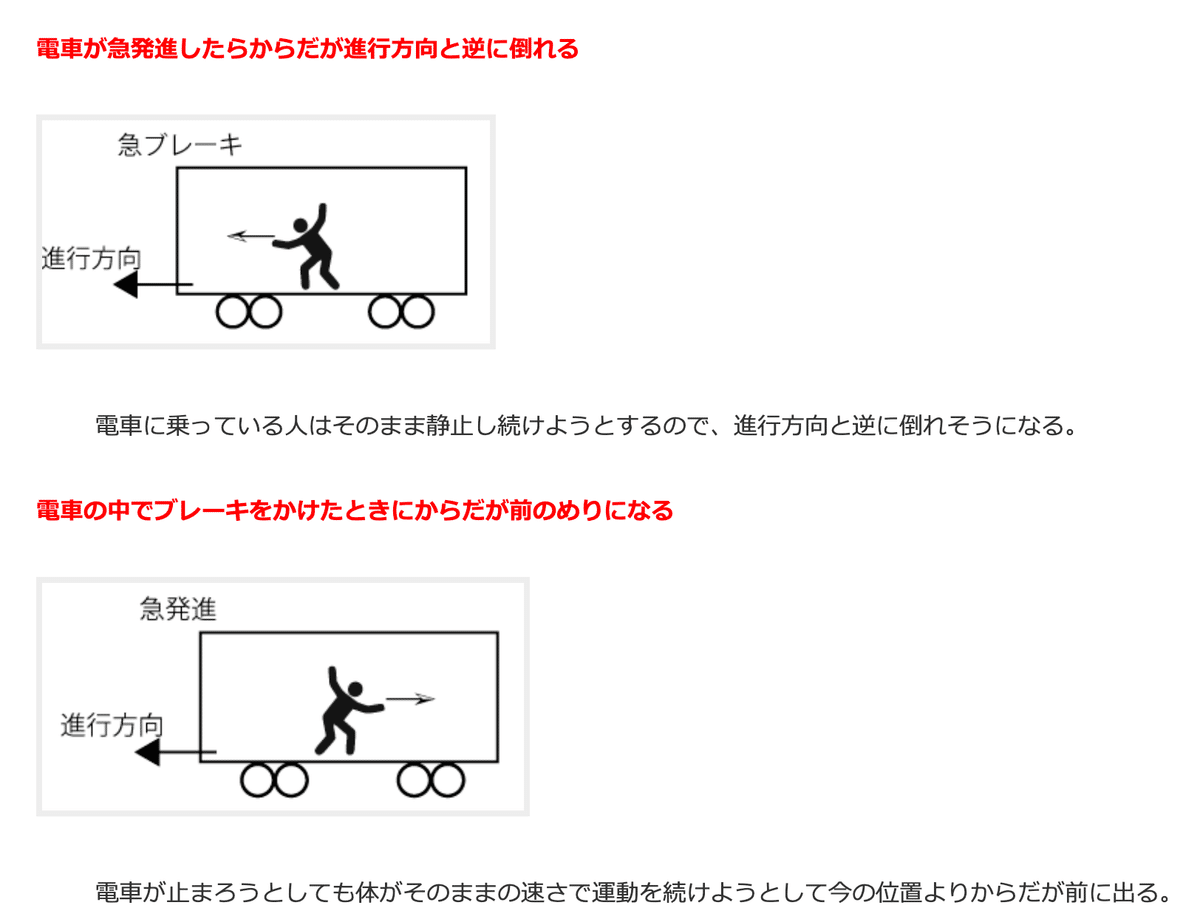

また、バスが急にスタートするとき、体が後ろに引っ張られる感じがするのも慣性の法則のおかげです。バスが動き始めると、あなたの体はまだ止まっている状態を保とうとするからです。それと同じで、バスが急に止まると、体が前に倒れそうになります。これも、体が動いている状態を維持しようとするからですね。

だるま落としで一つの段だけ叩いて吹っ飛ばすと、上のだるまは動かないのは、「動かないものは動かないまま」という慣性の法則が効いているからです

この法則が人の心理や行動にも当てはまるというのです。

たとえば何かを始める時、最初の一歩を踏み出す(止まっているものを動かす)のは心理的にとても大変でエネルギーを投入しなくてはなりませんが、一度動き始めたら、やり続けるのはさほどでもありません(動いていると、動き続けるのが普通になる)。ただやり続けるにあたっては物理でいうところの「摩擦」のようなものがあって、少しはやり続けようという意思を持たないと止まってしまいます。こういうところも科学の法則っぽいですね。

慣性の法則に倣うなら、動き始めるのにエネルギーが必要だけど、動き続けるのはさほど大変じゃないから、まずは動き出そうという気持ちが大切ということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?