手前味噌。

恒例のひなた農園さんの味噌づくりへの参加は、今年で3度目。

東広島市志和町のひなた農園さんは、完全無農薬・無化学肥料で丁寧に野菜を生産している農家だ。

2017年に企画からアートディレクション、デザイン、取材執筆と総合的に制作させていただいた「HIROHIMA GOOD TINGS」という広島県内の豊かな暮らしのための良いものをキュレーションする企画で参加をお願いしたのをきっかけに、今もご縁が続いている。

ひなた農園さんがどんな農家かというのは、ぜひその記事を読んでほしい。

以前手がけた「HIROHIMA GOOD TINGS」ひなた農園さんの記事はこちら

で、そのひなた農園さんの味噌づくりはというと、丁寧な温湿度管理のもと育てられた元気な麹菌の”生”の米麹と、ひなたさんの大豆、ヒマラヤ岩塩、これだけでシンプルに作ります。

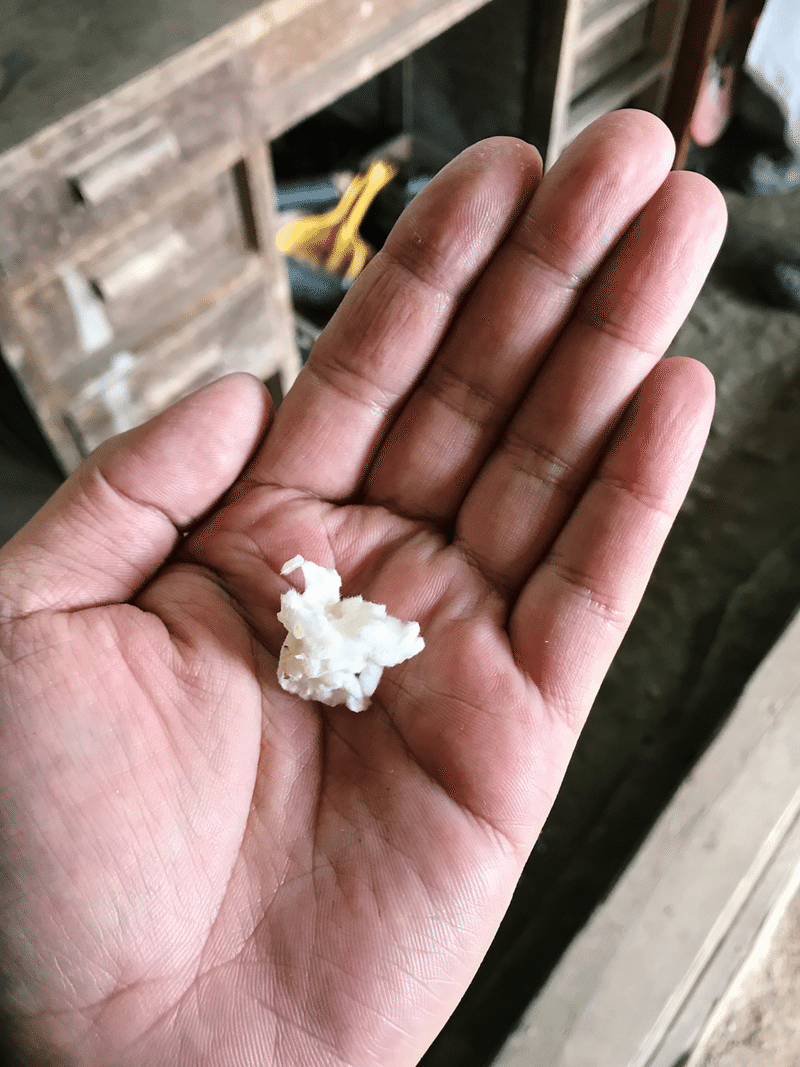

ひなたさんの味噌づくりは元気な麹菌がミソ、というとややこしいが、イキイキとした生の米麹はそのまま食べると優しい甘み。

これを岩塩と一緒に、しっとりした感触になるまで混ぜる。手のひらにざらざらした感触を感じながらひたすらに混ぜる作業は、いかに自分の日々がマウスとキーボードしか触っていない低刺激なものなのかということを省みる作業でもある。

大豆も煮豆状態でそのまま食べるだけでも幸せなお味。年齢もまちまちな他の参加者さんたちと一緒に和気あいあいと。ひなたさんの2人のお子さんも煮豆のつまみ食いが大好きな様子。朗らかであったかい光景。

この日、ひなたさん家の小さなお嬢さんは朝お隣に遊びに行って、朝ご飯をご馳走になって帰ってきたみたい。そしたらまた昼にも遊びに行きたいとひなたさんに懇願してた笑。

そんな微笑ましい日常を垣間見て、なんかいいなぁと思いつつ、わたしが暮らした田舎でも幼少の折に近所のおばあちゃん(他人)の家に立ち寄って、こたつに入って話しながら金平糖をよくもらっていたことをふと思い出した。(そのおばあちゃんのことを「金平糖ばぁちゃん」と呼んでいた現金な子供時代…)

大豆を踏んでつぶす作業。今年は娘も参加。煮豆のあったかさが足の裏からホカホカと。

潰した大豆と麹をしっかり混ぜて、だんご状にしたら、容器に空気が入らないようミチミチに入れていく。

そんなこんなで、手のひら、足のひら、全身を使って仕込み完了。

ここまでにさまざまな「混ぜる」作業があったわけだけど、私たちの掌にはさまざまな固有の常在菌という菌がいるらしい。これは悪いものではなくて、人生を共に過ごす相棒のようなものだ。これらが仕込んだ味噌の中に混じって、オリジナルな味噌として熟成される。こうして、同じ材料、同じ分量で作っても、固有の常在菌と麹や大豆の結びつきや熟成期間、保管環境の違いで「我が家の味」になるのである。

秋まで待って美味しい味噌が仕上がった時、いよいよ本物の「手前味噌ですが」を繰り出せるのだ。これが手前味噌の語源なんだって。

謙虚なニュアンスを含みながら自慢する、という日本人独特の奥ゆかしい自慢精神のもとにある「手前味噌ですが」は、自分で味噌を作ってこそリアリティを持つのであります。

年に一度の味噌仕込み。毎年参加したいと思うのは、ザラザラからしっとりに変わっていく米麹の手触り、大豆が炊ける香り、麹や煮豆の素朴な味わい、まめを踏む音と足の裏に伝わる暖かな温度、田舎の家屋で老若男女朗らかに過ごす光景、と、文字通り五感で豊かな営みを享受できる貴重な体験が何ものにも変え難いものであるからだ。

それに加えて、ひなたさんご家族の自然体な暮らしぶりに少しだけ触れさせてもらうこと。自然や季節とともにある農業(しかも無農薬で)は自分では想像し得ないほど大変なことだらけだと思うけれど、シンプルで柔らかく、溌剌とした皆さんの人柄から、普段デジタルに触れまくっている自分が整う感覚。多分これを一番得させてもらっている気がするのです。

さておき、ちょっとだけ娘の常在菌も入った今年の手前味噌のお味はいかに。仕上がりを心待ちにするこの期間も、またひとつ味噌を美味しくしてくれるのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?