どうなる?未来の水素社会~水素社会推進法の解説と今後の展望~

5月17日金曜日、ニュース(※リンクは日経新聞の会員限定記事です)にもなりましたが、国会の参議院本会議で「水素社会推進法案」が可決され、成立となりました。

旬なニュースですし、私にとっても非常に関りの深いニュースですので、急遽取り上げさせて頂きたいと思います。「水素社会推進法」に関する解説や個人的な見解などを書いていきます。

◆「水素社会推進法」の概要

・2050年カーボンニュートラルに向けて、今後、脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進し、エネルギー安定供給・脱炭素・経済成長を同時に実現していくことが課題。こうした分野におけるGXを進めるためのカギとなるエネルギー・原材料として、安全性を確保しながら、低炭素水素等の活用を促進することが不可欠。

・このため、国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、需給両面の計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等を供給する事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じる。

◆つまり、どういうこと?

1文目【2050年カーボンニュートラル】という大きな目標があるから、色んなところで水素などを積極的に安全に利用していきましょうね(つまり水素社会を推進)」ということです。

2文目は「水素社会を推進するため、水素を作る・使う・貯める・運ぶなどに関して、国が色々やるから水素を取り扱う企業には【良いこと】がありまっせ~」ということになります。

2文目にある【需給面の認定制度】や【事業者の規制や特例措置】のような部分が【良いこと】です。加えて、当たり前の話ですが何をやるにも「ルール」は必要なので、色々とルールを作りました!とか作っていきますよ!というのも含まれます。

さらには【GX(グリーントランスフォーメーション)】という単語も出て来ていて、GXとも深い関りがあることが分かりますね。GXも水素とは関りが深いので、今後の記事で取り上げたいと思います。

◆”良いこと”って何なの?

企業はビジネスをやってますから、儲かると判断しないとなかなか腰を上げてくれません。そこで国は【価格差に着目した支援】や【拠点整備支援】などという、いくつかの【良いこと】を提案しています(一定の条件をクリアする必要はあります)。

例えば「価格差に着目した支援」とは何か?と言いますと…様々な理由で水素はエネルギー源としてライバルになる化石燃料(例えばガソリンや天然ガスなど)よりも価格が高く、水素をビジネスにするためのハードルになっているという現状があります。

そこで【リスクを取っていち早くプロジェクトを立ち上げる事業者(主に供給事業者…作る・運ぶ企業)】には、化石燃料と勝負できるように化石燃料と水素との値段の差(価格差)を政府(国)が支援(負担)する、というものです(※ただし、カーボンニュートラル実現という目標があるので、『低炭素水素等=作る時の二酸化炭素排出が少ない』が対象となります)。

◆現在考えられている「水素の出どころ」

理想の話をすれば、国内で水素を作って国内全てのエネルギー(とりあえず電気だけでも)を賄うことができたとしたら、輸入に頼ることなく電気を使い続けることができて非常に安心です。ですが現在は化石燃料を船などを使って運んでいますから、周辺国との関係が良くないと海を安全に通れず、化石燃料が運べません。そして、国内で水素を必要な分だけ全て作るのは現状では難しいです。主な理由は「①単純に高いから(国が価格差を負担しなければならないほどに)、②作るだけの設備や場所が足らないから」です。

水素を作るエネルギー源として最も注目されているのは「再生可能エネルギー(太陽光や風力など)」ですが、太陽光発電は敷地面積の大きさで発電量が決まるので、広い場所に沢山敷き詰められれば良い訳ですが、日本は土地が狭い上に山が多く平地が少ないので、正直なところ不向きです。

将来的には太陽光発電がさらに高効率化するとか別の手段で水素を安く大量生産することも可能かもしれません。ですが、現時点では「海外で大量に水素製造して輸入する」というのが最も安いようです。海外であれば、広々とした平地で大規模に太陽光発電ができる国があります(例えば、オーストラリアなどと協力して水素を製造して輸入する案があるようです)。

◆水素を「貯める運ぶ」技術とは?

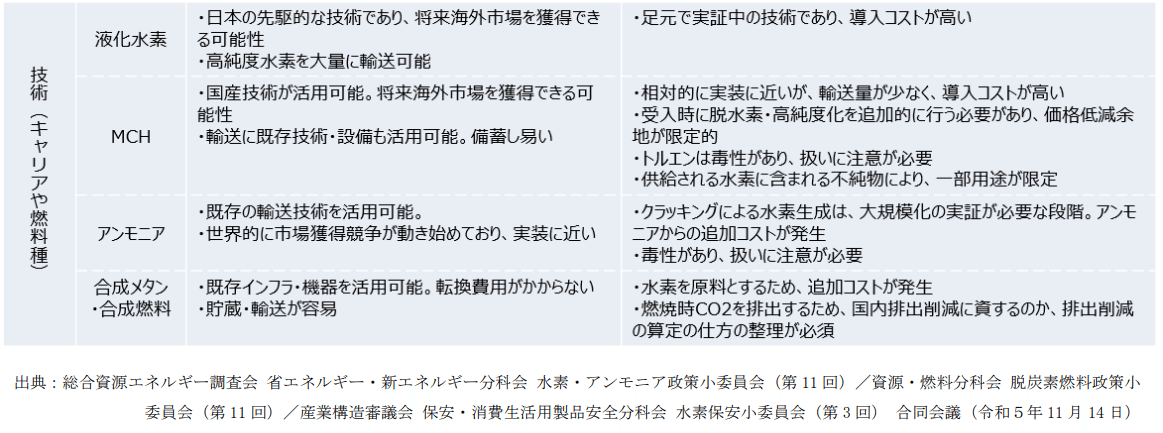

水素は、今ある技術でも「貯めて運ぶ」こと自体はできます。最も一般的な方法は「ボンベに高圧で圧縮充填すること」です。ですが、これは高圧ガスという危険かつ取り扱いが難しい状態になる上に大した量は運べず、この方法では、国内のエネルギー全てを水素で賄うには難しい状況です。そこで、もっと簡単かつ大量に水素を「貯めて運ぶ方法」方法が検討されていますので幾つか紹介します。

上から順に解説します。「液化水素」は、高圧ボンベよりもさらに圧縮して水素を液体にします。気体は物凄く圧縮すると液体になり、体積が非常に小さくできます。分かりやすいのは液体窒素でしょうか。水を水蒸気にしても同じ(こちらは逆で液体から気体ですが)ですね。こうなれば大量に運ぶことができる訳ですが、非常に低い温度を保つ必要があるなど取り扱いの難しさや単純に費用が高いこともあって、すぐに普及は難しいようです。

次に「MCH」ですが、正式名称は「メチルシクロヘキサン」という工業利用されている物質です。これは同じく様々な工業製品に使用されている「トルエン」に水素を加えた物質で、比較的簡単に水素とトルエンに分けられ、水素を取り出せること、常温で液体のために液体水素と比べれば比較的取り扱いが易しいこと、MCHやトルエンを取り扱う設備をそのまま利用でき、設備のコストが安いこと、などから注目されています。液体水素と比べて弱い点は、水素に余分な物質(不純物)が混じりやすい、トルエンは毒性があるので取り扱いには注意が必要などの点が挙げられています。

次は「アンモニア」です。中学生や高校生、またはそれ以上の方であれば名前は聞いたことがあると思います。これは窒素と水素でできた物質で、こちらも様々な分野で工業利用されているので、「運ぶ貯める」に関しては今まで使われている技術や設備をそのまま利用できます。アンモニアから水素を取り出す(窒素と水素に分解する)または運ぶときに水素からアンモニアを作る(窒素と水素を合成する)方法は一応昔からありはしますが、エネルギー源として大量に取り扱うほどの規模はこれから実証が必要という段階ではあります。MCHと同じく今ある技術をそのまま利用できる部分が多い点で注目されています。

最後に「合成メタン」をはじめとする合成燃料です。これは最も分かりやすい合成メタンのお話をします。メタンとは、水素と炭素でできた物質で都市ガスの主な成分でもあります。つまり、都市ガスに近い取り扱いができるため、MCHやアンモニア以上に既にある技術をそのまま「貯める運ぶ使う」で利用できます。ただし、メタンには炭素が含まれるのでそのままメタンを燃やすだけでは化石燃料を使っているのと同じことになってしまうという点が課題になります。この辺りは多少ややこしい考え方になりますが、様々なところで排出された二酸化炭素を集めて貯めて、この二酸化炭素と水素からメタンを作り、メタンを使った後に出てくる二酸化炭素もまた集める…ということを繰り返せば、大気中の二酸化炭素は増えませんよ~という方法が提案されています。そのため「二酸化炭素を集める貯める」技術と非常に深い関係がある、とも言えますね。もちろんこの技術が安くないと、合成メタンを利用する方法でも多少お値段が高くなってしまいます。

これら提案されている技術を使って、海外から大量の水素を運んできて国内で利用することになっていきます。それぞれにメリットデメリットがあるため、技術開発が進んで絞られていくものと思われます。

◆結局のところ、未来はどうなるの? ~将来展望に関する個人的な見解~

ここまで、水素社会推進法の成立に合わせて、水素に関係する社会の動きや技術に関する解説をしてきました。これらの話を踏まえて日本社会はどのように変わって行くのか、水素の利活用という点を中心に考えてみました。

身近なところでは、水素自動車(一般用、業務用)や鉄道、船舶など主に移動手段への普及が先行して徐々に進んでいく。自動車は様々な燃料(水素、ガソリン、電気など)を選べる時代になる。

発電は水素を利活用する方法にシフトしていく(原子力発電はある程度残る)。発電の高効率化や余剰電力による水素の製造を徐々に増やしていくことで、石油や天然ガスなど化石燃料をそのまま燃やす発電は減っていく(合成メタンなどの技術があるので、火力発電そのものは残る)。

二酸化炭素を「集める貯める」技術開発が進み、メタンなど合成燃料への利活用が先行する(エネルギー以外へ利用できる技術でもあるため)。

水素を「作る・使う・貯める・運ぶ」これら全ての技術で世界的に見ても高い水準にある日本は、水素を利用する技術を世界に売ることで利益を得ることができる(当面必要になる水素の輸入費用をこれで工面したい)。そのため、現時点で先行して水素に関係するビジネスを進めている企業が大きく成長する可能性が高い。

いかがでしたでしょうか。コメントや質問などあればお気軽に掲示板の方へどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?