10/2)南小国 朝の気温があまり下がらなかったのは・・放射冷却について調べてみる

10月に入っても九州は暑い日が続いています。

一方で、熊本の朝の気温は、台風が通過した17日以降、20℃近くまで下がるようになって、ようやく過ごしやすくなってきました。

<10/4追記>

ごちゃごちゃ書いてしまいました。

小国町には雲海がかかっていたとの報道を見つけてしまいました。

https://www.news24.jp/articles/2021/10/02/07949235.html

10/2の朝の最低気温

熊本の朝の最低気温は17.6℃。ひんやりと感じられました。

山間部はかなり気温が下がったのではないか・・と思い、確認

阿蘇乙姫:9.7℃(487m)、南小国:14.3℃(448m)

日田:16.3℃(83m)、玖珠:12.3℃(331m)、湯布院:10.9℃(435m)

なるほど、結構下がっていました。

でも、南小国は標高のわりにあまり下がっていない・・(なぜ?)

※( )内は標高 下図は気象庁HPより

阿蘇乙姫は9.7℃、南小国は阿蘇乙姫よりも5℃以上高い・・

なんで、南小国は気温が下がらなかった?

雲がかかっていた?、風が吹いていた?

南小国:AM0:00を過ぎたあたりから横ばい・・風なし

阿蘇乙姫:上昇下降を繰り返しながらもじわじわと低下

最寄りの玖珠は、じわじわと下がっている。

推計気象分布を調べてみる

よく晴れている(はず)・・(気象庁HPから)

ならば、MSM-GPV初期値から

MSMの初期値から全雲量を図に(下層雲のほうがよかった?)

(データは京都大学生存圏研究所より取得しています)

図中の数字は地点の場所

1:日田、2:玖珠、3:湯布院、4:南小国、5:阿蘇乙姫、6:熊本

MSM初期値がどのくらい正しいのかはわかりません、が、

局地的に雲がかかっていたっぽい・・

(玖珠や湯布院にも雲があって、結構、気温下がってますけど)

阿蘇は夜間もよく晴れていた・・ だから気温も下がった・・(当然か)

10/2 0:00

10/2 3:00

10/2 6:00

地表面付近の気温が下がるって?

「晴れて、風のない日は放射冷却によって気温が下がる」

なるほど、わかったようなふりをしているのですが、

・日中は、太陽放射>長波放射で地面が暖められて気温が上昇

・夜間は、長波放射で気温が低下

・雲がない(水蒸気が少ない)と、

長波放射の地表面付近での吸収が少なくて、より気温が下がる。

ここまでは、その通り! と納得できるものの

では、地表面付近で吸収されずに逃げた熱は果たしてどこへ?

宇宙のはるかかなたへ?

九州の上空850hPa(およそ1500m)には18℃以上の暖気

気温の鉛直分布はどうなっている?

ならば、気温の鉛直分布はどうなっているのだろうか?

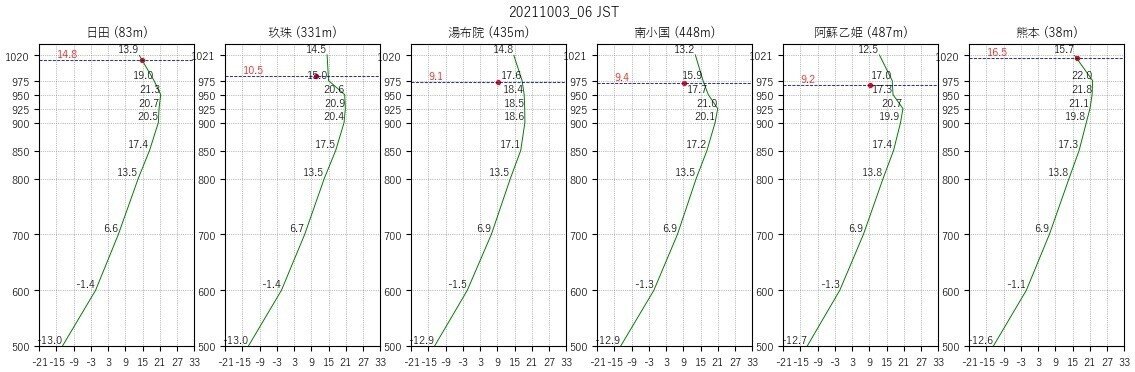

こちらも各地点が含まれるMSM-GPVをグラフに変換

Y軸のスケールはエマグラムの逆です。玄人っぽくエマグラムのようにしたかったのですが、プログラムが面倒だったので・・

赤字、赤●:アメダス観測値

青点線:換算した地表面気圧(雲仙岳の気圧から換算)

緑実線:各高度の気温

10/2 0:00

10/2 3:00

10/2 6:00

<参考>10/2 12:00

夜間は850~900hPa(およそ1,500m~1,000m)くらいから地上に向かって気温が下がっている状態。

ガイダンスなしの生のGPVと実況値とは、かなり乖離していますけど、

そもそも、GPVのほうがそれらしい値で、地上の観測値があまりにも極端な値だという解釈なのでしょうか??

結論)これからの朝の最低気温の予報はとても難しい

10/3)朝の最低気温は・・

一段と気温が下がって、今季最低の気温となったようです。

南小国も周辺の観測点と同様に下がっています。

・南小国:8.9℃

・阿蘇乙姫:8.9℃

・玖珠:10.0℃

・湯布院:8.5℃

10/3 MSM-GPV 全雲量

10/3 0:00

10/3 3:00

10/3 6:00

10/3 気温の鉛直分布

(グラフ表記は前述と同様)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?