狩猟用GPSマーカー『Dog Navi(ドッグナビ)』に新時代到来

本稿は『けもの道 2016特別号』(2016年刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

『ドッグナビ』の生産終了について

狩猟用発信器(GPSマーカー)『Dog Navi(ドッグナビ)』はメーカーの古野電気より生産終了が発表されています。これにともない狩猟者端末『HT-01』は販売終了済み、猟犬端末『DG-01』は2025年2月に販売終了の予定です。詳細はメーカーのWebサイトをご確認ください。

『ドッグナビ バージョン2』時代到来

2014年秋、全国の犬持ち猟師と、彼らとともに巻き狩りに参加する猟師たちが、一様に待ち望んだ道具が登場した。それが日本初の電波法技術適合の狩猟用GPSマーカー『Dog Navi(ドッグナビ)』だ。

『ドッグナビ』は狩猟者端末『HT-01』と猟犬端末『DG-01』から成る。2014年発売当初のバージョン1は、確かに “日本初” の名に違いはないものの、多くの実猟家たちのニーズを満たすものではなかった。

しかし開発・販売元である古野電気は使用者らの厳しい意見を受け止め、改善に向けてすぐさま行動を開始。翌年の2015年秋には現行版である『ドッグナビ Ver.2』(以下、バージョン2)をリリースした。気になるその性能や新機能の一部を紹介しよう。

操作画面の見方

操作の基本となるのが地図画面だ。自分や犬の位置・軌跡が地図上に表示され、リアルタイム(※最大5秒更新)で狩猟の状況が手に取るように分かる。

地図画面

バージョン2になって、基本となる地図画面は、昭文社提供の2万5千分の1地図を搭載し、最大5mまでの拡大表示が可能となった。さらに全国の鳥獣保護区(2014年版)を表示できるなど、狩猟活動や山林活動に特化したものとなった。

そのほか、10m間隔の等高線、林道、送電線・堰など地上の目標物などを表示し、実際の猟場とリンクした認識を可能にしている。任意の場所への地点登録可能数は200ヶ所まで増大した。

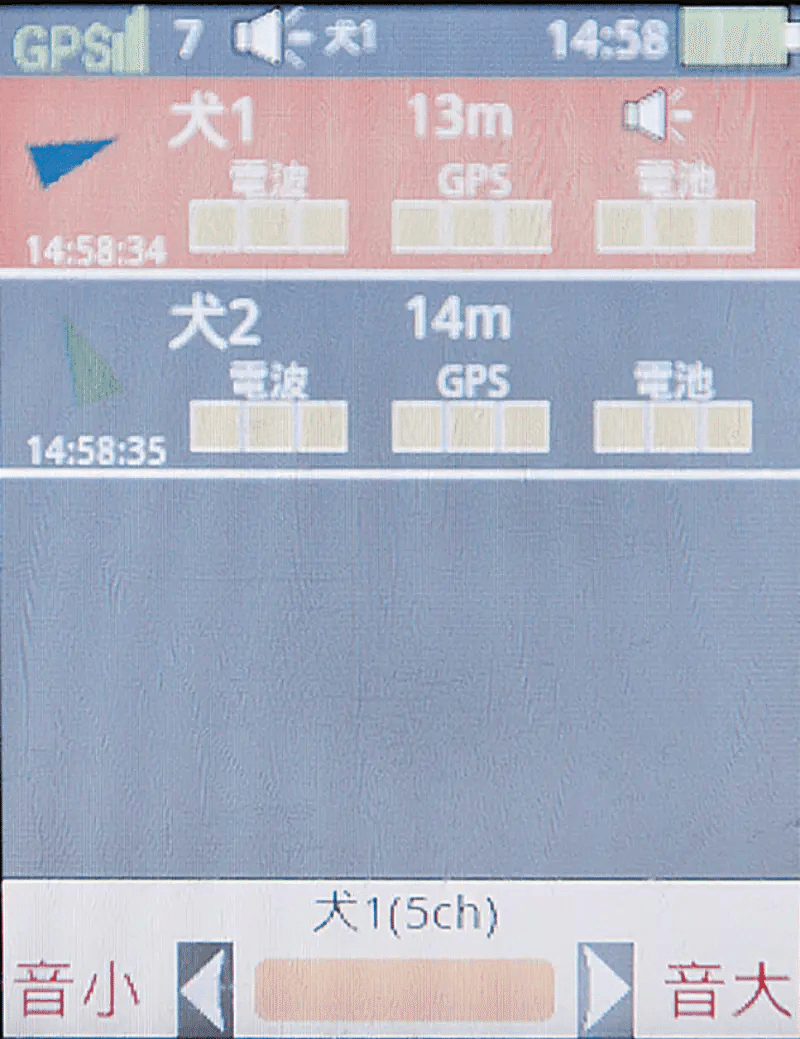

音声モード画面

『ドッグナビ』最大の特徴の1つが、音声機能だ。

狩猟者端末にスピーカー、猟犬端末に集音マイクが内蔵され、猟犬の位置情報とともに音声情報が得られ、獲物への鳴き付きの状況などを把握できる。

従来は音声を聞くためにGPS機器のほか、別の音声ドッグマーカーが必要だったが、『ドッグナビ』はその両方の機能を1台に統合しているのだ。

基本の操作方法

操作はすべて本体下部のボタンで行う。『ドッグナビ』には、様々な狩猟シーンで役立つ機能が詰まっている。出猟前に取扱いにはよく慣れておこう。

操作ボタン

操作ボタンは手袋をはめていても押しやすいよう、広めの間隔で配置されている。表示内容は簡易なものであり、携帯電話感覚で使うことができるだろう。

ただし、それぞれのボタンには長押しすることで別の機能があるので、不用意に長押ししないよう、注意が必要だ。

猟犬端末の登録

猟犬端末を狩猟者端末に表示させるためには、あらかじめ「メイン機」に設定した狩猟者端末(※グループの中で1台のみ)に登録しておく必要がある。

グループで猟をする場合、ほかの狩猟者端末は「サブ機」に設定し、同一の使用チャンネルと4桁のパスワードを選択・設定することで、グループ全員が猟犬端末の位置情報などを共有できる。

音声モードの使い方

『ドッグナビ』に内蔵された音声機能を使いこなすことで、犬の状態がさらによく分かり、有利に猟を進めることができる。

音声モード

『ドッグナビ』の音声機能は「切替え式」になっている。電源を入れると、自動的に位置情報の交信は開始されるが、音声を聞くには、音声モードへの切替え操作が必要となる。

なお、地図画面または猟犬端末の詳細画面の両方から音声モードへの切替えが可能だ。

グループで音声を聞く場合

バージョン1では音声を聞けるのはメイン機の狩猟者端末のみだったが、バージョン2からはサブ機の端末でもメイン機同様に猟犬端末の音声モードの操作が可能となり、音声を聞くことができるようになった。

向上した通信機能

最も気になる「飛距離」について、バージョン2は、新機能の搭載と高性能アンテナの新開発という方法で向上させることに成功した。

通信距離

バージョン2では、それまでのVHFアンテナ(短)に加え、新開発の長尺アンテナが標準セットになった。さらにセットに付属しているラジアル線をアンテナの根元に装着することで、微弱電波の受信性能を上げることができ、より通信範囲を広げることができる。

探索モード(新機能)

「探索モード」は、受信状況が悪いときなど犬の位置表示が「?(迷い犬)」になった場合に使用する。

地図ボタンの長押しで探索モードが作動、画面を消灯してノイズを減らし、通信に集中することで、猟犬端末を発見しやすくする。

猟犬端末からの電波を受信するとブザーが鳴り、再び画面が点灯する。なお、捕捉範囲は使用するアンテナ、環境ノイズなどに左右される。

中継機能(新機能)

狩猟者端末が受信した猟犬端末の情報を、他の狩猟者端末に送信(中継)するというもので、中継の送受信を行える狩猟者端末は最大10台まで、受信のみであれば何台でも可能だ。

犬が尾根を越えてしまい、山裾のタツマが猟犬端末を受信できないなどの場合、尾根に誰か1名が上がり中継することで、猟犬端末の位置をタツマ(待ち役)まで共有することもできる。

軌跡データの活用方法

『ドッグナビ』は現代的なニーズにも対応している。歩いた軌跡データを活用し、さらなる猟果向上につなげよう。

軌跡データ管理

『ドッグナビ』は、使用した日の軌跡データを自動的に保存している(容量としては最大約2年分のデータ保存が可能)。

保存されたデータは日付ごとのファイルとして出力でき、後の出猟記録や活動実績の検証などに役立つ。今後、事業としての駆除活動や行政活動の報告・研究などのシーンへの活用が期待される。

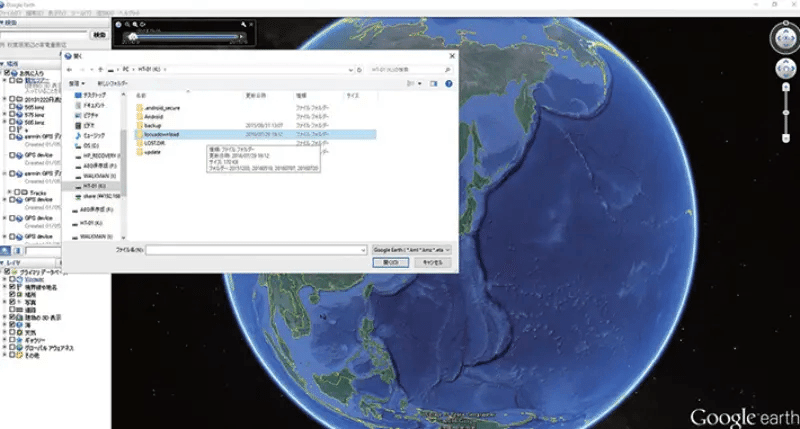

軌跡データの表示

作成した軌跡データは、「グーグルアース」や」カシミール3D」など地図表示ソフトで表示できる。今回は「グーグルアース」で、通信距離の実測を行った際の軌跡を表示させてみる(※事前に狩猟者端末内にGPX形式で軌跡データファイルを作成する)。

(※「グーグルアース」のバージョンや、お使いのパソコンの環境によっては掲載写真と異なる画面表示になる可能性があります)

(了)

狩猟専門誌『けもの道 2016特別号』では本稿を含む、狩猟関連情報をお読みいただけます。note版には未掲載の記事もありますので、ご興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。

ここから先は

猟犬と猟師のはなし 〜 第1集

猟犬・猪犬や猟師の世界に興味がある方におすすめ! 狩猟専門誌『けもの道』2016特別号・2017春・秋の3号に掲載された、猟犬・猟師にまつ…

けもの道 01[2106特別号]

狩猟専門誌『けもの道』の2016特別号の記事をまとめてお得に読めるマガジンです。狩猟、猟犬、ジビエなどに興味がある方なら、本物の狩猟者たち…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?