製造現場のリーダーに不足しがちなもの

最近、製造現場からリーダー育成に関する相談が寄せられることが多い。

話と聞くと、就職氷河期にあたる40代の現場リーダー層が不在で、50代のベテラン社員が現場を取り仕切っている。ただ、あと数年で60歳の定年を迎えるが、技術継承もさることながら、現場をまとめるリーダーがいない、という話だ。

現場のリーダー候補である30代の中には、仕事ができる人間はいる。ただ、「リーダー」ではないそうなのだ。

リーダーとは何なんだろうか?

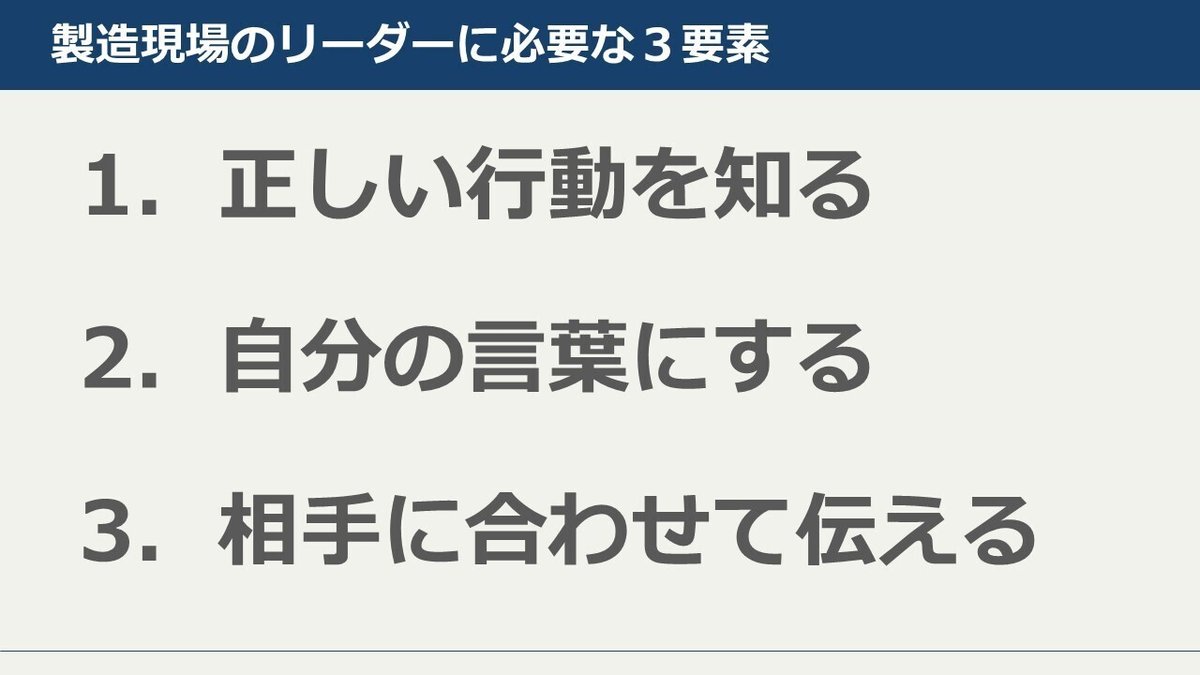

製造現場の話をまとめると、上司がイメージするリーダーとは「チームに正しい行いをさせる」役割の人である。メンバーに製造工程を教える、トラブルが起こったら現場から連絡させる、安全に作業をさせる、問題行動があれば注意して改めさせる、などである。

その役割をまっとうするには、次の3つの要素が必要になる。

その中でも、リーダー候補の人材は「正しい行動を知る」はできている場合が多い。

リーダー候補は「チームをまとめたい」

現場のリーダー候補に「今後、リーダーの役割を担っていくために何が不足していると思いますか?」と質問すると、「現場をまとめる力」という回答を聞くことがあった。もう少し具体的に聞くと「メンバーが自分の思った通りに動いてくれるようになること」であった。

彼らは長年、現場でベテラン社員の指示を耳にはしてきたが、実際は間違いながら、怒られながら、体で覚えてきたことが多い。思っていることはあっても、それを言葉で表現することは難しく、一方で、体で覚えさせるという指導をする年代でもないのだ。

だから彼らは、現場でトラブルが起こると自分たちで解決する。メンバーの間違った行動を見つけると、感じたことをダラダラと話をする。若手はトラブルを解決できるようにならず、なぜ注意されているのか分からず、結果として若手が育たない、つまり行動が変わらない。

そうした状況を解決するために必要なことが、自分の言葉にすること(言語化)と相手に合わせる伝えること(相手目線)なのである。

入社以来、この2つに挑んでこなかった30代は、壁に当たって苦悩する。苦悩すればいいが、壁を乗り越える気がなかったり、そもそも壁の存在に気づかないこともある。

言語化と相手目線を養うための目標管理制度

「言語化」と「相手目線」の能力は、主に日常業務の個人同士の関係の中にしか現れず、なかなか外からは見えづらい。上司からリーダー候補に改まって指導する場面もそこまで多くないのではないだろうか。

この2つの能力を使う典型的な場面が、目標管理制度の面談である。上司は部下のそれまでの行動を振り返っておき、良かった点と改善すべき点を伝え、今後の行動変容を促す。「言語化」だけであれば、報告書やトラブルレポートなどで来ることができるが、「相手目線」は部下相手の面談によって効果的に育成できる。

古典的なやり方だし、部下が多い場合は時間がかかることもあるが、やはり目標管理制度をしっかりと運用することがリーダー育成の近道である。

目標管理制度

事前に目標を上司部下で設定し、達成状況や結果を上司と部下で振り返る制度。年度目標を設定し、期初・中間・期末で面談をすることが多い。

「相手目線」とはEQの高さであり「相手がどう反応するか」

現場で話をしても、なかなかピンとこないのが「相手目線」である。

実は製造現場も相手目線を実行して姿をよく見る。というのも、製造課長や係長・職長の顔色を伺い、「この人は礼儀に厳しい」「これをやったら怒られる」「今日は機嫌が悪そうだ」と気を使っている場面だ。

残念ながら、「怒られるから何もしないでおこう」という場面が多く、「○○をしよう」という姿はあまり見ないのだが・・・。

そこで大事になるのがEQである。EQは「心の知能指数」ともいわれ、EQが高い人は相手の気持ちを認識したり、予想したりすることができる。そして、相手との信頼関係も構築しやすい。

EQは先天的な要素が少ないとされ、年齢を問わず、その日から鍛えることができるとされる。感情を言語化する、相手の話を聞く、いい部分を見つける、などである。

その中でもおすすめなのが、「相手がどのように反応するか」を想像することである。例えば、ほめる、なだめる、注意する、声をかける。事前に想像しておけば、相手の反応が返ってきた時点でフィードバックが得られ、次回の予想につなげることができる。

大体マネージャークラスが人と組織の話をするときは、「○○さんは、こんな人だ」「彼は、この仕事にやりがいを感じると思う」「彼女なら、この組織をうまくマネジメントできる」といった部下の人柄や反応だけでなく、その先の行動や表情まで思い描きながら話をすることが多い。

こういった相手の反応を想像しながら仕事をすることは、組織をまとめる人間にとって鍛え続けるべきスキルなのである。

反応がないときは、相手に聞いてみる

相手の反応を想像するように伝えると、現場でよく聞くのが「相手が反応しない」という回答だ。自分は一生懸命話すが、相手は体を揺らすだけで、一向に反応しない。だから、伝わっているかどうかが分からない。

どうやら、最近の新人の中には、分からないことがあってもそこまで気にならない人もいるらしい。スマホやSNSによる情報過多な社会の中で、不要な情報(分からない情報)をそぎ落とす技術が磨かれている、という話を聞いたこともある。

そういった場合には「いま伝えたことで、今後、どうすればいいか教えてくれる?」と聞いてみるといい。伝わっていれば、ちゃんと答えられるし、伝わっていなければ、もう一度かみ砕いて話をすればいい。

昔から、みんな悩んでいる

最後に、おじさんたちも大好きな、人材育成の格言をご紹介する。この格言が有名だということは、これまで多くの先人たちが、どうすれば人に動いてもらえるかを大いに悩んできたということだろう。

ここまで丁寧に指導をすることは難しいが、ここまでやれれば、人は動いてくれるはずだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?