ChatGPTはなぜ活用されないのか〜情シス目線のプロジェクトマネージメントTips#46

世の中にプロジェクトマネジメントに関するコンテンツは非常にたくさんあるのですが、よく見てみるとどうしてもSIer目線のものが多いように思えます。SIer目線の場合だと、どうしても利害が一致しないせいか事業会社というか情報システム部門目線から見るとピンとこないものも多く、ちょっと腹落ちしないことが多くあります。

というわけで無いなら作ろうということで「情シス目線のプロジェクトマネジメント」なるものを書いてみようかと思い不定期だとは思いますがシリーズ的に書いていこうと思います。

今回は今年の春に大ブームとなったChatGPTを代表とする生成AIについて情シス目線から語ってみたいと思います。

ブームからもう半年

話題の中心となったChatGPTは昨年の11月に発表されましたが、実際にテレビなどのメジャーなメディアで紹介され一気に話題になったのは3月ごろの話です。もうすでにブーム後すでに半年ほど経過しました。

無理矢理に単体サービスとして提供されたChatGPTですが、本来ならいろいろなサービス・アプリケーションに組み込まれるべき機能です。その活用のためのアイデアを拡く集めたいという想いで汎用的なサービスを無償で公開した(このへんは予想)結果、LangChainのような様々な活用のための技術が成長し、Azure OpenAI Serviceのような開発環境が生まれ、そして生成AIを活用したSaaSのサービスも生まれてきましたし、既存の製品にも徐々に組み込まれてきました。企業内でも情報漏洩に対処した活用事例も生まれています。

しかし、実施の企業の業務プロセスに組み込んだという話はまだまだ少ないというのが現実で、導入の検討すらしていない企業の方が多いと感じます。

ChatGPTの姿勢はアジャイル

なぜ、生成AIがなかなか活用されないのか?メディアによる不適切なアンチ報道、どこかの政党党首について質問するなど頓珍漢な報道の悪影響もありますが、日本人の考えるChatGPTの世界観が、いまひとつあっていないような気がします。

ここでChatGPTを「社員」にたとえて特徴を考えてみます。

人物像を箇条書きに挙げていきます。

・どんな難しい仕事も決して断らないチャレンジングな姿勢

・チャレンジの結果として、けっこうミスが発生してしまう

・言い訳を考えず、まず「答えてみる」という前向きな姿勢

・とにかく実行が早く、すぐに具体的な答えを出す迅速さ

・間違いをフィードバックすると、すぐに別の答えを探す切り替えの速さ

・自分のこだわりが少なくフィードバックを素直に受け入れる

・いくら失敗してもめげない強靭なメンタル

ここまで挙げただけでもわかると思いますが、明らかに「ChatGPT社員」の姿勢はアジャイルな文化に基づいているのです。

まずは実行、そしてフィードバックを受けての迅速な修正・・・あきらかに精神的な文化はアジャイルなのです。スクラムチームのメンバーにぜひ加えたい人材なのです。

JTCはアジャイルをまだ受け入れていない

しかし日本の多くはJTC(Japanese Traditional Company)なのです。組織文化は明らかにアジャイルではありません。むしろアジャイルを拒絶する次の特徴があります。

・失敗が怖いので、無理にはチャレンジしない姿勢

・慎重に検証し、チェックを重ね、けっしてミスしない

・ミスするくらいなら、言い訳を言って課題から逃げてしまう

・決断に時間がかかり、実行が遅く、すぐには答えを出さない鈍重さ

・間違いをフィードバックされると、プライドが傷がつき怒る

・自分のこだわりが強く他人のフィードバックを聞き入れない

・失敗すると立ち直れない

こんな文化でないでしょうか?

組織はこれを良しとする文化ではないでしょうか?

建前はチャレンジというものの「失敗は許さん」という暗黙の恐怖が組織を覆ってはいないでしょうか?

生成AIを活用する前に文化の変化

たしかにプロジェクト管理の世界でもアジャイル界の人達は新たに現れた生成AIに対し前向きな姿勢を示している人が多いのですが、トラディッショナルなプロジェクトマネジメントの世界からは、肯定的な取り組みはおろか、反応すら聞こえてきません。

つまりはJTC(Japanese Traditional Company)の旧時代的な組織文化ではChatGPT社員は受け入れられないし、ChatGPTに代表される生成AIも使い所がないのです。

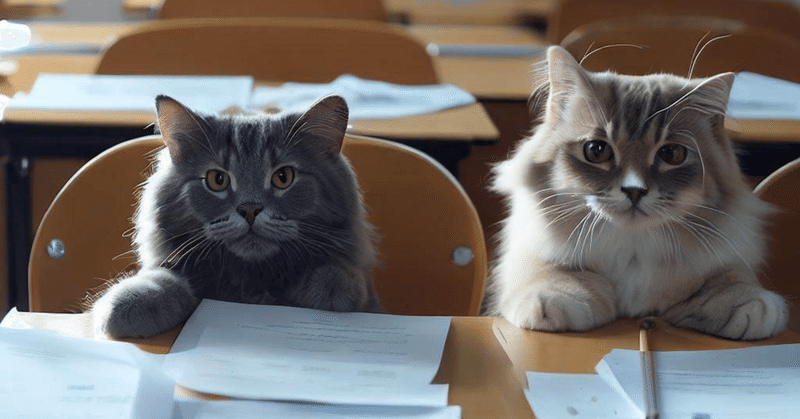

まさに「猫に小判」の状態なのです。

それが、いま生成AIが日本の企業でなかなか受け入れられない根本的な原因と思うのは私だけでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?