【著者書き下ろし寄稿】宮本常一は地方といかに向き合ったのか(門田岳久)

民俗学者・宮本常一は、柳田国男、南方熊楠、折口信夫と並ぶ民俗学界のビッグネームの一人であると同時に、地方の代弁者としての社会活動家の一面も持っています。

当社刊『宮本常一 〈抵抗〉の民俗学』では、当時広がっていた地域文化運動を構成する一個人としての宮本に着目し、行政と地域住民とのあいだを取り持ち、運動を自律的なものへと導こうとした、メディエーターとしての宮本常一に焦点をあて、その思想の核心に迫ります。

今回は、著者・門田岳久先生より本書への導入となる書き下ろしの文章をお寄せいただきましたのでご紹介いたします。ぜひご一読ください!

***

「いかがわしい奴」

宮本常一(みやもと・つねいち)は現在もっとも読まれている民俗学者だと言って良いだろう。今年、畑中章宏さんの書いた『宮本常一 歴史は庶民がつくる』が話題となり、新たにその名を知る若い人も増えている。

拙著『宮本常一 〈抵抗〉の民俗学』は、宮本の魅力や学ぶべきところを書いたものというより、少し距離を取って、どういうところがいま論じるに値するといえるだろうか、という観点で書いた。それを端的にいえば、宮本の社会への向き合い方にあるのではないかと思っている。ヒントになるのが、日本観光文化研究所で宮本に学んだ香月洋一郎さんの一文である。

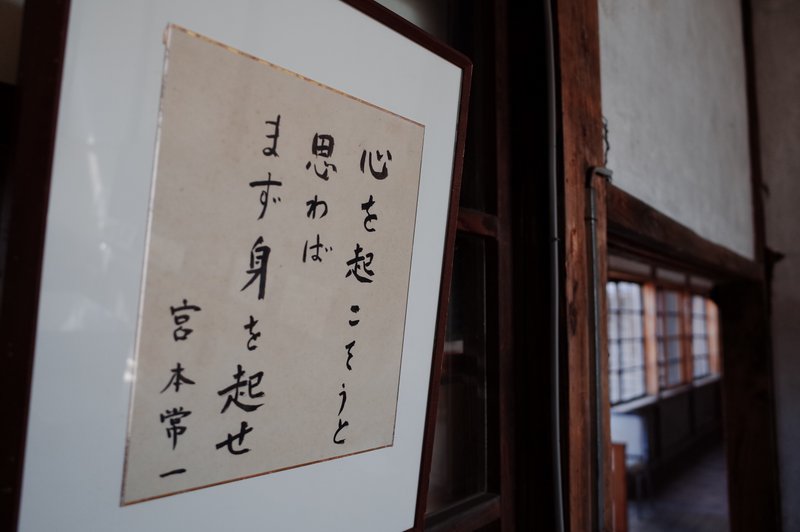

彼(宮本)の中には、強い「地域主義」「反中央集権」「反官僚主義」の姿勢があった。官僚的発想にまったくこだわらない人たちの行動を見聞きするとニヤッと笑って「いかがわしい奴っちゃのお」と言うことがあったが、これはほめ言葉である⁽¹⁾。

ここには宮本が同時代の日本をどう見ていたかよく表れている。彼が同郷の首相、佐藤栄作をあまりよく思っていなかったのは有名だ。それは佐藤内閣が「社会開発」を目玉にしながらも、実際の社会のあり方、たとえば農民の暮らし向きに目を向けていなかったからだという⁽²⁾。つまり地域の立場に立って中央の権力に異論を唱えていく「いかがわしい奴」というのは、宮本の自己認識なのである。

ただ宮本の「いかがわしさ」とは反権力性というだけではなく、もう少し重層的な意味合いを持っている。それは、単に問題を論じるだけでなく、解決すべく人々のなかに入り込み、青年たちを鼓舞し、今でいう「地域づくり」を主導した点にある。

運動家としての宮本常一

宮本は佐渡島(新潟県)に30回ほど通って、様々な振興策に関わっている。私が佐渡でフィールドワークを始めた20年ほど前だと、宮本から直接薫陶を受けたという人や講演会で話を聞いたという人が大勢いた。その人々からは宮本の人物像を聞いた。

「講演会でまじめに聞いてなかったら怒られた」というのはしばしば聞く話だった。回想録でも、講演で呼ばれて行った先で聴衆が酒ばかり飲んでいると、宮本は「ここほど汚くてだらしのない集落は初めてだ」と容赦なく叱り飛ばしたとある⁽³⁾。宮本に言わせるとそれは道路がきちんと通ってないからで、人が来ないから文化の程度が低い、という話になる。

そうかと思えば、「笑顔で頼みごとをされるとコロッといってしまうような「人たらし」」でもあったと言う。佐渡で若者たちに囲まれた笑顔にそれがよく表れている。鬼と仏の同居は、一昔前の指導者の典型だ。そして「困りごとを言うと、政治家に頼んでくれた」「町長も心酔していた」。宮本は師である渋沢敬三を介して、政治の世界に強力なつながりがあり、離島振興などでは実際に力を発揮した。

反権力でありながらも、利益を導いてくれる。逸話は研究者と言うよりもたたき上げの政治家のようであり、時代に立ち向かう民衆運動の指導者のようでもあった。「いかがわしい奴」をまさに地で行っていたのである。

こうした地域への関わりは、当時の研究者はほとんどやらないことであった。佐渡のフィールドワークを始めた2000年代に、大学院でアカデミックな手法を学んでいた私にとって、このようなかたちで人々に記憶されている学者もいるのかと驚きを覚えたものである。ただ当時の私はあまり宮本を論じる気にはなれなかった。世間の宮本人気とうらはらに、当時の民俗学や文化人類学の学術世界では、宮本の書籍はおもしろいが実証性に欠けるとみなされていたのも関係している。

島に残った人の感情

宮本は全国で、農林漁業の指導や講演会、行政に頼まれた産業診断や博物館作り、地域のリーダー育成や離島振興、民俗芸能の復興などを行った。佐渡は宮本型地域開発のプロトタイプとなった。

宮本の地域介入には功罪があったことが近年指摘されるようになっている⁽⁴⁾。他方で、島の人々がなぜあれほど共鳴したのか、という疑問は残る。1981年、宮本が死去した後の雑誌『しま』は、「全国120万離島民」の声として「離島振興の慈父」への追悼文を出した。そこには、日本の近代化のなかで置き去りにされてきた離島や地方の人たちのさまざまな感情が浮かび上がる。

離島や地方は補助金に依存せず、住民が主体となって地域の問題に取り組み、自立と尊厳を回復しなくてはならない。そう宮本は檄を飛ばした。宮本への共鳴は、中央と地方のあいだに横たわる格差の裏返しだったのではないか。私は、宮本を媒介に佐渡の人々が訴えようとしてきた感情に向き合うことが、フィールドワーカーとしてその場所に関わることの責務だと考えるようになった。

中心−周辺の力関係

私はその後、学生を連れて佐渡や様々な島に行くようになった。「先生」と呼ばれるようになり、自分が学生のときよりもはるかにフィールドワークはやりにくくなった。しかし知り合った地元の人と話しているうち、私が愛媛の出身だというと、みんな「なぁんだ」と柔和になる。どうも東京(の大学の先生)というのは島の人に妙な距離感を与えてしまう。宮本が島の人々の共鳴を呼んだのもここからなんとなく想像が付く。宮本もまた「東京の大学(武蔵美)の先生」だったが、自意識としては「周防大島の百姓」だった。

宮本が示したのは地方に残った人々へのシンパシーであり、東京一極集中のありかたに叛逆を企てる試みであった。その戦いは険しいものとなり、石原俊さんの言うように、こんにちから見れば「敗北」と言わざるを得ない点も多い⁽⁵⁾。ただ、都市や東京に従属せず周辺に立つのが「いかがわしい」ことだと宮本が自嘲せざるを得なかったこと自体が、近代日本に深く根ざした中心−周辺の力関係を照らし出す。

本来、この球状の星の地表に中心も周辺もないはずだ。近代の仕組みのなかで「周辺」に割り当てられた側の日常や歴史をみていくことは、いかに私たちがそのような力関係をあたりまえのように引き受けているかをあぶり出す。本書は宮本に仮託された離島/地方の人々の生活史・運動史を、エスノグラフィー(民族誌)として描くことで、この力関係を言語化することを目指した。

もちろん〝民衆的世界〟の自治や抵抗を、過度な賞賛や研究者の理想の投影にならないように描くのは難しい。ものごとを分かりやすい物語にせず、さまざまな角度から複眼的記述を目指すエスノグラフィーの特性は、こうした主題を扱うのに向いている。

過疎化や所得再配分の減少など、離島/地方をとりまく環境は宮本の時代と大きく変化した。エスノグラフィーの役割は、まずはそこに生きてきた人々の歩みを知ることで、安易な「解決策」で溜飲を下げるのを防ぐことにある。次に、私たちが暗黙のうちに従っている「世のことわり」をあたりまえのものとせず、それに抗うことも可能なのだ、と想像力を提供することにある。〈抵抗〉の民俗学という書名には、そのような意味を込めている。

(1) 香月洋一郎「宮本常一」清水展・飯嶋秀治編『自前の思想:時代と社会に応答するフィールドワーク』京都大学学術出版会、2020年、p.357

(2) 宮本常一「社会開発の諸問題」『国土』、1965年

(3)田村善次郎編『宮本常一;同時代の証言 続編』マツノ書店、2004年、p.531

(4) 菅豊「フィールドワークの宿痾:公共民俗学者・宮本常一がフィールドに与えた「迷惑」」『社会人類学年報』44、2018年

(5) 石原俊「〈島〉をめぐる方法の苦闘:同時代史とわたりあう宮本常一」『現代思想』39(15)、2011年

↓ 書籍の詳細はこちらから

#宮本常一 #文化運動 #離島 #佐渡 #鬼太鼓座 #小木民俗博物館

#ソーシャルデザイン #地域開発 #慶應義塾大学出版会 #keioup

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?