昭和の名能楽師を簡潔に紹介

ジェリーわたなべ(H23卒)

※すべて敬称略

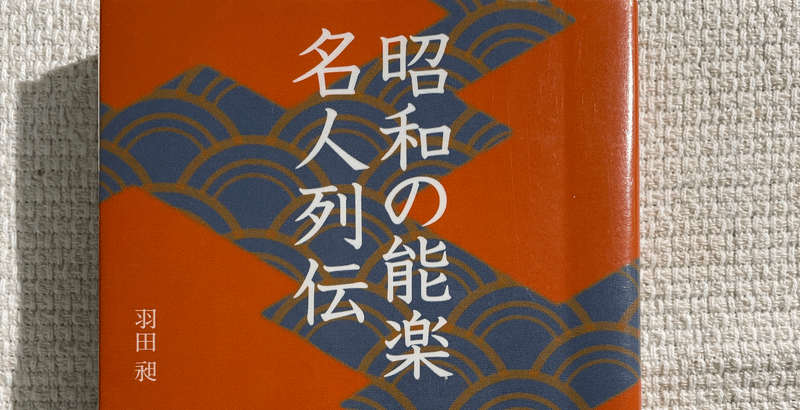

今回の本:羽田昶(2017)『昭和の能楽名人列伝』淡交社 ※Kindle版あり

本の紹介(淡交社HPより)

今や語りぐさ、伝説となりつつある能楽の昭和の名人といわれる人を取り上げ、能楽において、昭和という時代にどのような人々がどのように活躍したかを資料と実見から掘り下げて紹介します。シテ方を中心に、ワキ方・狂言方・囃子方(笛・小鼓・大鼓・太鼓)あわせて33名を人物ごとに取り上げます。

2022年2月11日現在、人間国宝に認定されている能楽師は44名※1。制度が施行される以前に活躍された方も含めると、さらに多くの能楽師が現在まで活躍されてきました。

「一人ひとりについてじっくりと知りたい!」。そう願いながらも勉強する時間が取れないというのは、多くの諸賢が抱える課題ではないでしょうか。プラプラしている僕でさえ、この問題に悩まされている1人です。

そんな中、ある本に出会いました。短時間でも読めて能楽界の重要人物を一通りチェックできる一冊、『昭和の能楽名人列伝』です。能楽ファンのみならず、歴史ファン、ゴシップファンのみなさんにもオススメします。

筆者は武蔵野大学能楽資料センター研究員の羽田昶(はたひさし)。昭和期に活躍し、既に他界されている能楽師総勢33名を列伝形式で紹介するという内容です。シテ方はもとより、ワキ・狂言・囃子の三役にも言及されています。

一人あたり10ページ弱の記述で、写真もふんだんに掲載。各名人の興味深いエピソードもたくさん紹介されています。

例えば…

1.ワキ方宝生流の宝生新(ほうしょうしん)は若い頃に親に勘当され、現在の東京都台東区に存在した花街である柳橋の芸者に食わせてもらっていたらしい

2.小鼓方幸流の幸祥光(こうよしみつ)は、師匠となる三須錦吾(みすきんご)の自宅前を通学していてスカウトされた

3.能楽界初の人間国宝となった大鼓方葛野流の川崎九淵(かわさききゅうえん)は、演劇評論家の武智鉄二(たけちてつじ)が提供した住宅に住んでいた。

階下には義太夫節の太夫で、同じく人間国宝の豊竹山城少掾(とよたけやましろのしょうじょう)が居住しており、お互いに冗談を言い合う仲だったそう

などです。他にも、大きくは取り上げられていませんが、ワキ方高安流の豊嶋要之助(てしまようのすけ)が広島帰郷中に原爆で命を落としていた事実を初めて目にしました。

昭和時代に活躍した能楽師が簡潔に紹介されており、エピソード満載の本書。通勤中の電車内や時間つぶしに入ったカフェで、手軽にサクッと読める好著です。

最後に、本書で取り上げられている能楽師は次の通り。

・シテ方:初世梅若万三郎・二世梅若実・観世華雪・松本長・野口兼資・一四世喜多六平太能心・近藤乾三・櫻間弓川・初世金剛巌・櫻間道雄・豊嶋弥左衛門・後藤得三・喜多実・五五世梅若六郎・高橋進・松本惠雄・三川泉・友枝喜久雄・粟谷菊生・観世寿夫・八世観世銕之亟・片山幽雪

・ワキ方:宝生新

・狂言方:善竹弥五郎・三世山本東次郎・六世野村万蔵・九世三宅藤九郎・三世茂山千作・四世茂山千作

・囃子方:川崎九淵・幸祥光・藤田大五郎・二二世金春惣右衛門

※1 能楽タイムス『人間国宝に大倉源次郎氏 総合認定も新たに45名』(2017年7月27日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?