論理語とは何か説明するためには具体的事態・事実を指し示すしか方法がない

野矢茂樹著『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』分析(ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む(野矢茂樹著)|カピ哲!|note)の続きです(現在5章)。 引用部分は、すべて野矢茂樹著『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』(筑摩書房、2006年)からのものです。

********************

否定詞が「名」かどうか問うことに意義はないことは既に述べた。否定が有効になるためには、そこに(否定詞を含む命題に対し)何らかの(対象としての)事態・事実があることが必須なのである。

真理領域に対する操作は、命題のレベルで考えるならば、否定詞や接続詞といった、命題全体に働きかける語彙で表される。先に否定詞は名ではないことを示したが、いま見たような真理領域を操作する働きをもつものとしての接続詞もまた、名ではないことが示せる。

「pまたはq」も「pかつq」も、対象の配列という意味では同じものに対する像と考えるしかない。すなわち、ともに事態pと事態qの組(p,q)に対する像である。

上記の野矢氏の説明に反し、否定文における真理領域とは、結局のところその命題に対応する事態・事実であることは、私たちの実際の日常的経験から明らかである。「pまたはq」と「pかつq」が異なる事態・事実を示していることも(時に同じ場合もあるが)、私たちの日常的経験から明らかである。いくら新しい用語をひねり出して説明しようとも、この事実がすべてを無効にする。

真理領域を操作するこれら名ではない語彙を「論理語」と呼ぶことにしよう。

これら論理語が「名」ではないと思われてしまう一つの要因として、例えば犬とか山とかいったような特定の事物が対象とならないことではないかと思われる。

否定詞は、その言葉のみで(単独で)は意味を、つまり対象としての事態・事実を示すことができない。しかしそれでも否定詞とは何か示そうとすれば、何らかの事態・事実として示すしかないのである。先に説明したように、特定の事態・事実が現れて初めて否定詞を含む命題の真偽が定まる。

否定は何か示そうとすれば、「机の上にパンダのぬいぐるみがある」光景がそこにあり、そこからパンダのぬいぐるみを抜き取れば「机の上にパンダのぬいぐるみがない」光景がそこに現れる。これが否定ということだ、と具体的事例で説明するしか他に方法がないのである。そしてその事例は一つではなく、「ポチは白い犬ではない」とか「ミケは犬ではない」などなど・・・多種多様なものが考えられる。

これは他の論理語についても同様で、二つの灯りaとbとがあり、aが点灯している(命題p)・bも点灯している(命題q)の場合「pかつq」、aかbどちらかが点灯している場合、「pまたはq」と呼んでいるのである。もちろん「両方」あるいは「どちらか」という言葉の意味を示す場合においても、個別の具体的事例を挙げて説明するしか他に方法がない。

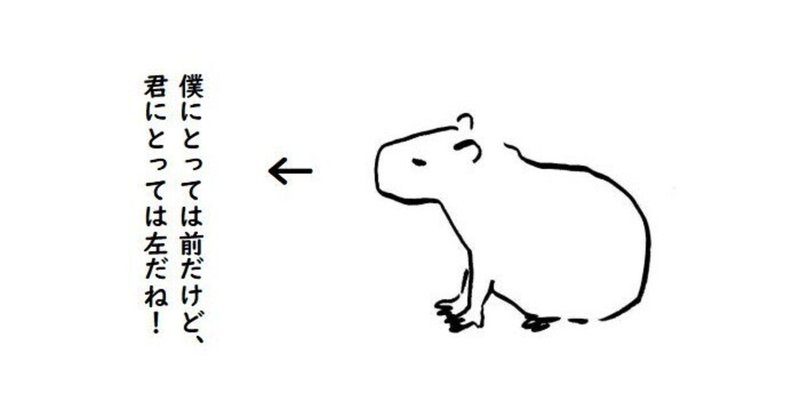

論理語だけではない。右・左、上・下といった言葉もそうである。「右」とは何か教えようとすれば、並んでいる二つの事物あるいは図形を描くあるいは指し示し、その片方を指差して「こちらが右」「こちらが左」というふうに教えるしかない。相手の手をとり、こちらが「右手」こちらが「左手」と教えるしかないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?