被疑者から被告人へ

やっと起訴前勾留の最大日数である23日目を迎えました。

ある日突然逮捕され自由を奪われる中、浴びせられたことのない苛烈な言葉と取り調べ、冷たい手錠、寒々とした留置場に決して美味しいとは言えない官弁。本当にここまで色々な経験ができました。

それも一旦、ここでひと区切りとなります。

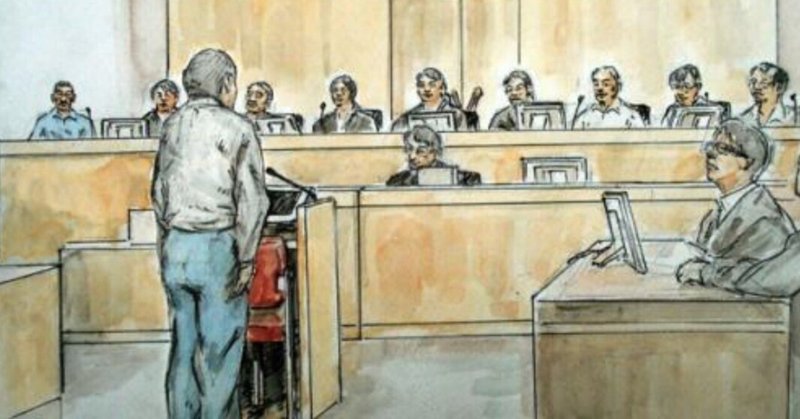

起訴されるということは、これから<裁判>にかけられるということです。

逮捕された被疑者は捜査当局が取り調べを行った結果

『被疑者は間違いなくこの事件の犯人なので、司法の場で刑を決めなくてはならない!』

と、勝手に罪を決めつけられてしまうことが<起訴>されるということになります。

とは言いましても、『間違いなく犯人』と決めつけているのは、国家権力である警察検察だけであり、罪の有り無しを含め、最終的なジャッジを下すのは裁判所ということになります。

その判断を下す<判決>までは被告人自身が罪を認めている場合を除き、我が国の司法制度では<推定無罪>であるべきであって、その国家権力に対決するための準備を進めていかなくてはなりません。

被告人になって変わることといえば、

・留置場から拘置所に身柄が移されるということ

・保釈の権利が発生すること

くらいです。しかしながら、全国の拘置所はすでに満員状態でして、結局そのまま留置場での勾留が続くこととなります。留置場が<代用監獄>と言われるのはそういうことからなのです。

被疑者から被告人になったとしても、公判への出廷を担保するため、保釈されない限りは勾留されたままとなります。

これでは、十分な裁判準備も困難です。

弁護士先生との裁判打ち合わせもアクリル板越しでは到底進めづらく、通常であれば警察署の面会室も1つしかない為、長時間に渡ってのミーティングは困難です。それに、弁護士先生に来てもらうと<接見日当>が発生しますので、経済的にも締め付けられることとなります。

このことは<人質司法>と言われ、現在問題視されております。

否認事件こそ、積極的な保釈を実現させるべきなのですが「否認していると証拠隠滅の恐れがある」等の理由で、なかなか保釈が認められていないというのが現実のようでありますが、やっていないものに対しては隠す証拠もありません。そんなことがこの国では認めれれないんです。

私も99.9%の壁を突破すべく戦っておりますが、それを実現させるにはまず保釈の壁を突破させなくてはなりません。

先はまだまだ遠い。。。

ここから先は

¥ 100

★★★ 本記事は「投げ銭」形式です ★★★ 価格設定をしていますが、記事自体は全文無料で読めます! 頂いたサポートにつきましては、裁判傍聴や各種調査等の活動に使わせて頂きます。よろしければ、サポート頂けると嬉しいです。