簒奪者の守りびと 第一章 【7,8】

第一章は8シークエンス構成です。4日連続更新。

<4,200文字・読むのにかかる時間:8分>

簒奪者の守りびと

第一章 ジョンブリアン

【7】

ミハイがいなくなった。

リャンカが少年のために調達したのは、白いTシャツと紺色のパーカーだった。一般人に紛れ込むための選択としては間違っていない。しかし、今まさにその選択が裏目に出ていた。

眼を覚まし、ラドゥとリャンカに服を着せられたあとも、少年はしばらく放心したようにソファに腰掛けていた。ふたりが当事者に会話を聞かれることを憚り、いくつかの言葉を交わすためにドアの外側に出た、そのわずかな時間。音もなく消えてしまったのだ。

窓枠には木材が打ちつけられており、指二本ぶんの隙間しかない。出入口は一カ所。隠れられそうな場所は探したが、いない。

「しまった……やられた」

「いったいどこから」

「心当たりがあるだろう? リャンカ」

「……あ」

ふたりが天井を見上げたのは、同時だった。

「君が作った道だよ」

「知的財産権の侵害を主張できませんかね?」

「追いかけて直接言うんだな。俺の身体じゃ入れない。君が行け」

ラドゥの肩を借りたリャンカは、足先をバタつかせながらエアダクトに消えていった。それを見届けるより先に、ラドゥは事務室を飛び出して階段を駆けおりる。くぐもった呻きが彼の背中を追ってくるが、それは這いながら悪態をついているリャンカの声だ。

「ゾフ! 王太子が逃げたぞ!」

運転席のフロアマットを掃除していたゾフは、上司の声に反応して後頭部をぶつけた。路上へ転がり出たふたりは建物を見上げる。古いコンクリート造りの二階建てだが、すぐ隣には四階建ての住居ビルがある。隙間はほとんどない。

「ゾフ。君は地上を見張れ。すぐオリアに連絡しろ。王太子の服にGPS発信器を仕込んである。彼女と合流したらそれを追跡するんだ。いいな」

目で問うゾフに応えるように、ラドゥはジャケットを脱いで彼に渡した。

「俺は上から探す」

住居ビルの外壁には、一フロアごとに空調の室外機が設置されており、そのための配管が縦一直線に打ち付けられている。ラドゥはそれに取りつくと、強引に登っていった。予定外の重荷を背負うことになったアンカーボルトが抗議の悲鳴を発する。

ほぼ水平に差し込む光が弱々しく外壁を照らし、影の領域が刻一刻と増えている。日没のあとは、より一層探すのが難しくなるだろう。

革工房の建物を見下ろす。屋上はなく、ゆるい三角屋根に天窓がふたつ付いている。そのひとつに動くものがあった。浅緋色の髪だ。

「リャンカ!」

天窓が開く。

「班長! いつからリスに?」

「そこは屋根裏部屋か?」

「部屋なんてもんじゃないですね。膝立ちじゃないと頭ぶつけます。途中で出会ったのはクモとタマムシとカミキリムシですが、このなかに王太子はいます?」

「そこから逃げたのは間違いないな。ということは、やはり」

ラドゥは身体に反動をつけて一気に登った。

たどり着いたそこは、屋上として設計された場所ではなかった。屋根ほどではないにせよ傾斜している。足を滑らせる恐れがあった。直線ではなく斜めに進むことで引力をいなし、頂にたどり着く。大気中の汚れを含んだ雨が、幾度もこの斜面を流れたのであろう。煤のような付着物が表面を覆っている。その一部が削いだように剥げていた。靴が滑った痕だ。

すでに地平線の下にある太陽が、その長い腕を伸ばして空の青さを保たせている。だが東のほうには、すでに夜の支配が及びつつあった。

「よりによって紺のパーカーとはな」

フードをかぶってしまえば、あの特徴的な髪も隠れてしまう。

舌打ちをしつつラドゥは走った。この界隈にはせいぜい四階建てまでしかない。一面が見渡せるはずだが彼の視野はミハイを捉えることができずにいた。

【8】

路地を挟んだ三階建ての屋上にラドゥは飛び降りた。十二歳の少年でも不可能な幅ではない。そのまま一棟ぶんを走り切り、商店の庇を経由して地上に降り立つ。犬の散歩をしていた老婦人が素っ頓狂な声をあげたが、ラドゥは無視した。

「オリア、いまどこにいる?」

走りつつ、携帯電話に声を叩きつける。

『フルモアサ通りです』

「追跡中か?」

『はい、GPS信号を。セーフハウスに残ったリャンカが位置を知らせてくれています』

「信号の位置は?」

『この通りを北へ。ときおり停止しながらも、ほぼ一定速度で移動中』

「君ひとりか?」

『ゾフは車を出しましたが、道が混雑しているので私のほうが早いかと』

「わかった。そっちは任せる」

『班長は?』

「俺か?」

ラドゥは交差点に立っていた。東西南北に開けた景色。彼は無意識のうちに視線を西に向けていた。そこにはまだ朱を残している空が、高台のうえにある象牙色の王宮を浮かび上がらせている。

そこは少年が暮らした家であり、父と母と過ごした空間であり、もう二度と近づくことが叶わない敵地であった。

「俺は……そうだな。散歩でもしようか」

『……散歩ですか?』

「懐かしい景色というのは、眺めたくならないか。オリア」

◇

ドニエスティア王家がこの地を治めるようになった時期について、記録は曖昧である。ただし、始祖と呼べる人物の故事だけは、近隣諸国においても知らない者はいないとされている。

バラウルという伝説の生き物がいる。ドラゴンの一種で、大きな翼を持ち、頭部が複数ある。雨を司るとも言われ、ふだんは北部の山岳地帯に潜んでいるが、ときおり黒海まで飛び、雨を連れてくる。乾燥地帯のため降雨は歓迎されるのだが、その代償として乙女を喰らうのだ。

その日、許嫁を連れ去られた十三歳の少年アルセニエは、村人たちが寝静まっているうちに、剣と弓を携えて山を登った。四日四晩歩き通し、ついにバラウルの棲家に辿りついた彼は、とぐろを巻いて眠る大蛇の姿を見た。剣で眉間を貫くと、それは姿を変え、恐ろしいドラゴンの姿になって襲いかかってきた。アルセニエは走りつつ弓を絞り、四日四晩の戦いのすえ、ついにバラウルを倒す。しかし、ときすでに遅く、彼の許嫁はもうこの世にいなかった。

アルセニエは失意のまま村に帰ったが、その夜、ひとりの赤ん坊が生まれた。それは生まれ変わった許嫁だった。やがて双方が大人になると、ふたりは結婚し、家族をもうけた。

代々この地を治めているのは勇者アルセニエの子孫だ。彼が移り住んだ場所に、いまの王宮がある。そしてその中央には特別なホールがあり、そこに「バラウルの背骨」が安置されている。

このバラウルの背骨は、正当な王家の血をひく者、すなわち勇者アルセニエの子孫だけに反応すると謂れている。それは怒りであったり、恐怖であったり、懇願であったり、恨みであったりするとされているが、どのような変化が起きるかは、有資格者がその前に立つまではわからない。

◇

ラドゥがミハイの後ろ姿を見つけたのは、太陽が役割を放棄して、三等星までもがその存在を主張し始めた頃だった。屋上だけを進んでいたのでは辿り着けない、通りと公園で隔てられた集合住宅の屋根に、彼は座り込んでいた。特徴的なジョンブリアンはフードに隠されている。

「てっきり、飛び降りるのかと」

「……四階程度では死ねまい」

ミハイは笑った。横に座ることを促されたように、ラドゥには思えた。

「寒くはありませんか?」

「心配するな。なかなか、悪くない生地だからな」

パーカーの生地をつまみあげるミハイ。そこはフードの付け根であり、ファスナーの突き当たりだ。激しくほつれている。ラドゥは苦笑するしかなかった。

「ちなみに、中身はどこへ?」

「トロリーバスだ。なんという路線かは知らぬ」

警護班が、バスの床に転がるGPS発信器を回収した頃かもしれない。

「なぜここがわかった?」

「やはり王宮は正面から眺めるのが美しいですから。特に左右の塔が」

「ノスタルジックだと笑うか?」

「とんでもない。王太子どのこそ、どのようにしてここに?」

「いったん地上に降りたのだが、人目が気になってな。上に戻ればもっと移動できると思ったのだが、ここまでだった」

「このあたりは古い住宅街です。この建物もフルシチョフカという簡易的な集合住宅ですよ」

「昔のソビエトの最高指導者の名か」

「そうです。コンクリートブロックをパズルのように組み上げただけの簡単な構造です。とっくに耐用年数が過ぎていますので、いつ崩れてもおかしくない」

ミハイは鼻で笑った。

「我が王国は貧しい。王位継承などで揉めている場合ではないのだ」

「……継承は、すでにおこなわれています」

「わかっている」

横顔を見つめているつもりだったラドゥは、ふいに射抜かれたミハイの視線の鋭さに、戸惑った。

「なら、なぜ私を生かす」

「……なぜ、と仰いますと?」

「王位がネデルグに移ったいま、私はやつの臣下なのだろう。一般人と同じだ。生死に拘泥する必要はあるまい」

ミハイは身体を伸ばし、上半身を屋根に預けた。傾斜の角度がちょうど良く、視線は紺青の空に向いた。

「陛下はご心配あそばされているのです」

「建前はよせ」

「本当のことです」

「やつが心配しているのは事実だが、それはやつ自身の立場のことだ。違うか?」

ラドゥは街灯のオレンジ色を見つめている。

「……バラウルの背骨が、応えなかったのだろう?」

つい振り向いてしまった。ラドゥの正直な視線を受けたミハイは苦笑する。

「正当な王家の血を絶やしてはいけないと、いまさらながら焦り出したのだ。やつらしい。根は小心者だ。野心の膨張に引きずられなければ、有能な宰相として名を残したであろうに」

「それは……なんとも」

「バラウルの背骨を砕いて捨ててしまえば良い。王宮を破却しても良い。なんなら、遷都することもできる。君主とはそういうものだ。だがやつは、バラウルの背骨に認めてもらいたがっている。あんなものはただの化石だ。なにも応えはしない」

遠くでクラクションが鳴っている。

「戻りましょう。王太子どの」

「……私の家はあの王宮だ」

「ひとまずは隠れ家へ」

「いや、ここにいる」

「ここじゃ眠れないでしょう」

「昼間、気を失っていたせいでさんざん眠ったからな。睡眠はじゅうぶんだ」

ラドゥは妙に納得してしまった。

「おまえは戻れば良い。私はここにいる」

「いえ、ご一緒します」

「心配しなくとも、飛び降りたりはせんよ。今回は」

「……懲りたのですか?」

ミハイの口角がわずかに上がる。

「ああ……懲りた」

ラドゥは声を上げて笑い、上半身を屋根に預けた。

濃紺色の空と、ビーズを散らしたような星々だけが、彼らの視界を覆っている。

第一章 完

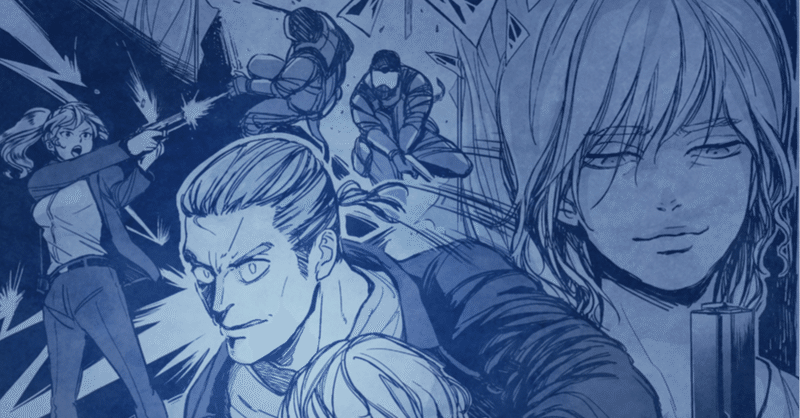

ヘッダー画像は安良さんの作品です!Special Thanks!!

電子書籍の表紙制作費などに充てさせていただきます(・∀・)