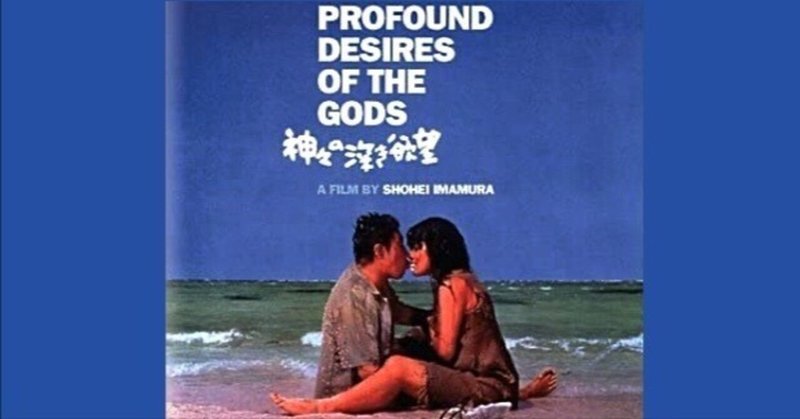

『神々の深き欲望(1968)』を観ました。

今作は今村昌平監督初のカラー作品で、モンスター級の沖縄映画でした。

沖縄を扱った映画は数あれど、ここまで沖縄という存在に正面から挑んでいる作品は、今まで見たことなかったです。

話題になったサイコロジカルホラー映画の『ミッドサマー(2019)』も今作から影響受けているとのこと。今作を寺山修二という人から描いたのが『さらば方舟(1984)』のような気すらしました。

演じるのは、島の掟を破り鎖で繋がれている三國連太郎を中心に、その息子の河原崎長一郎は少しとぼけたような存在で、その妹の沖山秀子は知的障がい。

父親はボロボロの嵐寛寿郎で、島の実力者の加藤嘉はニコニコしてるが腹黒い。

妹の松井康子は実力者の加藤嘉の妾(めかけ)で島の巫女(ノロ)でもある。

東京から来た技師の北村和夫は島の古臭い因習なんて「もっと合理的に考えろ」と平気で潰していく。当時の夢のオールスターキャストですね。

(↓以下に場面写真がいくつかありました)

『神殺し』という言葉があります。神のような存在の下で生きてた人間が、「もう神さまの言うことを聞いて生きていくのなんてイヤだ」とうことで神を殺すのでした。

宮崎 駿の『もののけ姫(1997)』は自然は豊かで奥深いのだけれども、これから人間が生きていくためにはそういうものを切り捨てて生きていかなきゃならない。だから見えないものは殺してしまい、当たり前に見えるものだけの世界で生きていくのだ。みたいな『神殺し』のお話と思います。

私の父親なんかは田舎から都会に出てきた世代なので、田舎の家には神棚もありましたが、都会の団地に住むようになって神棚は置かなくなってしまいました。これも小さな『神殺し』かもしれません。

コッポラの『地獄の黙示録(1979)』という作品が泥沼のような撮影とか言われ、撮影期間は1年数ヶ月と言われてますが、今作はそれを超える撮影期間だったようです。

沖縄のいくつかの離島(南大東島や波照間島とか)で2年間も撮影していたらしくて、監督やスタッフの人件費や演者の出演料を考えると、ちょっととんでもない事件です(予算を使い過ぎてしまい今村プロダクションは破綻寸前となった。wikiより)。

私は「台風で家の屋根が飛んでいく」と話には聞いたことがありますが、実際には見たことはなかったので、今作でのそのようなシーンを見て、「こいつら正気なのか !?」と歓喜の拍手をしてしまいました。

さて撮影はしたけれど、結局会社が破産して完成しなかったってことになると伝説話になるだけですが、今作は撮影した映像を編集して作品として完成させて、それが以下のようなことになりました。

本作はキネマ旬報ベストテン第1位にランクインされたほか、毎日映画コンクール日本映画大賞・脚本賞・助演男優賞を受賞した。

今作公開の4年後に沖縄返還(1972年)となり、沖縄はアメリカ合衆国から日本国に返還されます。

今作の公開時に、この怪物みたいな作品を受け止める人が多くいたっていうのが驚きです。返還前で沖縄が注目が集まっていたのかもしれませんが、なんだか人々が熱い時代だったのを感じます。

今作の村に住んでいた老人が居たとしたら、かつての事をこんな感じに話してくれるかもしれません。

「今ではなんもかんも小さくおさまってしまってしまったが、昔々は村はずれに神様が住んでいた。神様と言ってもそんな小綺麗な姿じゃなくて、ボロボロの家にボロボロの格好で住んでいた」

「彼ら神様には私ら人間の常識っていうもんが全く通用しない。人間なら絶対したらいけないということが、全然わからないようだった。だから兄と妹で愛しあったり、親が娘に子供を産ませたりして、そういうのを私らではあり得ないのでみなで厳しく罰したが、彼ら神様はそんなの聞いても変わらない。

それで産まれてきた子が普通でなくても、その普通でないのをそのまま受け入れるもんだから、いくらダメだと言っても話にならない。

だけどそういう神様とは、全く関わらないってこともなくて、今だったらそういう曖昧なことは許されないかもしれないが、なんだかんだバカにしたり、助言してもらったりの関係があった」

「今ではもう村はずれに神様は住んでいない。もし居たとしても今の人らでは、目障りすぎて関わらないだろうし、もしかしたら殺してしまうかもしれないなあ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?