キャリア教育よのなか科レポート⑦「しごと」

「しごと」について考える 2022/06/26

今回の参加者は9名でした。

(小学生高学年:1名、中学生:3名、高校生:1名、大学生以上:4名)

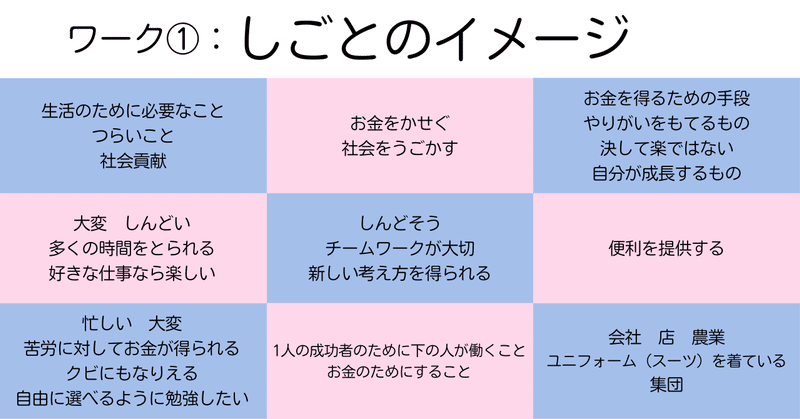

ワーク①「しごとのイメージ」

「しごと」って聞いて浮かんでくる頭の中のイメージを、そのままシートに書き出すワークです。

まず、1分間の個人ワークで自分の考えを書き出し、その後グループに分かれて2分間の意見共有を行いました。

「お金」「社会」のワードが多かったように思います。

左下の参加者の回答からは、思考の動きが見て取れます。

「忙しい・大変」だけど「苦労に対してお金が得られる」のが仕事

でも「クビにもなりえる」から「勉強したい」

イメージをそのまま書き出し、その文字を見ることで「自分はこんなことを考えていたのか」と気付くことができます。

同様に、自分の意見を他者に共有することで、他者との違い(=自分の価値観)に気付くことができる、それがよのなか科の醍醐味だと思います。

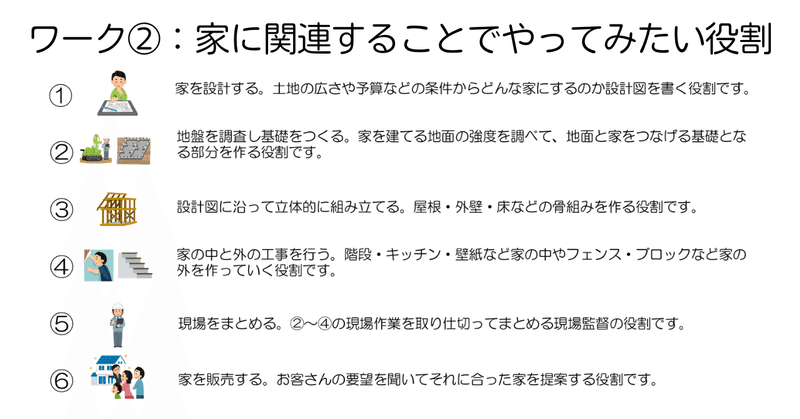

ワーク②「家に関連することでやってみたい役割」

自分は「何をやりたいか」考えるワークです。

今回は「家に関連すること」で自分のやってみたい役割を考えました。

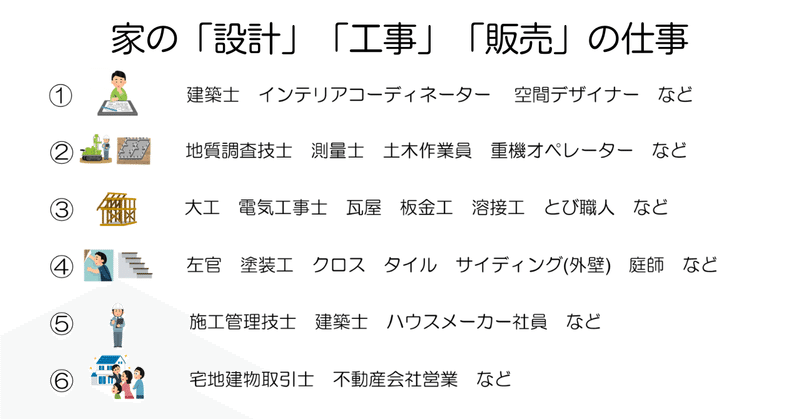

家の設計 工事 販売 の役割(6つ)の中から選択し、選んだ理由も含めて共有しました。

個人ワーク2分、グループワーク3分でした。

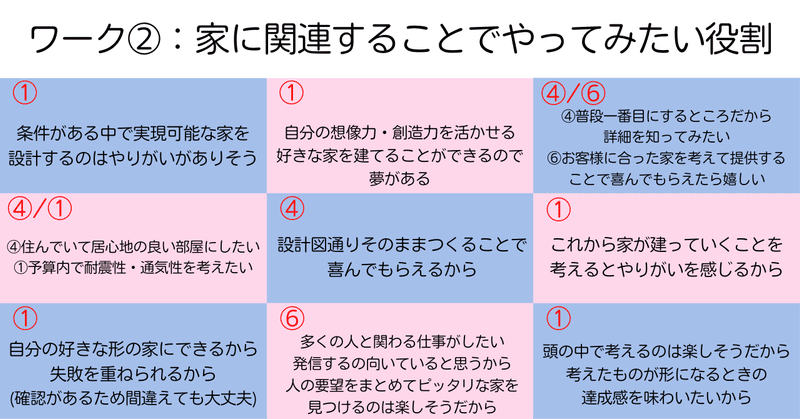

① ・・・6人 ④・・・3人 ⑥・・・2人

比較的なじみがある①④⑥の役割が選ばれていました。

なかでも「設計」を選ぶ人が多かったです。

ロボットプログラミング教室内で「オリジナルロボット」をつくっているからでしょうか。

自分の考えを表現する/創造することに関心がある様子でした。また、お金よりも「やりがい」を重視する回答がよく見られました。

実際の職業に当てはめるとこのようになります。

一部の職業ですし、家の設計から販売までの工程だけです。1つの仕事(=プロジェクト)にはたくさんの人が関わっていることを参加者に共有しました。

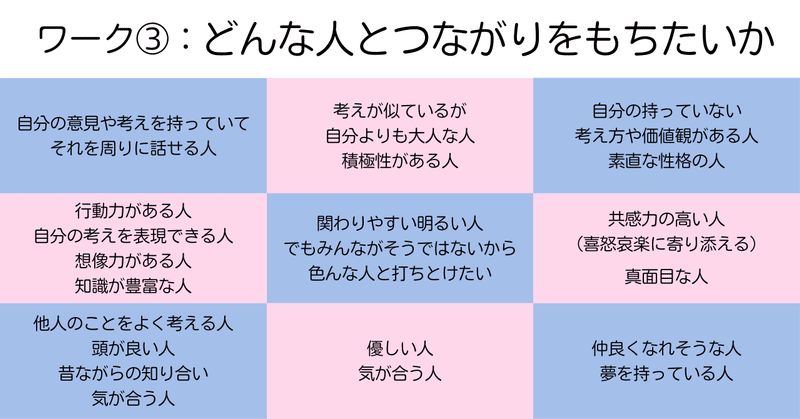

ワーク③「どんな人とつながりを持ちたいか」

「どんな人」は職業 役割ではなく、性格 雰囲気 人間性などのことです。

個人ワーク1分、グループワーク3分でした。

こちらが唸るような意見を聞けました。

というのも、各生徒がその人らしい意見だったからです。

実はこの問いは、自分がどうなりたいかを客観的に考えることができるワークです。つまり、自分の「理想の人物像」が意見として出てきます。

ワーク終了後にそのことを伝えると、参加者はハッとした様子で頷いていました。

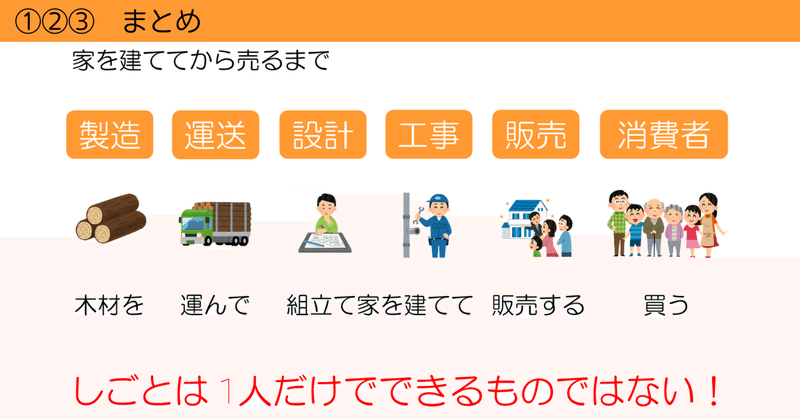

ワーク①~③のまとめです。

授業内で話したことを再現します。

まずワーク②で考えてもらった役割は、設計・工事・販売に関する役割でしたが、その前に素材の製造・運送の工程があります。

誰かが切った木材を 運んで 家を建てて 販売する。それは買う人がいないと販売できません。つまり、仕事は1人だけでできるものではない ってことです。

たった一軒であっても、家を建ててお客さんに届けるまでにはたくさんの人が関わっています。

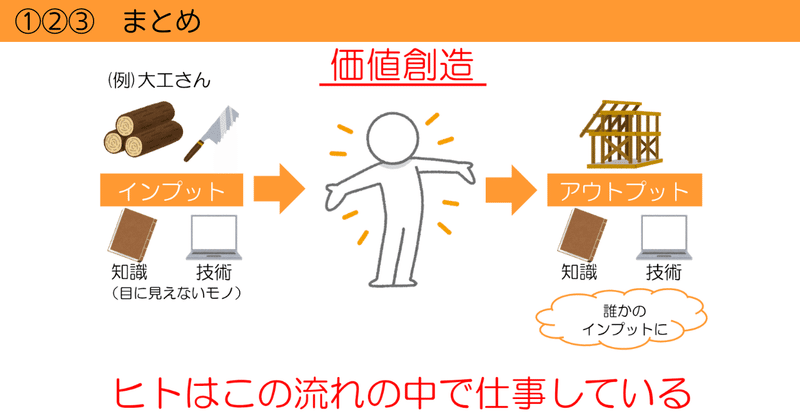

人に焦点を当ててみると、例えば大工さんは木などの素材と道具を使って組み立てることで、価値をつくっています。

人は仕事をすることで世の中に価値を創造しています。

また、大工さんの知識や技術も、誰かに伝えていくことが目には見えないけど価値をつくりだしています。

この自分に取り入れることをインプット、価値をつくることをアウトプットという言い方をしますが、このアウトプットも誰かのインプットになっていきます。

つまり、ヒトはこのインプットアウトプットの流れの中で仕事をしているってことです。

その流れの中で自分はどんな役割で価値をつくっていくか考えることが、仕事において大切なことだといわれています。

ここで前半のワークは終了。

5分間の休憩をはさみました。

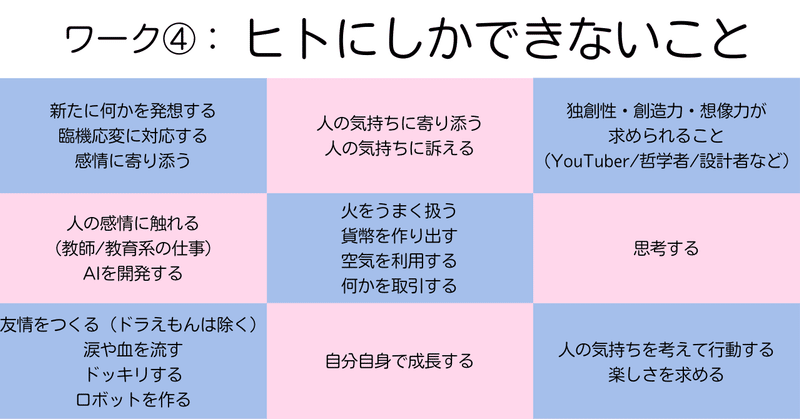

ワーク④「ヒトにしかできないこと」

インプットとアウトプットの流れの中でヒトは仕事をしていますが、仕事によってはヒトからロボットに変わってきています。

たとえば自動レジは、コンビニなどで見かける場面が増えてきました。

他にも、業務が自動化されて機械やロボットがする仕事が増えてきており、この流れは進んでいくといわれています。

そのなかでヒトにしかできないことはあるのか 考えました。

個人ワーク1分、グループワーク3分でした。

「感情/気持ちに寄り添う」や「何かを作り出す」といった意見が目立ちました。

(ドラえもんを除く)というのも良いですね(笑)

よのなか科は「頭に浮かんだイメージをそのまま言葉にしてよい時間」です。

(もちろん他者を攻撃する内容はNGです。)

「火をうまく扱う」「何かを取引する」は、ヒトの社会文化的進化を早めた理由といわれていますね。

「なるほど!」と思った参加者も多かった様子でした。

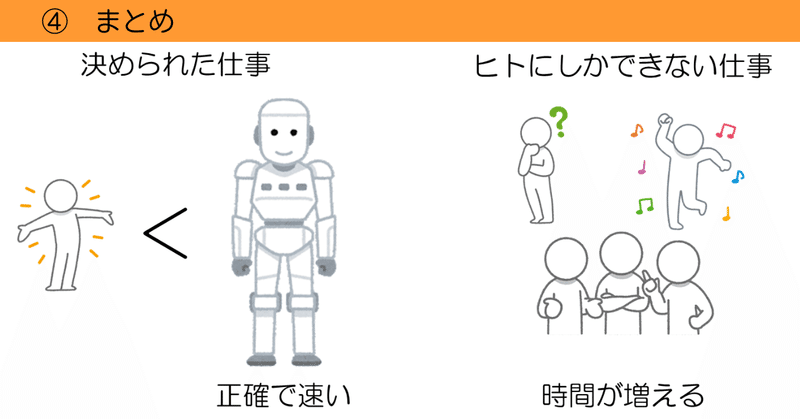

ワーク④のまとめです。

授業内で話したことを再現します。

決められたルールの中でする仕事を、正確にすること、速くすることはロボットの方が優れています。

だから、単純作業はロボットに任せて ヒトにしかできないことをする時間が増えてくると予想されています。

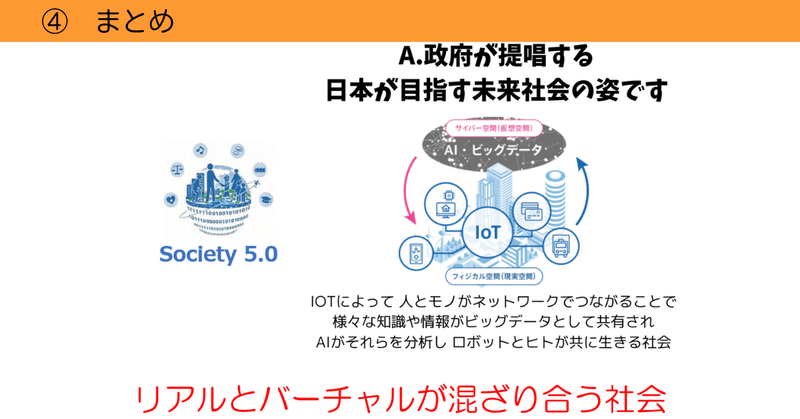

みなさん「Society 5.0」って聞いたことありますか?

テクノロジーがもっと進化して、当たり前のようにロボットと生きていく社会のことです。IoTによって人とモノがネットワークでつながることで、様々な知識や情報がビッグデータとして共有され、AIがそれらを分析し ロボットとヒトが共に生きる社会。

大まかにいうと、リアルとバーチャルが混ざり合う社会です。

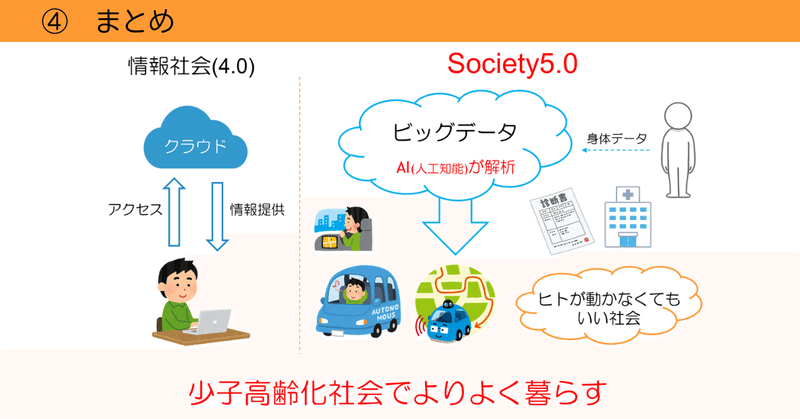

今もAIとかロボットとか聞くけど「なにが違うの?」と思う人もいると思います。現在は僕たち人間がアクセスすることで情報を提供してくれています。

それがSociety 5.0になると、ビッグデータといわれるたくさんのデータからAIが必要な情報を取り出して、提案してくれるようになります。

たとえば車で出かけるとき、いまは目的地をナビで検索して運転するけど、もう車自体がネットワークにつながっているから、行きたい場所を伝えるだけで、車が早いルートを考えて自動走行で移動してくれるなんてことができます。

医療分野は特に変わるといわれていて、1人1人のカラダのデータを常にリアルタイムで取っていて、数値に異常があれば「風邪ひいてますよ」ってAIが診断してくれて、さらに「どこどこの病院がいいよ」って提案してくれるような未来がくるといわれています。

つまり、Society 5.0になるとヒトが動かなくてもいい社会になっていくといわれていますこれを政府はなんで進めていきたいかというと、これから少子高齢化社会がますます進んでいくから、そのなかでよりよく暮らすためだといわれています。

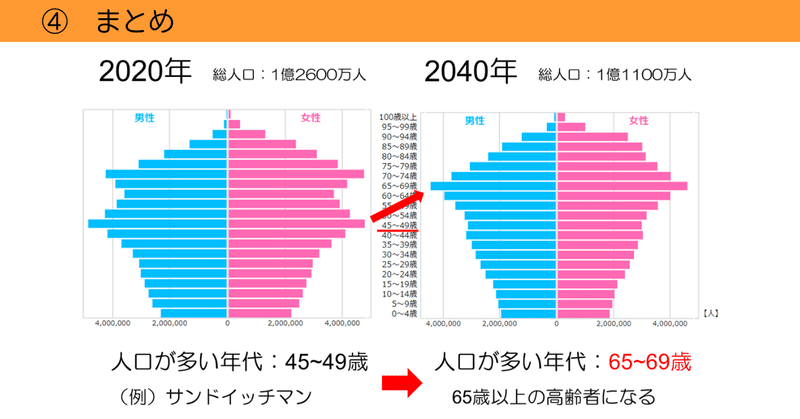

男女の年齢別に人口を表したグラフを「人口ピラミッド」といいます。

一番人口が多い年代はいま45~49歳のゾーンです。芸能人だとサンドイッチマンさんや有吉さんなど、バリバリテレビでお仕事されている方が多いです。

その世代が2040年代頃になると、65歳以上の高齢者になっていきます。

そんな未来社会でみなさんはどんなことをしていたいか。2040年に向けてどんなことをしていきたいか、理由も含めて最後のワークで考えてもらいました。

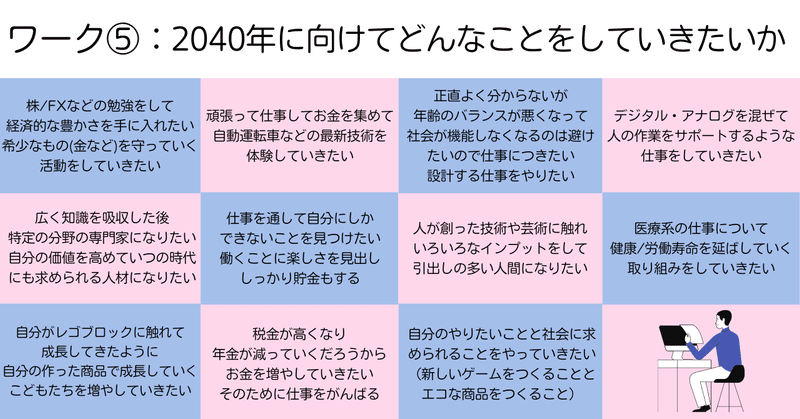

ワーク⑤「2040年に向けてどんなことをしていきたいか」

個人ワーク3分の後、1人ずつ全体共有しました。

今回も参加者の熱量をひしひしと感じました。

20年後の未来を前向きにとらえ、「社会の役に立つために色々なこと学んで知識を身につけたい!」という想いを参加者の意見から感じました。

1人ずつ発表しているとき、参加者の1人が思わず「すげぇ」と声を出したのが印象的でした。

「移りゆく社会のなかで、新しい情報を取り入れ行動していきたいという理念をみんなが持っている、それに気づきワクワクしてきた」と感想を聞かせてくれました。

最高の時間でした。

全体のまとめです。

「しごと」について考えるとき、「自分がなりたい姿」をイメージすることはとても重要です。

なぜなら、社会に出ると選択が増えるからです。

学校のように入学 卒業 はなくなり、代わりに自由が増えます。

自由な時間の中で「何をして生きていくか」自分で選択していかなければいけません。

そのなかで「自分がなりたい姿」を描いておくことで、決断しやすくなります。

具体的な目標でなくても構いません。

むしろ未来は予測できないので、ざっくりとイメージしておくだけで十分ですし、その都度変えていっても構いません。

そのために、今回のワークのような自分と向き合う時間が大切だと思っています。

次回以降のテーマは下記の通りです。

日時:テーマ

7/24(日) 10:30~12:00:「いきる」(ライフイベント編)

8/28(日) 10:30~12:00:「コミュニケーション」

9/25(日) 10:30~12:00:「おかね」(経済編)

キャリア教育「よのなか科」は、正解ではなく「納得解」をつくっていく授業です。

現代の成熟社会では、ひとつの正解を求める仕事や生活はなくなってきているといわれています。

これからの社会を生きるこどもたちには、

何かの問題に対して”自分の仮説を立てること”。

知識や経験を編集して”自分と周りが納得する答えをつくること”

これが大切だと思っています。

これまでキープオンでは、6回開催してきました。

8月「いきる」 10月「ものづくり」 12月「ことば」 1月「インターネット」 2月「いなか」 3月「アイデア」 4月「べんきょう」 5月「おかね」

受講生は、"自分の考えを言葉にする"ことに少しずつ慣れてきたように感じています。こどもたちからの「やりたい!」という声に応えるかたちで、2022年からは新カリキュラムとして、毎月開催していきます。

次回のテーマは「いきる」(ライフイベント編) です。参加募集中です!

日時:7/24(日)10:30~12:00

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?