【インタビュー】ガラス達は、新らしい世界を運んでくる。ーガラス作家・安土忠久さんのお話

ずっと好みのガラスを探していた。私はガサツな性格で線が細いとすぐに割ってしまうから、ほどよい厚みと安心感あるデザイン、わずかなゆらぎがあるガラスが欲しかった。そうして昨年、神奈川県のとあるギャラリーで出会ったのがこの「ウイスキーグラス」だった。

たしか、このギャラリーにはほかにも色々作品はあったのだけれど、このグラスだけ放つ存在感が違っていた。実際に触れて、心が震えた。使ううちにどんどんハマっていって、つくった人に会いたいと思うようになった。

それから、調べていくと色々なことがわかった。

つくっているのは安土忠久さんという方で、ご高齢だということ。

安土さんのコップは、かつて白洲正子さんが「へちかんだ(地元の方言で、ゆがんだ)グラス」と言って愛用したものだったということ。

2013年に閉店した、大坊珈琲さんも安土さんのグラスを使っていたということ。

しかし現在は、大病中だというお話も..。

「もうつくっていないかもしれないよ」と色んな人に言われ、連絡先もわからず、でも諦めきれなくて。ダメ元ですごくすごーく遠回りでコンタクトを取らせてもらった。そうしたら、会ってもらえることに。

そして、今回のインタビューが実現したのでした。

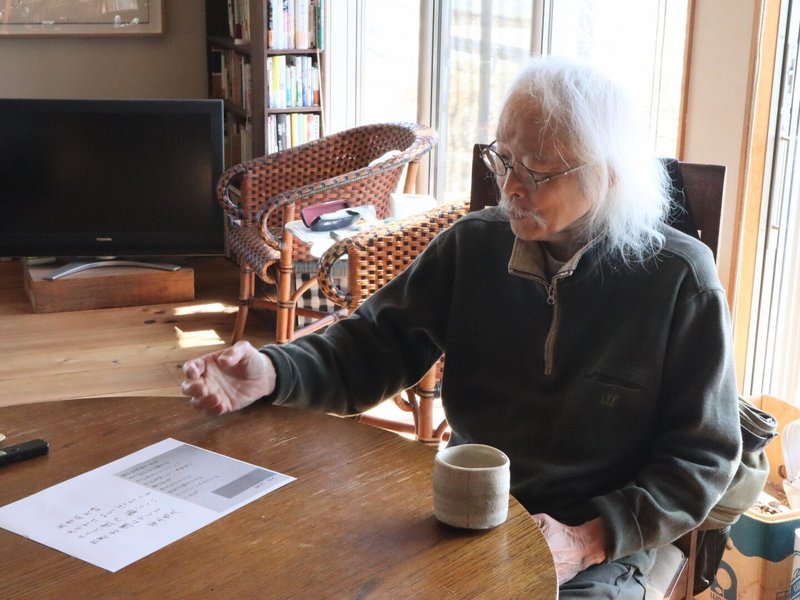

安土さんの工房兼自宅は、飛騨高山の自然豊かなところにありました。

初めてなのに、奥さまとともにあたたかく迎えてくれて、おだやかにゆっくりと、たくさんの話をしてくれました。

ガラスのこと、表現するということ、人とものの関係について..。

たっぷりお話を伺いました。

安土忠久プロフィール:

1947年 岐阜県高山市に生まれ。1973年 高山市にて農業をはじめる。

1976年 農業の傍ら、倉敷ガラスの小谷真三氏にコップの作り方を習う。 1981年 ガラス専業となり、以後各地にて個展を開催。

1993年 ニューヨーク・カルチャーセンターにてガラス二人展を開催。

1996年 デンマーク・グイエム美術館にてガラス展を開催

やり直しするな

ーインタビューをすることが決まって、安土さんのことを知りたいなと色々調べていたらこんな言葉を見つけたんです。

(安土)あぁ、これは。ぼくが書いたものですね。

毎回個展のとき、案内状にこうして言葉を書いていました。これは、一番最初に書いた古いやつですね。

ー「硝子は流体である」からはじまる言葉が、とてもいいなぁと思って。

(安土)ガラスの一番おもしろいところは、分子構造。つまり、結晶しないんですよ。水は冷えると結晶して氷になる。かたちがなくなってしまったり、個体になったりする。

しかし、ガラスは溶けて液体になっても、冷えてかたまりになっても、同じなんですよ。非結晶物質というらしくて。ここに書いてる「硝子は流体である」と、「うつわになる」の間に、それがあります。

ー陶芸は一度焼くと土はもとには戻らないですが、ガラスは失敗しても、焼き戻せばまたやり直せると聞きました。

(安土)そういうことですね。ガラスって壊して溶かせばいくらでも再生できるんです。

ーへぇ、再生できる。

(安土)溶けている状態のガラスが魅力なのか、素材としてのうつくしさが魅力なのか、かたちになって冷えたガラスが魅力なのか、人によって違う見方ができると思うんですけど、どちらも持っているわけで。そこがおもしろいなぁと。

ー安土さんがガラスをつくっていて、一番魅力だなぁと思うところはどこでしょうか?

(安土)一番はじめにすごいなぁと思ったのは、ガラスはみるみるうちにかたくなっていくと、色が変わっていくんですね。どんどん透明な、冷えたときのガラスに近づいていくんですよ。ただ冷えたといってもそのときの温度は800度くらいあるので、触るわけにはいかないんですけど。

ガラスという丸い球体が伸びたり縮んだりしながら、あるかたちになると変わらなくなる。固くなる。そうしたらまた、あぶりなおす。

しかしそういうことを繰り返しすぎてしまうと、かたちとしてのおもしろさ、力がなくなってくる。

だからここでいう「一気呵成」というのは、「やり直しするな」という意味なんですよ。

ーやり直しするな、ですか。

(安土)陶芸でも同じようなことがありますが、ある程度のスピード感でスッとやってしまわないと、かたちが崩れてしまうんです。

だから、「へちかんだグラス」も一回でかたちにしているんですよ。吹いているときにあのかたちは決まっている。るつぼ(※)のなかから取ってきて、吹いたり冷やしたりする過程で、こっちは太くしてこっちは薄くして、と。コントロールできるようになるまでは、だいぶ時間がかかりましたが。

(※)るつぼとは、ガラスを溶かす容器のこと。ガラスの原料をるつぼのなかで1,300-1,400度の高温で溶かします。その高温に耐えられるよう土や石などを原料とした陶磁器でつくられたものが主流。

ー「流体」でありながら、「一気呵成」にかたちにしなければいけない。なんだか、あらゆることに繋がってきそうなお話ですね。

意味の野原を散歩する。

(安土)自分のね、好きなかたち、ラインっていうのがあるんですよ。

ー好きな..ライン?

(安土)もともと「へちかんだグラス」は足とか腕の、人間の身体の一部。それが、インスピレーションのもとになっているんです。

(安土)または、土のなかから出てくる土器。縄文や弥生初期までの土器のかたちもすごく好きで、影響されているとは思うのですが、大概は人間の身体の一部をもとにしてつくっていますね。

ーへぇ。

(安土)で、つくっていくうちにだんだんとそういうものは消えていくんです。最初はね、「かたちのもと」がものすごく自分の近くにあって、引きずられてつくるんですけど、だんだん生々しいものが消えていく。その過程で、落ち着くところに落ち着くんですよ。ただそうなるまでには10年くらいかかりましたが。

ー「人間の身体の一部をつくる」というのは、最初からある程度決めて臨むものなのでしょうか。

(安土)決めて、というかね。自然に出てきたんですね。

ーへぇ、自然に出てきた。

(安土)やっぱりね、人間の肉体というのは、すごくバランスよくできているんです。とくに骨なんかはね。ぼく骨が大好きで、いっぱい骨を拾ったりしているんですが。

ーえ、骨を拾っている。なぜ骨が好きなのですか?

(安土)わからないです。たぶん、子どもの頃の記憶も関係していると思うんです。ぼくはこの開拓地で生まれて育った。当時は動物の骨がそこらじゅうにいっぱい転がっていたんです。鶏やヤギを飼っていて日常で見ていましたし、牛の骨もたくさん見た。あらゆる骨は、時間が経つと風化して、真っ白けになっていた。それらがきっと、自分のなかに残っていて。

でも、大事なのは「残り方」ですよね。

ー残り方?

(安土)それが「うつくしいもの」として残っていたのか。それとも、「不安にさせるもの」として残っていたのか。骨は、死の象徴ですから。ただぼくがそれを見て不安になっていたのかどうかは、あまりにも昔の話だから自分でもわからない。

(安土)ただ、ガラスを吹き始めて、有機的なかたちにすごく魅力を感じるようになって。それをね、純粋化していくと骨だったんですよ。

ー安土さんにとって骨は、「うつくしいもの」と「不安にさせるもの」。両方あったということでしょうか。

(安土)両方ありますね。どこかで必要としている自分と、拒絶している自分がいて。両方は同じ力でありながら、どっちかが強くなってどっちかが弱くなってとシーソーみたいに繰り返しながらバランスよくいつも自分のなかにあるんです。だから、不安ばっかりじゃない。これは出会ったときの心の状態が関わると思うのですが、変にどちらかに入れ込んでしまうとどこか不健康になってしまう。それを表に出して表現する人たちもいますが、そこから感動的なものは生まれない。やっぱりね、両方あるんですね。

で、その両方をどうおさめていくか。そこがおもしろいんです。

ーおさめていく..?

(安土)少し話がややこしくなりますが、なにかひとつの目標があって、それに向かって今まで培ってきた色んなものを整理してつくっていくことと、現実に起こる色々なことを自分で抽象化して、もう一つの枠のなかで新しい概念をつくり直すこと。

そこから生まれてくるものは血筋がぜんぜん違うから、つくるものがガラッと変わるんです。

そのとき出てくるものがなにかということは、受け手に強制するわけではないけれど、私はこういう表現をしたという、表現者の理由がある。知的で論理的な操作なんです。

(安土)音楽もそうです。先日、坂本龍一さんが亡くなりましたよね。彼はね、どうやったら表現として統一できるのか、両方を使い分けながらぜんぶ考えてつくっていると思うんです。そういう論理的な背景がないと、きっと音は組み立てられない。

それがね、「一気」にやってしまうということなんですよ。わぁっと勢いでやるのではなく、そこにいたるまでの逡巡みたいなものがある。

ーあぁ..。

(安土)こうやってややこしいこと考えながら同じものを30年つくるのと、ちょっと考えてつくるものとはエネルギーの厚みが全然ちがう。それがね、不思議なことにわかるんですよ。

ー今の話を聞いていて、ひとつ腑に落ちたことがあります。私、安土さんのグラスに出会ったとき「重心が下にいっているな」と思ったんです。その理由をずっと考えていたのですが、今の話を聞いてなんとなく繋がったような気がします。

(安土)あぁ、重心が下にいっている。

ーグラスの物理的な重みや厚みだけではなく、「地に足がついている」安心感を感じたといいますか。

(安土)なるほどなぁ。重心が下にいっている。初めていわれましたね。いい言葉やなぁと思って。

(安土)(少し考えて)..重心というのは、重力のことでしょ。重力は、普段ぼくらは感じないものだけれど、また別の角度から考えると「自分を抑圧するもの」とも言い換えられる。そこから自分を開放する、という新しい意味づけもできる。

ーなるほど。

(安土)こうして言葉を広げていくとおもしろいんですよ。

たとえばあるひとつの言葉や現実があって、でもすぐに答えは出ないからぼんやり頭の片隅に置いておく。色んな角度から見てバラしてみたり、置き換えてみたり。ある日なにも関係ないもの同士がくっついて、これだ!となる。

ー私も似たようなことをよくやります。いくつかのテーマがずっと自分のなかに走っていて、ある日突然ひらめきに変わることがあります。

(安土)一見似たような言葉でも、「意味の野原」がある。その野原にはいっぱい言葉が詰まっていて、それをどうやって拾ってくるかなんです。

辞書で拾ってばかりいたら自分の世界は広がらないけれど、野原を散歩するような感じで歩き回りながら言葉を拾ってくるのはたのしいことですよ。

(安土)「この言葉はうつくしいけれど、いまの自分には必要ないな」などと捨てながら、自分の都合のいい言葉を拾ったり。言葉を拾うという行為は、自分から移動しなければ拾えない、行動的なことなんです。

ー意味の野原を散歩する..かぁ。少年のようなまなざしで言葉を拾う様子が、目に浮かんでくるようですね。

自分だけの世界、新らしい世界。

ー安土さんは、ずっとグラスをつくりながら自問自答を繰り返してきたなと思うのですが、昔からその「考えるクセ」のようなものはあったのでしょうか。

(安土)考えるクセ、あったのかなぁ..。自分でも気がついたらやっていたし、それをしていないと不安定になる。

逆にガラスばっかり吹いていたら「考えない時間」が長すぎるんです。たとえば1日5時間しごとをするでしょ、次はなにをするか、手はどこに持っていくか。そんななかで色々考えていると工程を間違えたりする。「考えない時間」と「考える時間」、両方をもつことでバランスを取っているのかもしれません。

ただ、ひとつのことを延々と「考え続ける」ってものすごく大事なことだと思うんです。たとえば、人はなぜ生きているのか?問いそのものが不毛で、回答はないけれど、そのなかにいっぱい色んなものが詰まっている。みんな気づかないだけで、決して空っぽではないんです。

さらにそこから言葉を獲得しようとすることはね、純粋に知的な行為です。日常と関わらないところでつくる、自分だけの世界。

ー自分だけの世界..。それは、他人や世のなかで起こるできごととは関係なく、ということですか?

(安土)いや、関係ないわけではない。ぼくらはひとりで生きているわけではなく、社会のなかで生きていく。純粋にひとりにはなれない存在なのです。自分をかたちづくっているのは、自分の周りにいる人たち。

そこからどういったかたちで自分だけの言葉、自分だけの意味をこめて「逸脱」できるか。どんな言葉で表現すればいいか。そのときって、隣のおじさんの顔色は伺っていないんですよ。

そういう時間を日常として持たないと、現実に引きずられてしまうし、わかった上でやらないとお山の大将になっちゃう。

だから、表現というのは、自分の観念と世間の常識との間に「橋をかける」ということなんです。

ー橋をかける、ですか。いまの話ってもしかして、、この言葉につながってきますよね。

(安土)そうそう、そういうことですよ。これはいったいどこで?

ーこれも、安土さんが昔個展のときに書いた言葉だと思います。色々調べていたら出てきたのですが、最初に読んだときはガラスの話というよりも、人間の話をしているのかなぁと思いました。でも、「ひとりぼっち」と「新らしい世界」の繋がりがわからなくて..。なんだろうって考えていました。

(安土)これもね、置き換えられるのですよ。「ガラス達」は「社会」でありますし、「新らしい世界」は「自分だけの世界」になる。

ーはぁ、なるほど。

(安土)ダブルイメージで、どちらにも解釈できるようにしているんです。

結局ね、普遍性をもつということはつまらんのです。誰でもわかるものはあんまり褒められることじゃない。

ー普遍性..?

(安土)たとえば「愛」という言葉。世俗的な意味として、誰でも説明できると思うのですが、その人にとっての「愛」はその人だけにしか説明ができない。ときには、世の中の価値観からズレていくこともあり得る。

表現者は、このふたつの間に橋をかけるということなんです。これによってもうひとつ、新らしい世界をつくる。

ー「橋をかける」かぁ..。

(安土)こんなことをずっと考えながらものづくりをすることは、一種の修行みたいなものですが、そういうことをしないと分からないことがきっとあるのだと思います。

なんでものつくっているんだろう

ー安土さんに最後、聞きたいことがあります。今までの話を聞いていると、自分の考えと社会との間を行ったりきたりしながらものづくりをしていると思うのですが、なにかを生み出す以上、相手がいることなので「伝えたい」気持ちというか、そういうものはあるのでしょうか。

(安土)使う人がどう思うかは、ぼくが関知する世界じゃない。つくったものが使う人との関係をつくるので、ある意味ではぼくとは無関係です。つくった瞬間、「もの」ですよ。自分から離れてしまう。

ーあぁ、無関係。

(安土)結局、ものが存在しているということは人間と会話ができて関係ができるということなんです。この関係は日常にはない、自分だけのものですよ。

この本、いいですよ。

ー「すべての ひとに 石が ひつよう」

(安土)「自分の大事な石を一個持ちなさい」という絵本なのですが、すごくおもしろいですよ。人間以外の世界に、自分と関係をもつものを持ちなさいという。

著者:バード・ベイラー

1924年テキサス生まれ。小説家・エッセイスト。子供向け絵本も数多く手がける。ネイティヴ・アメリカンの文化・伝統を背景とした作品が多い。

ー(パラパラとめくりながら)へぇ。人がものを使ったら、「その人のもの」になるというお話..。不思議ですね。

少し話がズレるかもしれないのですが、私いま奈良に住んでいて「仏像」をよく見にいくんですよ。そのときいつも思うのが、祈りが込めらてきた仏像にはなにか、オーラのようなものがあるよなぁって。誰かが大事にした瞬間に宿るものってあるのかもしれないとぼんやり考えているんです。

(安土)あぁ、それは。なかなかすごいことだ。

ーとくにお店をはじめてから、いま安土さんが話していた「人間」と「もの」との関係についてはずっと考えています。自分の手から離れた瞬間に、ものはお客さんとの関係をつくっていくのかなぁと。

(安土)ぼくらがしあわせなのは、喋らなくてもかたちで「もの」は残ることなんです。たとえばぼくのコップを見て、みんなが色んな感想をもつ。それはもう、普遍性とはかけ離れたとことにある、自由な世界なんです。

(安土)その文脈でいうと、ぼくは「自己表現するということ」と、「自分はなにものであるか」を確認することは一緒だと思うんです。

もっと極端な言い方をすると、自己表現は、ぼくにとってはイコール「自己救済」なんです。

ーえっ、自己救済。

(安土)ものをつくるって不思議なところがあって。行き着くところは、「自己救済」だと思います。だからこそ、非常に魅力的な世界で、そこから抜け出すのは難しい。

ぼくね、病気になってからどんどん体力が落ちていくなかで「ガラスが吹けなくなったら..」とよく考えていたんですよ。もしそうなったら、座ってもできることを考えればいい。そう思って入院中はよく本を読んでいた。しかしそれだけでは飽き足らないようになって、文章を書くことにした。思いついたことをテーマもなく日記のように大学ノートに書き殴っていた。そこからおもしろそうなところだけ抜粋して、読めるような字で清書した。そのうち病院の売店にクレヨンが売ってたから買ってきて、ノートに絵を書くようになった。

..このとき思ったんです。表現するというのはぼくにとっては「ガラスがすべてじゃない」って。

ーへぇ。

(安土)こういう、手を動かしてなにかすることが少しでもあれば、人間って救われるんだなぁって。昔は女の人がよく編み物や機織りをしていた。これはたいへんな重労働だったけど、やっているときはね、「ひとり」なんですよ。手を動かしてなにかしているときだけは辛いことを忘れたりする。やっぱり救いのひとつの手段だなと思ったんです。

ー病気前と、病気後。実感として、すごく..ありそうですよね。つくれるよろこび、といいますか。

(安土)ありますね。でも入院中思ったんですよ。もし万が一死なずに生きれたら、新らしい人間になれると思っていた。でも、退院したら、あれ?ちっとも変わっていない。裏切られたなぁと思ったよ。それ気付いたとき笑ったけどね。

ーあはは。

(安土)それで退院してヨタヨタになった状態で、息子に手伝ってもらいながら工房に「電気炉」をいれたんです。万が一ガラスを吹けるようになったときに使えればいいなぁと思って。わりとすぐにできるようになって、いっときは1日置きに吹いていた。

ーすごい。再開できたのですね。

(安土)ただ、ぼくは今までね、ガラスをつくってきてずっと肩身が狭い思いをしているんですよ。このしごとはガスは使うし、電気は使うしでものすごいエネルギーを使いまくっているから。こんなにまでして、無駄遣いしているような気がしてならないです。

ーあぁ。笑

(安土)だからね、ずっと考えていますよ。『なんでものつくっているんだろう』って。こびりついて、離れないですね。

あとがき:

不思議な感覚でした。インタビュー中も、インタビューが終わってこの文章を書いているときも、ずっとじんわり汗をかいているような。眠っていながら眠れていないような。そんな感覚が、ずっとありました。

安土さんの言葉、間合い、表情。すべてがおだやかで力強かった。

話を聞きながら「これを文章にできるのだろうか」とずっと冷や汗をかいていた。

たとえば「逡巡」という言葉ひとつ取っても、安土さんが実感としてもっている「逡巡」と、私が話を聞く限りで理解し得る「逡巡」とは奥行きが違うと感じた。その間をどう埋めたらいいのものか、書きながらずっと悩んでいました。

しかし、道中でひとつの道筋が見えてきました。それは、安土さんが「橋をかける」という話をしてくれたこと。

” 自分の考えと世間との間に、橋をかける。"

橋をかけるのは自分であるけれど、その橋を渡るのは誰でもいいのかもしれない。家族や友人かもしれないし、まったく知らない人が渡ることだってありえる。その人たちがどう感じるかは、自由な世界。そこを強制せず、ほどよい余白をもたせるのが、「表現者である」ということなのかなぁ..と。

おぼろげにそのことがわかったとき、恥ずかしいけど実は涙がポロポロこぼれた。そして、決めた。安土さんが話した言葉をほぼそのまま出してみようと。それをすることで、もしかしたら私が到達できなかったところに読んでくれた人が訪れてくれるかもしれない、そう思えるようになったのです。

私は今回飛騨高山へ行って、ガラスだけではなく安土さんからたくさんの大事なものを持ち帰らせてもらった気がします。

だから私も考え続けます。

『なんでお店をやっているんだろう』って。

***

今回も長いインタビューを読んでいただきありがとうございました。

いただいた感想やコメントはすべて安土忠久さんに伝えますので、なにか感じたことなどありましたらぜひお気軽にいただけると嬉しいです。

うつわと暮らしのお店「草々」

住所:〒630-0101 奈良県生駒市高山町7782-3

営業日:木・金・土 11:00-16:00

▼インスタグラム

https://www.instagram.com/sousou_nara/

▼フェイスブック

▼金継ぎサービスはじめました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?