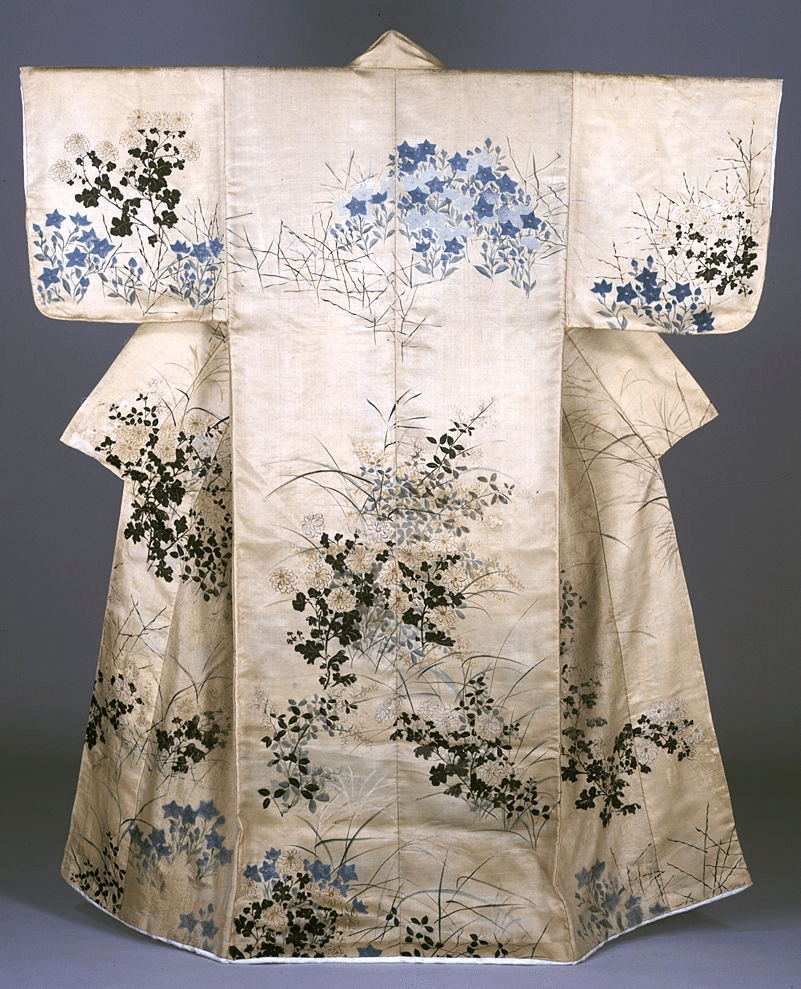

秋草文様描絵刺繍五本絽訪問着 <昭和初期>

日頃お世話になっている日本美術史学者の依田徹博士が所属する遠山記念館が所蔵する素晴らしい染織品で、実物を拝見させてもらったものをその都度紹介することにした。

遠山記念館は、日興証券の創業者である遠山元一翁が実母のために建てた昭和初期の日本建築の大傑作と言える家屋に併設された埼玉県が誇る日本屈指の美術館である。その所蔵品は日本はもちろん世界の歴史的に貴重なコレクションをはじめ、遠山記念館の館長でもあった日本を代表する染織研究家の山辺知行先生(故人)が収集した染織品も数多く収蔵されている。

今回は、遠山元一翁の長女貞子のために誂えたきものの中で、秋草文様五本絽訪問着を紹介する。

まずこの訪問着には貞子の嫁ぎ先の吉田家の家紋「剣唐花菱」が染め抜きで入っており、嫁いだ後に誂えたものと思われる。

全体の構図としては、五本絽の生地に象牙色(アイボリー)の地色で前身頃に萩・菊・桔梗・芒(すすき)で構成された文様を配し、後身頃、肩、袖は桔梗・芒・菊の文様で構成されている。

加工としては元禄時代初期(17世紀後半〜18世紀前半)に友禅染が確立される直前によく使われた「描絵(かきえ)」の表現を意識し、現代でいう「素描」の技術で描かれている。芒や菊の葉は墨書きで繊細に表現され、桔梗や菊には非常に細かい刺繍が施されている。また、墨書きした芒にも銀糸や地色と共色の刺繍を部分的に施すことで奥行きを表現している。

この構図は琳派表現であるが、恐らく尾形光琳自ら作成した意匠と言われる「白綾地秋草模様描絵小袖(冬木小袖)」をモチーフにしたものではないかと思われる。京都一のといわれた呉服商「雁金屋」の出身であった光琳が、江戸の豪商冬木家に逗留した折に、その妻女のためにその図案を描いた非常に数少ない小袖意匠といわれている。きものであるため縦構図とし、裾を重く、肩を軽くというバランスで桔梗と芒を絶妙の間をとって表現している。

恐らく遠山元一翁は夏訪問着の意匠として、それをモチーフにし、前身頃にのみ萩を加えたボリュームのある構図にしたのではないかと思われる。

この秋草文様をあえて絽の夏訪問着にしたのは、立秋(8月初旬)以降に着ることで、その着姿を目にした人が暑い夏でも秋草の涼しげな景色を想像してもらえるような思いからではないだろうか。

このきものを観ることで、ファッション性の高いきものが多く見受けられる昨今、着る人よりもその姿を目にする人に感じてもらうという、きものを通した日本人の美学に気付かされる。

*引用資料

・東京国立博物館名品コレクション

*協力

・公益財団法人 遠山記念館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?