企業に提案し承認された実際の企画書ぜんぶ見せます!ゲーム企画書の作り方解説

個人、または少人数によるゲーム制作…インディーゲームが盛り上がっております。ブラボー!

インディーゲームはこれまでも少しずつ規模を拡大してきたように思うけど、講談社ゲームクリエイターズラボや集英社ゲームクリエイターズCAMPなど、出版社が個人ゲームクリエイターの支援プロジェクトを立ち上げたことで、ますます勢いを増しているような感触。

この機会に、ゲーム制作に乗り出したり、自分の開発中のゲームを支援プロジェクトなどに応募したり…という人も出てきていることでしょう。

で。そんな時。企画書を求められることも少なくありません。

ゲーム制作者の中には、これまで仕事で企画に携わったことがあるという人も少なくないでしょう。一方で、これまで企画やゲームとは関係ない職業だったから、企画書って言われても書いたことないしな…という人もいるのではないかと思います。

今回はそんな人の参考になればと思い、ぼくが実際に企業へ提案し、通した企画書を公開し、解説を行おうと思います。

企画書って基本的に会社のもの。なので、企画に携わったことのある人であっても、結構外部に公開することは難しいケースが多いのではないかと思います。場合によっては複数の会社が絡んでいて、機密保持契約が結ばれている…なんてこともありますし。

また、企画書によっては、イラストなど、自分が権利を保有していない素材が使われていることもあります。

が、ぼくの場合は大丈夫!ぼくの会社、ぼく一人だけですし、昔から企画も絵もプログラムも音楽も自分で作っているので、少なくとも企画書に関しては、ぼく以外の人間が持っている権利なんてありません(ゲーム本編だと、外部のイラストレーターにお願いしたケースや、キャラクターボイスなど、ぼく以外の権利を持つ素材もあります)。

というわけで、せっかく公開可能な状況にあるなら、このまま企画書を腐らせるよりは公開して誰かの役に立った方がいいだろうと思った次第です。

今回公開する企画書は、2010年にソフトバンク社とKDDI社に提案し、企画承認を経てリリースした脱出ゲーム配信サイト「時限脱出ホラー・封印」のものです。

絶対に通る企画書などない!企画書はコミュニケーション

ではいよいよ企画書を…という前に、企画書の基本的な考え方について書いておきます。

というのも、企画にせよ営業テクニックみたいなものにせよ、仕事術的なものって世の中に溢れているじゃないですか。ほいでもって、「誰でも稼げる!」だとか、「これで絶対成功!」みたいなうたい文句がついていること、多いですよね。

ぼくもすべての仕事術に目を通しているわけじゃないので、言い切ることはできないのですが、少なくとも企画書に関しては、絶対に通る企画書を作るテクニックなど、存在しません。

なぜ言い切れるのかというと、企画書と言うのはコミュニケーションだからです。コミュニケーション──つまり、自分だけじゃなく、相手がいる。

これって、いってみれば恋愛のようなもの。恋愛で、絶対に相手が恋に落ちてくれるテクニックとか、ないじゃないですか。たとえば以前、「初回のデートでサイゼリヤに誘うと、相手にいい印象を残せない」的な恋愛ハックがネットで話題になっていましたが、初回のデートがサイゼリヤだったとしても気にしないって人、結構います。価値観って人それぞれなんで、絶対のテクニックなんてあるわけないんですよ。

もちろん、清潔感があった方がいいだとか、誠実であった方がいいだとか、最低限満たすべき部分ってのはあると思う。でも、清潔感があって、誠実なら絶対恋愛が成功するってわけではないですよね。

この、最低限満たす部分はあるが、絶対の必勝法は存在しないという点については、企画も同様。なので、この記事に絶対の必勝法を期待している人は、ここで読むのをやめた方がよいでしょう。別に読んでもいいけど、期待外れな結果に終わると思います。

ガラケー時代の文化!通信キャリア公式サイトとは何?

さて「時限脱出ホラー・封印」なのですが、フィーチャーフォン(=ガラケー)向けの通信キャリア公式サイトとして企画しました。

スマートフォン(スマホ)が主流の今、「通信キャリア公式サイトって何?」という人も多いことでしょう。今回の企画書の説明に必要なので説明しておきます。

スマートフォンを使っていると、AppleのApp Storeや、GooglePlayなど、アプリストアも使っていると思います。使わないとゲームアプリをダウンロードできないもんね!

ガラケーにおけるアプリストア的存在に、通信キャリア公式メニューというのがあったんです。このメニューにアクセスすると、ゲームだとか、待ち受け画像だとか、着メロだとか、占いだとか…まあそういう、ガラケー向けのコンテンツが楽しめたんですな。

通信キャリア公式メニューという名の通り、このメニューを運営しているのはNTTドコモやソフトバンク、KDDI(AU)といった通信キャリア。しかし、ゲームやら待ち受け画像やらといったコンテンツを運営しているのは、外部の企業。

もちろん、外部の企業が自由にコンテンツを運営できるわけではなく、提供したいコンテンツについて企画書を提出し、通信キャリアからの承認を得なければなりません。

当時、通信キャリアへの企画提案を行っていた人なら知っていると思いますが、この企画承認が一苦労。

現在、スマホアプリに関してApple社も審査を行っており、Apple社の定めるガイドラインを満たさないと、リジェクト(拒絶)されます。場合によっては何度も何度もリジェクトされることでしょう。

しかし、通信キャリアの審査よりはゆるいと感じます。というのも、通信キャリアの要望をしっかり企画に反映しないと承認してもらえなかったんですな。ガイドラインじゃないです。要望です。「この企画はこういう風に変更できないか?」「もっとこういう要素も用意してほしい」などといった要望を反映させる必要があるのです。

このため、企画立ち上げから企画承認まで数か月は当たり前。場合によっては1年以上かかるということすらありました。

ビジネス的には、コンテンツは月額制で提供されていました。今でいうところのサブスクですな。ゲームにせよ待ち受け画像にせよ、おおむね月額150円~300円くらいで提供されるというのが相場。

この利用料金は、通信キャリアが電話料金と一緒に回収します。通信キャリアによって数%の差はあるのですが、概ね90%がコンテンツ提供企業の取り分。10%が通信キャリアの取り分でした。取り分だけ考えると、AppleやGoogleより太っ腹。

2021年現在は、携帯電話ユーザーが使用するスマートフォンと通信キャリアには関係がありません。iPhoneを使っていたら、NTTドコモと契約しないとダメ…ということはなく、ソフトバンクだろうとKDDIだろうと、もっと言えば楽天モバイルだろうとUQだろうと、ユーザーはどこと契約したってOK。

けど、ガラケーの時代はそうではありませんでした。というのも、NTTドコモやソフトバンク、KDDI(AU)という通信キャリアが、自社専用携帯電話を開発、販売していたから。

このため、必然的にNTTドコモのガラケーを使っている場合、ユーザーはNTTドコモが提供する通信キャリア公式メニューを使うことになります。

要するに、NTTドコモへコンテンツを提供すれば、NTTドコモの契約者全員が流れ込んでくるわけですよ。選択肢ないから。企画承認に苦労すると書いたけど、苦労した分のメリットは大いにあったんですな。

ところで、スマホアプリという言葉が示す通り、スマホではアプリという形でコンテンツが提供されています。ガラケーでもアプリというのは存在していたのですが、基本はWEBサイト形式での提供でした。

なもんで、通信キャリア公式メニューへ提供していたコンテンツのことを、通信キャリア公式サイト──略して公式サイトと呼んでいました。

はい。で今回お見せする「時限脱出ホラー・封印」は、この公式サイトとして、ソフトバンクとKDDIに提案したものなわけです。

それでは、長かったですが、いよいよ企画書に入りましょう。

「時限脱出ホラー・封印」企画書

まずは表紙から。作成日だとか提供会社名といった、記載する項目は、通信キャリアから定められています。なもんで、担当部署とか書いてあるんですな。プロダクト事業部といっても、うちの会社ぼく一人ですからね。

まあ、ウソは書いてません。うちの会社はぼく一人しかいないし、ぼくが社長なので、ぼくが「うちの会社にはプロダクト事業部がある!」と言い切れば、あるんです。

続いて目次です。

通信キャリア公式サイトの企画書では、WEBサイト内の全リンク遷移を記載するのが必須でした。このため、企画書はかなりのボリュームになります。

とはいえ、まだ脱出ゲームなので50ページ以内に収まっています。ぼく自身の会社ではなく、以前就職していた会社でプランナーとして作ったECサイトの企画書では、100ページを超えていました。

ちなみに、企画書はどれくらいのボリュームがよいのか?気になる人も多いと思います。この答えは、相手による。

多分、一般的には企画書はページ数が少ない方がよいと思います。企画の中身を把握するためのものなので、すぐ読めて理解できた方がいい。

ただ、企画そのもののボリュームが大きい場合、無理に少ないページでまとめようとすると、小さい文字が大量に並ぶことに…。読みにくいことこの上なし!

また、文化によってはページ数の多い方が評価されるということもあります。といってもこの場合、企画書を「全体をまとめた概要部分(サマリー)」と、「裏付け用のデータ(エビデンス)」に分割するという形式になるようです。で、「裏付け用のデータ(エビデンス)」部分を非常に大量に用意するんですな。ある種パフォーマンス的な部分があるのでしょう。

最終的な答えとしては、相手の求めるページ数を把握するしかありません。

先に、企画書は自分と相手、2者のコミュニケーションだと書きましたが、企画書のページ数についても、相手が求める内容に従った方がいいでしょう。

実際、企業によってスピード重視で手書きの企画書を評価する会社、読みやすさ・わかりやすさを重視する会社、書式に従うことを要求する会社…などさまざまでした。

ターゲットユーザーとコンセプトのページです。

基本的に企画書には、ターゲットユーザーとコンセプトを記載するのが一般的です。で、ここのポイントは、ターゲットユーザーとコンセプトが「誰に何を与えるのか」という関係で、ちゃんと繋がっていることかなと思います。

企画書に慣れていないと、「とりあえずコンセプトは思いついた!でも、ターゲットユーザーって誰なんだろう…」って悩んで、結局思いつかずに、「とりあえず20代男女とか書いておけ!」なーんていうパターンに陥りがち。

でも、企画書を見る側からすると、ターゲットユーザーとコンセプトがズレていると、それだけで、「売れるという理屈」が崩れることになります。

ようするに、ターゲットユーザーとコンセプトって、『「喉が渇いて、今すぐ水分補給したい人(ターゲットユーザー)」に「即座に水分補給出来て乾きも癒える冷えたポカリスエット(コンセプト)」を売ったら儲かりますし、喜ばれますよね?』というメッセージなわけです。

なので、「本当にそんなターゲットユーザー、いるの?」だとか、「そのコンセプト、本当にターゲットユーザーが欲しがる?」という疑念を抱かれると、もうそこで終わり。それ以降のページすべてが疑いの目で見られることになっちゃうので。

なお、コンセプトに関しては、相手によって切り口を変える必要があります。

企画書を見る相手って、ゲームの場合だと、自社の上司、自社の経営陣、開発費を出し販売してくれるパブリッシャー、任天堂やソニーなどのプラットフォーマー…などという形で、立場が異なっています。

インディーゲームの場合、ここに制作スタッフも加わることでしょう。

で。立場が違えば、心に響くポイントも変わります。自分の会社には自分の会社の事業戦略があるでしょう。「対戦型ゲームを中心にリリースしていく!」という事業戦略を持っているなら、それに合うコンセプトの方が響きます。

また、パブリッシャーにしても自社にしても、開発費を出す立場なら、ゲームがおもしろいかどうかのみならず、売れないリスクとコストという観点も重要になってくるでしょう。

上記の立場でいうなら、通信キャリア公式メニューを運営しているソフトバンクやKDDIは、任天堂やソニー、現在のAppleやGoogleのようなプラットフォーマ―です。

プラットフォーマーは基本的に、プラットフォームとなるハード(=ゲーム機)やソフト(Steamなど)を売ってユーザーコミュニティを活性化させるという目的を持っています。

当時であれば、通信キャリアであるソフトバンクやKDDIは、ガラケーを多くの人に売りたい。日本にいる人間すべてがお客さんといえるでしょう。

日本にいる人間すべてがお客さん──ということは、どういうことか?老若男女に響く、スーパーマリオのようなコンテンツが喜ばれるのか…というと、そうではありません。

あらゆる属性のお客さんを、何か単独のコンセプトで満足させることは不可能です。

なので、ゲームもあるし、音楽もあるし、待ち受け画像もあるし、占いもある。ファンタジーもあればサスペンスもあるし、恋愛モノもあればホラーもある…といった風に、あらゆるジャンルを取り揃える形になります。

そうなると、他と違うコンセプト──差別化されたコンセプトが喜ばれるわけです。

「時限脱出ホラー・封印」のコンセプトは、タイトルに「時限」とある通り、タイムリミットを用意した点にあります。当時、他サイトでは脱出ゲームにタイムリミットを持たせたものがありませんでした。

霊が迫ってくるとか、天井が落ちてくるとか、死が迫りくる中で何かをしなきゃいけない…ってのがホラーにおける怖いポイントのひとつ。なので、ぼくが得意とするホラージャンルとの親和性も高い。

なので、企画した当初、悪くないコンセプトだと思っていた…のですが、KDDIさんからNGをいただきました。

いわく、「脱出サイトは他にもたくさんある。同じようなものではなく、違う形にしてほしい」とのこと。

KDDIさんからの指摘を受けて、この「差別化」のページを追加しました。

企画と企画書は違います。企画書がNGを受けたとしても、即座に「企画が悪い」ということにはなりません。企画書の書き方がわかりにくく、企画がこちらの意図通りに伝わっていない場合もあるのです。

もちろん企画がNGという場合もあるのですが、この時は伝え方の問題だろうと考え、タイムリミット要素が、脱出ゲームにどんな変化をもたらすか、手厚く説明することにしました。

タイムリミットがあると、まず焦りが生まれ、恐怖感を刺激できます。と同時に、攻略難易度がアップします。ただ、いたずらに難しくしてもしょうがないので、原則、アイテムを全て入手し、その使い方が分かった上でカウントダウンするようにしました。

また、タイムリミットがあることで、どれだけ短い秒数でクリアするか?というタイムアタックの遊びが生まれます。

タイムアタックという遊び方を発展させ、一定秒数以下でクリアできたら実績としてバッジが手に入るということも用意しました。この辺りは当時、XBOX360で実装されていたので、パク…じゃなかった、参考にしたわけです。

このページを追加したことで、無事KDDIの審査を通過することができました。

他サイトとの比較表です。

これも差別化を説明するためのページですね。価格や機能などをすべて比較し、この企画が他のサービスでは代用できないことをアピール。

コンセプトや差別化のページというのは、どうしても伝え方が主観的になってしまいます。しかし、比較表にすることで客観的に伝えられるというのがポイントでしょう。

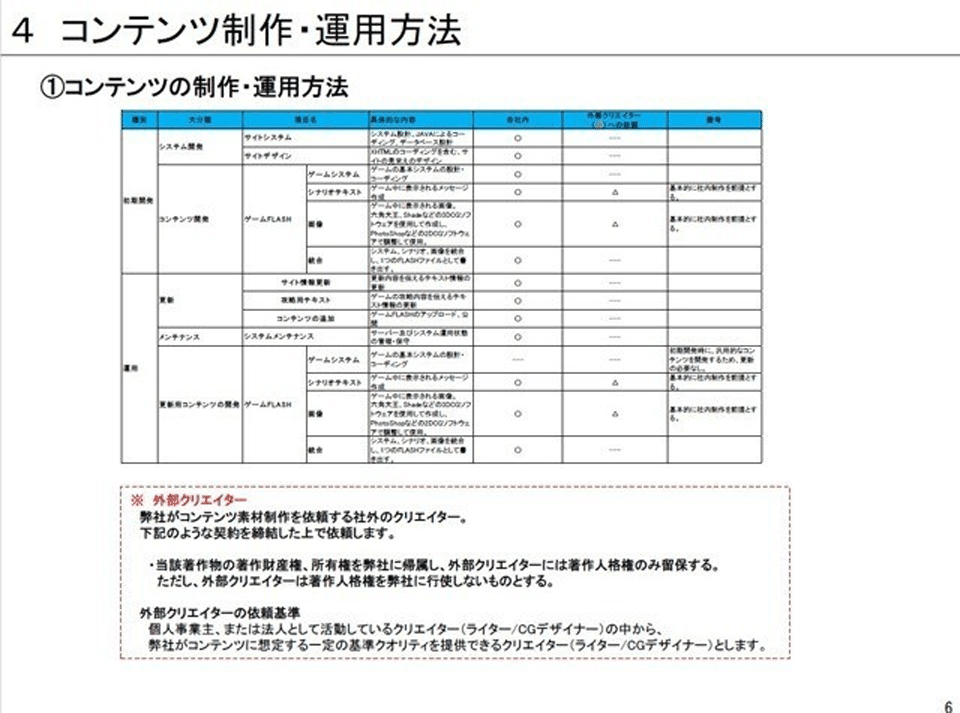

コンテンツ制作や運用方法について説明したページです。

通信キャリアであるソフトバンクやKDDIは、ガラケーを多くの人に売りたい。日本にいる人間すべてがお客さん。だから、差別化を重視すると書きました。

でも、重視するのはそれだけではありません。日本にいる人間すべてがお客さんということは、公共機関に近い存在ということでもあります。となると、コンテンツの表現やユーザーサポートといった部分も、当然重視されるわけです。

今でいうところのコンプライアンスというヤツですな。

企画書を見ると、ものすごくマトモなことを書いていますが、この辺は、NHKがどこまで許容しているのか、出版社がどこまで許容しているのかといったガイドラインを調べて、参考にしました。

こうやって表現サイドから具体的にガイドラインを明らかにすると、どこまでがOKでどこまでがNGなのか、NGな場合にどの部分の表現をどこまで緩和すればいいのか…といった具体的な話ができるのがメリット。

ちなみに、利用者が増えて、一人では回せなくなったら外部クリエイターを使おうと思っていました。なので、運用体制には外部クリエイターの文字が。でも実際には一人で全部作っていました。

この辺は特に突っ込みなく、何も触れられることなく承認されちゃいました。

リリース後のプロモーション予定について。あくまで予定なので、ざっくりとした表現でOK。

ただ、一応、この時点で広告系の会社にいたため、広告費を突っ込んだら相場としてどこまでお客さんを獲得できるか、現実的な数字を記載しています。

とはいえ、結局想定ほど上手くはいかなかったんですが…。まあ、そういうこともあるさ!

サイトのコーナー構成。どのコーナーが初期リリース時点でどれだけの規模を持ち、リリース後どんな頻度で、どれだけのボリュームを更新していくのか、細かく記載しています。

脱出ゲームの更新頻度は月二回、新作を公開するというスパン。リリース当初用意していたゲーム数は10本。

これは当然、自分一人で継続していけるという計算で作っています。

この計算が崩れると更新できない事態になるので、企画書作成の時点で既にゲームの制作はシナリオ数本分完了しており、現実的にこのスケジュールで進行できることが分かった上での内容になっています。

企画書に対するツッコミで「本当にそんなこと、実現できるの?」ってよくあるんじゃないかと思うです。

もちろん、規模によっては企画書制作前に実現可能性を確かめるのが難しい場合もあるけど、可能であればサンプル版を作っておくことで、こうしたツッコミを回避できるかなと思います。

ゲームの操作方法と画面説明ページですね。FLASH LITE1.1なんて名称が懐かしいぜ。フゥッ!

パッと見て特徴的なのは、ボタンがあることではないでしょうか。ガラケーはタッチパネルじゃないのでボタン操作。

テンキーのボタンを使って矢印カーソルを動かし、決定ボタンで探索やアイテム使用。アイテムの選択は#ボタンと*ボタンで行います。

タップとスワイプでプレイできる最近の脱出ゲームからすると、地獄のような操作性の悪さだったと思います…。まあ当時はこれが主流だったので、しょうがないんだけど。

ところで、ゲームの進行的には、アイテムをどう使うかを模索する「謎解き」部分はゆったりと。アイテムの使い方が分かり、手早く使うだけ…となったらカウントダウン開始──という形で考えていたのですが、中には「謎解き」部分すらカウントダウンに含む……という極悪シナリオもありました。

たくさんシナリオ用意したからなぁ…。

サイト内で使用されている画像サンプル。女性の死体の方は3DCG。男性の顔の方は若かりしぼくの顔を加工しています。

本作、ホラーということもあって心霊写真という要素を持たせていました。ポラロイドカメラというアイテムをはじめから持っていて、1ゲームあたり3回、撮影ができるんです。で、使用した場所によっては心霊写真が撮れる場合があるという要素。タイムリミットがある中でいろいろあるゲームなので、こういう要素があることでより焦って怖く感じられるだろうと思って用意しました。

企画書的には、実際のゲーム中の画像を用意することで、どんな雰囲気の作品なのか、先に示した運用体制やガイドラインが、実際に間違っていないものなのかどうかを証明する狙いがあるページです。

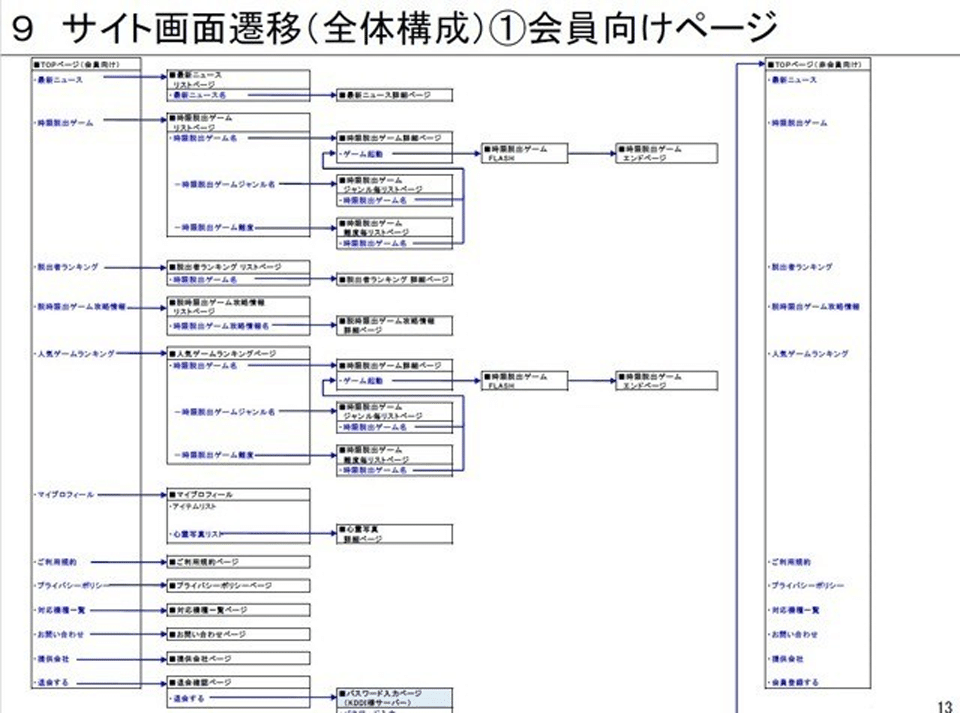

サイト全体の画面がどの用に繋がっているかという遷移図です。当時、通信キャリア公式サイトを作る会社では、自分が知る限りこの企画書を仕様書としても使っていました。

この図では簡略化していますが、ここからこの繋がりについて、スクリーンショットを使って説明するページが続きます。それを見てもらうと、どのページのどのリンクがどこに繋がっていて、リンクをクリックしたときにプログラム的にどんな処理が走るのかも書かれています。

もちろん、実際にプログラムする際には、どんなパラメーターを用意するのかなど、より具体的な仕様を決める必要があるでしょう。ただ、ぼくが仕事をしていた会社では、そうした詳細な仕様については、システムエンジニア側で仕様書を作るという慣習だったのです。

この「時限脱出ホラー・封印」については、ぼくがプログラムを作っていますので、この企画書とは別に、ぼくが仕様書を用意しました。

…といっても、作るの自分ですから、データベースの設計仕様や、パラメータの意味が書かれたリストがあるくらいですが。

これが詳細な画面遷移です。ページ上部のナンバリングが間違っているのはご愛敬。

画面は、実際のWEBサイトと変わりないんじゃない?ってくらい作り込まれていますが、これは企画書を作る時点で、HTMLによるモックを用意しているためです。

携帯電話ショップに置かれている、電源が入らない携帯電話のサンプル模型のこともモックといいますが、このモックも似たような意味です。要するに、プログラム的には動作しないが、完成版同様の見た目を持ったバージョンのことですね。

プログラム的には動かないんですが、HTMLなのでリンクは動作します。なので、どの画面とどの画面が繋がっているのかはこの時点でもわかります。

企画時点でこのモックがあると、企画通過後、エンジニアチームもすぐに作業に取り掛かれるという点がメリット。また、どの画面がどこと繋がっているのか確認できるという点も、開発中のミスを減らすのに役立ちます。

まあ、繰り返しになりますが「時限脱出ホラー・封印」は自分一人でプログラム作っているので、チームで制作する時ほど、開発時のメリットがあるわけではないのですが…。

参考事例のひとつとしてお役立てください

最初に書いた通り、企画書に関しては、絶対に通る企画書を作るテクニックなど、存在しません。

なので、この企画書もあくまで沢山ある企画書の書き方のひとつに過ぎません。そういう意味で、企画書の書式そのものを参考にするのはあまり意味がないでしょう。

けど、当時の状況と、ぼくが作りたかった方向性、通信キャリアのツッコミと、ぼくが行った対応とを、企画書本体と併せてみてもらうことで、どういう考え方が有効なのかという参考にはなるのではないかと思います。

インディーゲームを制作していて企画書が必要になった…という際に見てもらえると、よいのではないでしょうか。

時限脱出ホラー・封印はこちらでプレイできます

この企画書に書かれている「時限脱出ホラー・封印」は、ガラケー向けの脱出ゲームだったこともあり、現在は提供していません。

しかし、スマートフォン向けにリメイクしたバージョンを、私のWEBサイト、「Wuah」で公開していますので、実際にはどんな形に仕上がったのか、参考にしたい人は是非プレイしてみてください。

ホラーゲームマガジン Wuah![ワー] https://wuah.net/

現在制作中の「ドリフター・ビザール」もよろしくね!

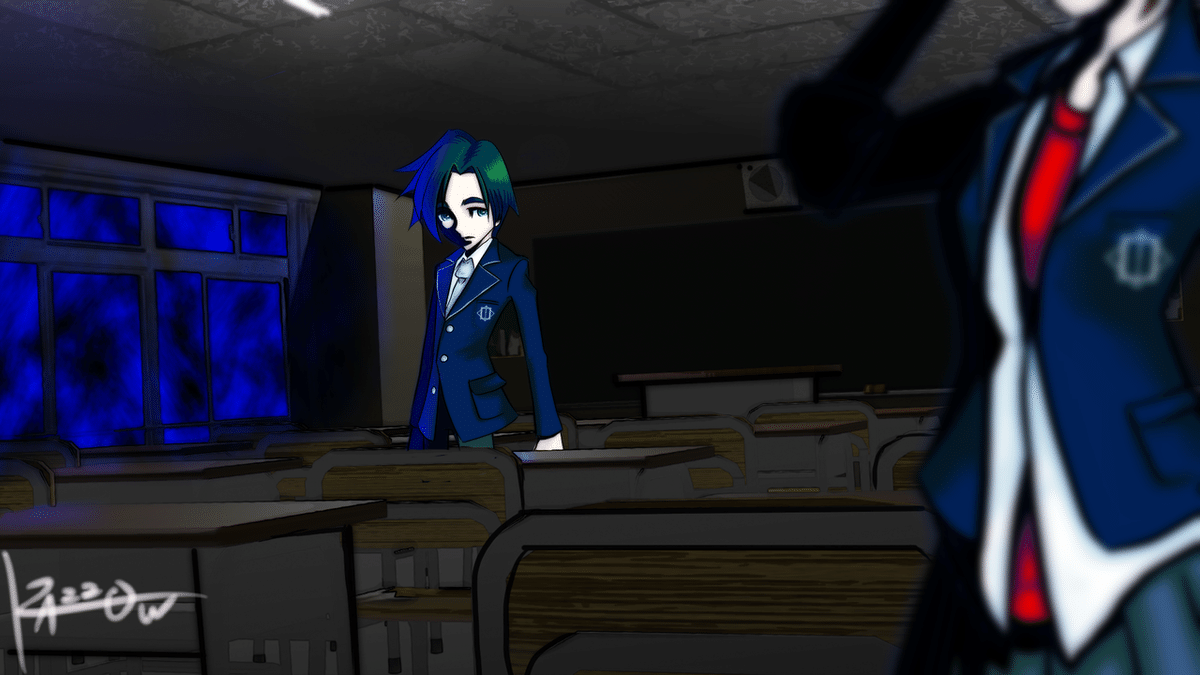

ちなみに現在は、「ドリフター・ビザール」というインディーゲームを制作中。クトゥルフ神話と、学園モノを融合させたホラーRPGです。

進捗について毎週noteで更新しているので、こちらもよかったら見てください!

この記事が参加している募集

いただいたサポートは、ゲームの制作資金やプロモーション資金として使わせていただきます。 資金を応援いただくことで製作時間をかけられるようになり、より練り込んだおもしろいゲームを提供できるようになります!