プリンタの進化

マイコンが箱に入ってパソコンとして売られ始めた頃、ディスプレイの表示能力はテレビ向けのディスプレイを使いまわしていたこともあり、横方向は32~40文字、縦方向は20~25行といったところでした。この画面だけでは情報があまりに少ないですし、結果を保存するには内容を印字する装置、つまりプリンタが必須でした。

とはいえ、プリンタというのはなかなか高度なハードウェアで、まさか大型機向けのラインプリンタを手に入れることは出来ませんし(それに明らかにオーバースペックです)、手頃な装置がありませんでした。

プリンター

よく使われたのはレジ向けの感熱プリンタで、専用の用紙が必要なもののインクリボンが不要で、比較的安価だったこともあり、部品を手に入れて自分でインターフェースを作って接続していました。幅がレシートの幅なので頑張っても1行に20~32文字程度しか文字を並べられなかったのですし、印字した紙も時間が経つと字が薄くなって読みにくくなるという難点がありましたが、背に腹は変えられません。色が青く出るのと、紙が銀色のものがありましたね。

他にはアメリカでよく使われていたのはタイプライターを改造したような活字プリンタで、実際、タイプライターのキーの部分に謎の装置を被せるようなものも売られていました(コンピュータからの指示で、該当するキーが実際に押されるのです)。印字品質は抜群なのですが、カナタイプライターがあまり普及していなかったこともあり、日本で見かけることは殆どありませんでした。

ある程度、パソコンが売れるようになると当然、メーカーもプリンタを商品ラインナップに加えてきます。最初はドットインパクトプリンタと呼ばれる、小さなピンが縦方向に8つほど並んでいるヘッドが左右に移動して布製のインクリボンの上から紙に文字を打つものです。高速でピンが紙を叩くので、独特のキーンという騒音が特徴でした。紙を縦方向に送るのは大型機で使われていたような両端に穴の空いている専用の用紙で、パソコン向けには横幅が10インチの用紙に1行80文字で印字できるものが、良く使われました。

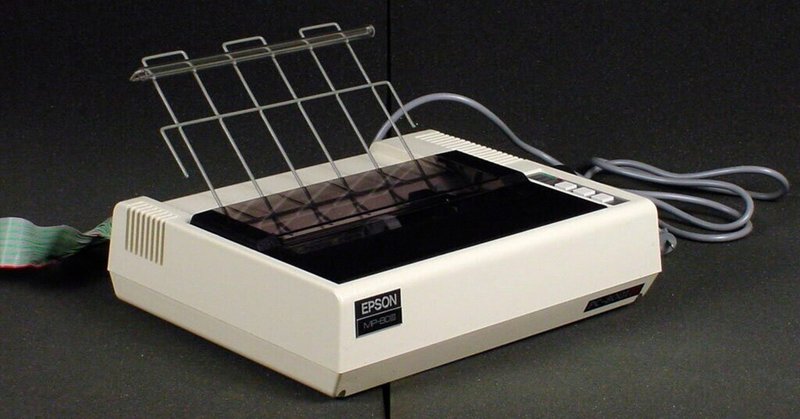

1980年10月 パーソナルコンピュータ用プリンタ「MP-80」

ドットインパクトプリンタの優れたところは、印字した内容が時間が経ってもほとんど変わらないことと、カーボン紙を挟んだり、専用のカーボン紙を使うことで、一度に複数の用紙に印字できることでした。両端の送りのための穴の部分はミシン目があって、印字後に切り離すことも出来るようになっていたので、そのまま書類として使うにも便利でした。ドットインパクトプリンタは比較的大きくて、騒音も出るのですが、この目的のためにオフィスでは、使われ続けていて、用途によっては今でも現役です。

家庭向けにパソコンが売れ始めると、ドットインパクトプリンタは、やや大きいのと、何せ騒音が出るので、インクリボンが熱で溶けることで印字できる熱転写プリンタがよく使われるようになりました。見た目はタイプライターでも使われるようなフィルム状のリボンを使い、印字した部分はインクが紙に移ってリボンの方は透明になってしまうので、普通は1度しか使えません。ですからランニングコストの点ではドットインパクトに及ばないのですが、そもそも家庭向けなので、プリンタ自身のコストの方が響きます。都合の良いのは、感熱紙と呼ばれる紙自身が熱によって発色するレジと同じような専用紙を使うと、同じ装置でインクリボンなしで使えるものもありました。まあ感熱紙の方が安価なことも多かったのですが、時間が経つと薄くなってくるのはどうにもなりませんでした。

ドットインパクトも熱転写もヘッドに並べるピンの数が8つ程度だったので、英数字以外はカタカナ程度までしか印字することは出来ませんでした。パソコンとの接続はパラレルインターフェースを使うものが殆どで、パソコンから文字コードを送ることで、プリンタがコードから自前のフォントデータを展開して印字していました。このためグラフィック画面などをプリンタに送ることは出来ない仕組みでした。

プリンタでグラフィックを出せないことから、アスキーアートと呼ばれるようなテクニックが発展していったんですよね。大型機も同じだったので学校などでプログラミングを覚える時は、アスキーアートのような形で好きなイメージを印刷する演習は、必ずやっていたようです。

グラフを紙に出したいときには、プロッタと呼ばれるペンが前後左右に動いて線を描いていく装置が使われていました。その後、自由なドットをパソコンから送れるようになり、グラフィック画面をそのまま印刷することも出来るようにもなりました。最初は漢字を出す時は、この方法だったのですが、これだとかなり遅いのでプリンタ側にも漢字フォントを持つようになりました。印字する色も黒のみだったのが、カラーも出せるようになったあたりで、インクジェットという新しい方式が登場し、コピー機と同じ仕組みのプリンタも使われるようになって今に至ります。

今でこそ、画面の中だけで用事が済むことも増えたのですが、20世紀の間は、画面はあくまで仮のもので、最終的に紙に出すことが必要なことが殆どで、画面と紙の2つの出力をプログラムで作らないとならず、何かと大変でした。大きさも違いますしフォントも同じにならないことが普通でした。場合によれば文字コードや文字セットも同じにはなっていませんでしたし。この2つの装置の違いに振り回されていたのは、プログラムを書く人だけではなかったと思います。

ヘッダ画像は、以下のものを使わせていただきました。

https://americanhistory.si.edu/collections/nmah_687275

利用規約:https://www.si.edu/termsofuse/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?