A.ドヴォルザークについて 6 弦楽セレナード第1楽章編

ただいま弦楽セレナード楽曲解説中ですが、本日は1楽章。

第1楽章は三部形式ですが、ちょっと構造を見ていきましょう。

第1部 1〜30小節 E-dur

第2部 30〜53小節 G-dur

第3部 54〜85小節 E-dur

気持ちいくらいの三部形式・・・。第1部と第3部は小節数もほぼ同じ。

前回お伝えしたように、この曲の最大の特徴、それは、カノンです。第1楽章でもスタートからセカンドヴァイオリンとチェロによるカノンが展開されてスタートです。そして曲調は滑らかな優雅なメロディでありますが、第2部は付点8分音符とと16分音符によるリズミックな曲調で対比されています。また、ここで注目なのが調性。E-durからG-durに移行しております。これはまさに短三度転調です。

意味不明な言葉が出てきました。その前に調性の近親調についてお話ししておきましょう。漢字の通り近い調ということで、その音階で使う音が似ている、または近い調を近親調と言います。

まずE-dur(ホ長調)を基準に考えましょう。

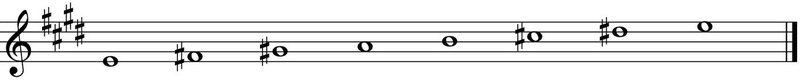

E-dur(ホ長調)

まずは代表的なもので属調と下属調というものがあります。属調は完全五度上の調性で、H-dur(ロ長調)。下属調は下に完全五度の調なのでA-dur(イ長調)になります。

H-dur(ロ長調)

A-dur(イ長調)

赤の三角のところが音が違いますね。やはり近い。音は一つだけ違うようです。

そして次に平行調というのがあります。これは付いている臨時記号の数が同じで長短が違います。E-dur(ホ長調)の平行調はcis-moll(嬰ハ短調)になります。

cis-moll(嬰ハ短調)

( )のところは短調の中でついたりつかなかったりするので、仮に( )がシャープがつかないと、音は同じですね。

もう一つは同主調です。主音は同じで短長だけ違うのです。E-dur(ホ長調)にとってe-moll(ホ短調)がこれに当たります。

e-moll(ホ短調)

同じく( )のところがあったとしたら、一音だけ違いますよね。近い音を持っている調性を近親調と言います。

さて、短3度転調はE-durからG-dur(ト長調)なのですが、

G-dur(ト長調)

はい。三つも違う。でも先頭についてるシャープの数はe-moll(ホ短調)と一緒。ということはE-dur(ホ長調)の同主短調のe-moll(ホ短調)の平行調がG-dur(ト長調)という事になります。近いの近いは遠いという事で遠隔調と言われたりもします。

つまり短三度転調は近いようで遠い、遠いようで近いという世界観があるのです!

今、私は鮮やかな森を見ている。そして目を瞑ると思い出す・・。少年の頃に駆け回った光景を。

自然からの霊感がE-durとすると、少年の頃の元気な世界がG-durで、そしてリズムも生き生きとするのが第2部に当たるのです。

例えば第2部の始まりはPP。少年達のかくれんぼかもしれません。そういったドキドキを準固有和音で表しているのかも知れません。準固有和音に関してはまたいつかお話ししますw

ちなみに短三度転調だとわかりやすいのが、ドラマ『M』も絶賛放送中ですが、浜崎あゆみのSEASONS。これはAメロからBメロに短三度転調しそのままサビに行くという感動大作。Bメロの時に切なさ増します・・。

もう一つご紹介しましょう。AKB48のエブリデイカチューシャです。これはすごく難しい。サビでいきなり三度調へジャンプ!世界は変わるけど、このチェンジまじ歌いづらい・・・。

さて、それではまとめです。

第1楽章 モデラート ホ長調 4分の4拍子 3部形式

まず第1部と第3部は主題のカノン、対話をしっかり表現し、4小節のクレッシェンドがかかるところでしっかり盛り上げるのがポイントでしょう。1部ではセカンドヴァイオリンとチェロで始まりますが、3部ではファーストヴァイオリンとチェロで始まり、2回目はなんとチェロとバスで旋律を掛け合うという事になりますので、この曲において、チェロは重要な役割を占めています。そして、チェロが旋律に回ることが多いというのにも関係があると思いますが、ヴィオラがスラースタッカート(ポルタート)で曲を先導していることも重要な部分になります。ヴィオラが美しい世界を構築する役目があります。

第2部は子供の頃の楽しい思い出を意識して演奏するのも良いかも知れませんね。

さて、次回は2楽章に入っていきたいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?