3.2 四和音の種類とコード表記法(前半)

3.2.1 四和音についての概論:7通りの四和音

四和音(よんわおん、しわおん、どちらの読み方もされています)とは、異なる4つの音を同時に鳴らしてできる和音のことです。ちなみに、英語では tetrad (テトラッド)と言いますが、あまり日本では流通していない言い方のようです。

基本的には、「ルート」「ルートの3度上」「ルートの5度上」「ルートの7度上」の4音を鳴らした和音を指します。この4つ目の音を第7音と呼びます(やはり、ルートからの度数に着目した名称です)。これにちなみ、四和音はしばしば「セブンスコード」とも呼ばれます(日本の楽典でも「七の和音」という言い方をします)。

前節で学んだ三和音(トライアド)は、最も基礎的な和音の形ですが、ジャズの領域においては、むしろこの四和音のほうが基本となるコードです。

四和音の捉え方としては、三和音に第7音を付加したもの、と見ることもできますし、ルートの3度上に三和音を乗せたもの、と見ることもできます(特にジャズピアニストには、「ベーシストとかぶらない左手の伴奏法」を考える上で、後者の見方が重要です)。

四和音は、ルートから3度を3回積み上げてできる和音ですが、ここでも3度には長3度 (major 3rd) と短3度 (minor 3rd) の2種類があります。2種類あるものを3回積み上げるわけですから、単純計算でいくと、2x2x2=8通りの積み上げ方があるわけです。具体的には次のようになります(それぞれの四和音の名称を書き添えてあります)。

① 長3度+短3度+短3度(ドミナントセブンス)

② 長3度+短3度+長3度(メジャーセブンス)

③ 短3度+長3度+短3度(マイナーセブンス)

④ 短3度+長3度+長3度(マイナーメジャーセブンス)

⑤ 短3度+短3度+短3度 (ディミニッシュセブンス)

⑥ 短3度+短3度+長3度(マイナーセブンスフラットフィフス/ハーフディミニッシュ)

⑦ 長3度+長3度+短3度 (メジャーセブンスシャープフィフス)

⑧ 長3度+長3度+長3度

しかし、ここで最後の⑧だけは却下されます。なぜでしょうか?

長3度は4半音であり、4半音を3回積み上げると12半音、すなわち1オクターブになりますね。第7音がルートと同じ音(の1オクターブ上)になってしまいます。これでは、第7音が消滅してしまうので、四和音が作れないというわけです。

残る①~⑦については、いずれもよく使われる和音です。これらを順番に見ていきましょう。なお、これらの和音の並び順は、それぞれの重要度と説明のしやすさを考慮して私が決めたものであり、それ以上の意味はありません。

3.2.2 ドミナントセブンス

メジャートライアドに、ルートから短7度 (minor 7th) 上の音を付加したものです。日本の楽典では属七の和音と呼ばれます。Major scaleの第5音(属音=ドミナント)上にできる四和音であることにちなみ、dominant 7th chord と呼ばれます。

Cメジャースケールの5つ目の音(属音=ドミナント)であるG音をルートとして、スケール上に四和音を作ると、自然とGドミナントセブンスのコードができます。次の譜例に示す通りです。

表記法としては、「ルート音名の後に7を書く」の1通りだけ覚えておけば十分です。このコードは、どんな流儀でも書き方は同じです。読み方としては単に「Gセブンス」のようになります(個々のコード名としては、いちいちCドミナントセブンス等とは言わないのが普通ですが、言っても間違いではありません)。

ルートの長3度上にディミニッシュのトライアドを乗せた和音と考えることもできます。G7コードを例に取った次の譜例をご覧ください。

さて、この和音の性質としては、何といっても「5度下のメジャートライアド(またはマイナートライアド)に強烈に解決したがる」ということに尽きます。あの「起立、礼、着席!」の「礼 (G7)」から「着席 (C△)」に解決するアレですね。このような、ドミナントセブンスの和音が、その性質に従って5度下の和音に解決する、という一連の流れをドミナントモーション(ドミナント進行)と呼びます。

なぜドミナントモーションが強力なのかというと、下に示すように、次の3つの解決が同時に含まれているからです(ただし、③は解決先がマイナートライアドの場合は該当しません)。

①ルート音がドミナント(キーの主音から見た第5音)から5度下のトニック(キーの主音)へと解決している

②導音(キーの主音から見た第7音)が半音上のトニックへと解決している

③ドミナントセブンスの和音内に含まれるトライトーン(ドミナントセブンスコードのルートから見た第3音と第7音がなす減5度音程)が半音進行により解決している

このドミナントモーションというものは、バロック音楽から古典主義、ジャズの黎明期からジョン・コルトレーンのGiant Stepsに至るまで、西洋音楽の伝統の中で、ここ400年ほどの間、連綿と利用され続けています。ただし、現代では、いわゆるモードジャズや、今日のポピュラー音楽の一部、あるいは無調音楽など、ドミナントモーションからの脱却が図られている作品も数多くあります。

さて、ドミナントセブンスは、四和音の中で最も重要なものです。そのため、数ある四和音の中でも最もシンプルなコード表記(音名に7を書くだけ)を勝ち取りました。そこで、その他の四和音のコードネームの表記は全て、「ドミナントセブンスからどのように違うか」ということを意識して行われます。いわば、ドミナントセブンスは四和音のデフォルトのコードです。

ご参考までに、その他のドミナントセブンスコードの例ををいくつかお示しします:

3.2.3 メジャーセブンス

メジャートライアドに、ルートから長7度 (major 7th) 上の音を付加したものです。第7音の名称 (major 7th) がそのまま四和音の名称 (major 7th chord)となっています。日本の楽典では長七の和音と呼ばれます。

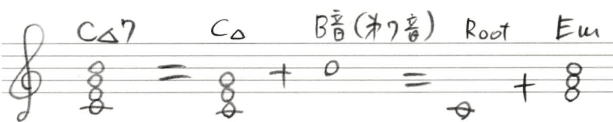

ルートの長3度上にマイナートライアドを乗せた和音と考えることもできます。

表記法としては、「ルート音名の後にmaj7を書く」のが最も正式な方法ですが、maj7の代わりに「M7」あるいは「△7」と書くこともあります。これは全部覚えましょう。「△」のみで表す場合もあるにはありますが、単なるメジャートライアドとの混同を避けるために、書くときは「△7」と、7を書き添えることをお勧めします。

読み方は「Cメジャーセブンス」のようになります。「メジャー」は省略できません。

和音の性質としては基本的にメジャートライアドと大きく変わりませんが、響きがメジャートライアドよりははるかにオシャレで、都会的な感じがします。以下にいくつか例を示します。

3.2.4 マイナーセブンス

マイナートライアドに、ルートから短7度上の音を付加したものです。第7音の名称 (minor 7th) がそのまま四和音の名称 (minor 7th chord)となっていますが、第3音も minor 3rd であることに注意しましょう。「マイナー」が3度と7度の両方に掛かっていると覚えてもよいでしょう。日本の楽典では短七の和音と呼ばれます。

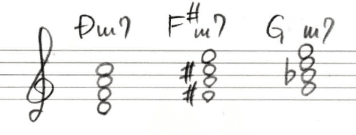

ルートの短3度上にメジャートライアドを乗せた和音と見ることもできます。

表記法としては、「ルート音名の後にm7と書く」のが最も一般的です。m7の代わりに、「-7」「min7」「mi7」などと書く場合もあります。特に「-7」は読めるようにしておきましょう。

読み方は「Cマイナーセブンス」のようになります。省略はできません。

性質としては、マイナートライアドと大差ないと考えてよいでしょう。もちろん、第7音が付加されたことによって、響きはやや複雑になっています。メジャートライアドが上部にあることで、少し明るさが増していると考えることもできます。

その他の例をいくつか挙げておきます。

さて、以上の3種類(ドミナントセブンス、メジャーセブンス、マイナーセブンス)が四和音の基本編です。後半、残り4種類を見ていきましょう。

私の記事をお楽しみいただけましたでしょうか。もし宜しければ、是非サポートお願いいたします! 今後の励みになります。(主に我が家のフクロモモンガたちのエサ代になる予感です……)