先輩火山学者へインタビュー #1 日本火山地質分野のエース「下司信夫さん」

本記事では世界の第一線で活躍する火山研究者にインタビューする形で、彼らがどのように研究キャリアを広げてきたか、どうやって論文を書いているのかなどを深掘りします。学位取得後間もない若手研究者の参考になれば幸いです。

[プロフィール] 産総研活断層火山研究部門・グループ長(現所属:九州大学理学研究院地球惑星科学部門・教授) 下司信夫

2001年に東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻で学位 (理学) を取得。東京大学地震研究所でのポスドクを経て、2002年より産業技術総合研究所に入所。2012年9月より1年3カ月間イタリアのローマ大学で在外研究を経験。現在、雑誌「火山」の編集委員長、IAVCEI事務局の委員などを務める。

インタビューの背景

産総研、活断層・火山研究部門の大規模噴火研究グループを統括している下司さん。岩脈の発達過程、カルデラ噴火の地下・地表プロセスについて国内外の火山を対象に研究されています。国内・国際学会の委員を兼任し、多忙な日々を過ごしているにも関わらず、年1本以上の英語論文を筆頭著者として執筆されています。学位取得後どのように研究を発展させていったのか、高い論文生産性の秘訣、在外研究の経験、国際学会の委員活動、研究者としてのやりがいについて下司さんに伺ってきました。(下司さんは2024年4月より九州大学大学院理学研究院の地球惑星科学部門に異動されましたが、プロフィールおよびインタビューの内容は2024年2月当時のものです。)

大峠の岩脈発達過程を研究した学生時代と、学位取得後のカルデラ研究

——大峠の岩脈群の研究をはじめたきっかけを教えてください

学部4年生で岩石学講座に配属されました。私は火山の深いところに興味があって、テクトニクスに関連する研究がしたいと思っていました。どの火山地域を選ぶか指導教員に相談したときに「白い石(珪長質の石)を研究したい」と言うと、教員は「愛知県設楽の大峠の石は白かったよ」と。設楽-大峠火山地域は約1500万年前にカルデラ噴火が起きた場所です。現在は長年の侵食作用によってカルデラの原地形は失われ、噴火当時に地下数 kmで活動していたマグマの貫入岩体(岩脈)が地表に露出しています。私はレンタカーを借りて、東京から愛知まで通っていました。卒業研究として1 年間調査して分かったことは、大峠の「白い石」は全て熱水変質を受けていて、元々は苦鉄質の黒い石だったということでした(写真1)。

大峠は変質による制約があるので、岩石学だけを研究しようとするとすごく難しいフィールドです。しかし岩脈などの貫入岩体が状態良く保存されていたので、修士・博士の研究では野外で得られた岩脈の構造 (写真2) と、化学組成を組み合わせて火山の活動を解く、特に力学的に解くということを行いました。

——博士号取得後、三宅島で陥没カルデラの研究を新たに始めた

大峠ではカルデラ形成とその後の岩脈活動をペアで考えることができましたが、カルデラ形成ステージを深く研究することはできませんでした。そんな時、三宅島の 2000 年噴火が起きました。まず地下で岩脈が貫入して、三宅島沖合の海底で割れ目噴火が起きました。その後岩脈の中にマグマが流入することで、マグマ溜まりが減圧して、山頂に陥没カルデラができました。当時私は博士論文をまとめていましたが、その過程で地下浅部でのマグマの挙動について集中して考えていたので、三宅島噴火について他の研究者が気づいていないことも見えました。自分が大峠で野外構造として観察したことが、実際に三宅島で起きているのです。その視点で2000年噴火を見ればもっと本質に迫れる、もっとオリジナリティのある研究ができると思ったので、博士号を取得した後、三宅島の研究を始めました(写真3)。

研究者としての働き方、論文の書き方

——職場(産総研)での大まかなスケジュールを教えてください

職場には9時前に着いて、帰るのは19時半から20時です。職場でのスケジュールはあまり決まってないですが、プロジェクトに関わる研究をする時間とミーティングの時間があります。ミーティングには研究打ち合わせと、研究に直接関係のない運営関係の打ち合わせや会議があります。ほとんどは研究に関係ないものです。ミーティングの間に時間を作って自分の研究を行っています。研究のために使う時間には幅があって、ゼロの日もあるし、半分くらいの日もあります。

——コンスタントに年1~2本の筆頭論文を書かれていますが、何か心がけはありますか?

ペースキーパーとして英語の筆頭論文を毎年少なくとも 1 本出すことを目標にしています。また、基本的に同時に複数の論文を書いています。執筆そのものをしている論文は一つですが、同時に他の論文の準備をしています。

——どういう準備を?

論文執筆は研究全体の中の一部を切り取ってまとめる作業なので、まとまった、まとまりそうだという枝の部分を捕まえて準備しています。構成を作る、関係しそうな図表をまとめる、背景の研究を調べる、先行研究を精査してまとめる、という作業を下準備として行っています。そういう作業は論文原稿を執筆するより時間がかかるので、複数の研究テーマについて同時に進めています。

——論文執筆の具体的なプロセスを教えてください

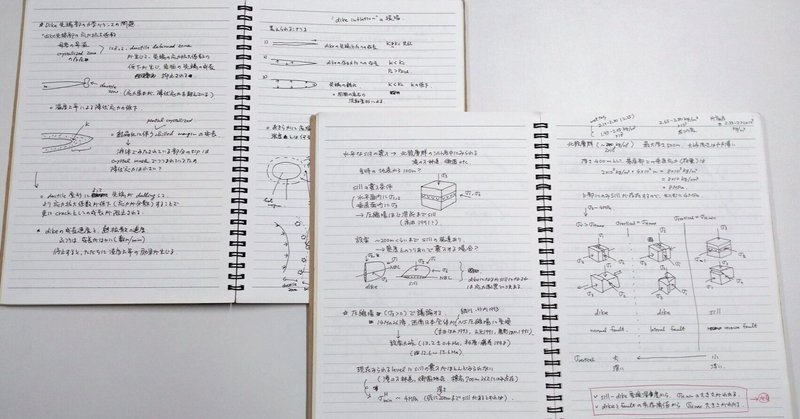

最初に結論を考えて、こういう論文を書きましょうっていう企画が頭の中でできたら、それぞれのパーツを作る作業をします。書けるところから書き始めて、バラバラに作っていくことが多いです。メモ書きを蓄積して、それを後で束ねていきます。文章はパソコンで、荒削りのスケッチは紙のノートに書きます(写真4)。

——スラスラ書いているように見えますが、論文を書く上で苦労はありますか?

スラスラ書けているわけではありません。むしろ書けないところが沢山あります。最初にこれだけの話を作ろうと思って、それが全部書けた論文は1本もないです。書けなかった部分は切り落として、残ったところだけでなんとか辻褄が合うように、論文としてまとめます。査読中に厳しい意見をもらうこともありますが、その批判が論文のコアの部分でなければ、その部分を切り落とすこともあります。その方が曖昧なところが削ぎ落とされて論文として分かりやすくなるという効果もあるので、論文を作る時は引き算で削っていって、一番残さなきゃいけないのがどこかっていう考え方をしています。論文がリジェクト(掲載拒否)になることもありますが、必ず別の雑誌に載せています。

——論文の執筆技術はどのように鍛えましたか?

博士号を取ってしばらくは単著論文が多かったのですが、あるところから海外の人と共著論文を書くようになりました。彼らと原稿のやり取りをする中で書き方を教わりました。論文の構成・構想段階から自分と違う考え方の人がいて、書き方の幅が広がりました。国内でも違う研究グループの人と共同研究をすると勉強になることが多いと思います。

——これまでの国際学会委員の活動について教えてください

2023年7月から任期4年でIAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior) 事務局の執行委員をしています。今している仕事には日本火山学会とIAVCEIの間で協定を結ぶ仕事や、もう一つはIAVCEI小委員会のコミッションについて取りまとめを行っています。前のことですが、小委員会の一つである陥没カルデラワークショップではコミッションの代表を4年しました。

——どうして委員になろうと思ったのでしょうか

陥没カルデラワークショップについては取りまとめをしてほしいと依頼されました。これまで自分がワークショップに参加して、そこから色々と利益をもらったので、それはやらなきゃいけないと思いました。IAVCEI事務局の委員についても基本的に同じです。役割としてやらなきゃいけなかったので、立候補しました。

——共同研究はどのように始まりますか?

自分がこういう研究をしていて、こういう技術がありますっていうことを学会発表や論文でアピールして、それに興味のある人が声を掛けてきてくれることが多いです。一緒に研究しているイタリアのValerio Acocellaさんや、他のイタリアの研究者たちとは、お互いに声を掛け合って共同研究が始まりました。

——Acocellaさんは在外研究の受け入れ先にも選ばれた方ですね

在外研究を始める5 年ぐらい前にAcocellaさんがEGU (European Geosciences Union) の講演に招待してくれて、そこで知り合いました。その後もお互い似たような研究をしているのでやり取りをしていて、その縁で在外研究先に選びました。

——在外研究をして良かったことは?

人脈が広がったことです。イタリアの中でも人脈が広がるし、私が滞在していたローマ大学は国外からも人が来るハブみたいな大学だったので、その方々とも知り合いになることができました。滞在を終えたあともイタリアの研究者とは共同研究や共同プロジェクトを行っていて、それが一番大きな収穫でした(写真5)。

研究のやりがい

——研究をしていて情熱を感じた瞬間、特に嬉しかった瞬間はありますか?

研究っていうのはそこまでドラマチックじゃないし、基本的に地味です。研究者として嬉しい瞬間は、誰かと話をしていて「あなたの研究知ってる」って言われる瞬間です。自分の研究を全然知らない人が知っている、見ていてくれるというのは結構嬉しいです。

——研究者として大事にしていることを教えてください

実際に起きている自然現象を素直に理解しようとする姿勢が大事だと思います。とはいえ、先入観がないと切り取りようもないので、そこのバランス感覚を大事にしています。火山地質・岩石分野は、研究材料(露頭や岩石)がそこらへんに落っこちています。その材料をどう料理するかが腕の見せ所であり、研究者としての力量です。なので、その感覚を失いたくないという思いはあります。誰でもアプローチできるようなデータからオリジナルの研究ができるかどうかが、この分野の醍醐味です。

——最後に若い世代にメッセージをお願いします

研究というのは何か決まった方法がないことが救いだと思っています。当然、研究で得た知見は公表して、社会に共有しないといけないですが、それさえ守っていれば研究の仕方はいくらでもあります。壁や苦労はあると思いますが、共同研究者や周りの方が助けてくれます。科学では自然との向き合い方が問われますが、真剣に取り組めば、色んな手法があって面白いです。研究は一生の仕事としてやっていくに値する活動だと思います。

(取材・文 安田裕紀)