卒研日記vol.2:農林課・猟友会にヒアリング!

どうも。川合です。

今回は、5/25(金)に川崎町の農林課・猟友会の方々にお話を聞いてきたので、その報告をします!

前回の投稿

https://note.com/kawaiyuta1204/n/nb4eb101511ea

ヒアリングさせていただいた方々

左から川合、

・丹野さん(川崎町農林課)

・佐竹さん(川崎町農林課)

・大宮さん(宮城県猟友会柴田支部)

の皆さんにお話を伺いました!

猟友会のこと

猟友会は県単位で存在しており、猟友会の中でも支部ごとに分かれている。川崎町は宮城県猟友会柴田支部に属します。猟友会は猟師免許を持っている人たちのグループのことを指し、県・町の推薦を経て捕獲隊・実施隊とランクアップします。

宮城県猟友会:県内の猟友会支部の集合体。

川崎町捕獲隊:猟友会から推薦のあった人が県で任命したもの。入っていることで猟銃の更新(3年に1回)の際に必要な技能講習等が免除になる。

川崎町実施隊:県の認めた捕獲隊を、町が実施隊として認めたもの。

ヒアリングから川合が資料を作成

実施隊の皆さんが行うこと(調査不足・随時更新)

・罠(くくり罠や網罠など)の設置

・猿パトロール

罠の設置であっても基本的に猟友会に属している人しか扱ってはいけないし、2人1組で行うというルールがあるそうです。

川崎町で被害を被っている鳥獣

・イノシシ

・ニホンザル

・クマ

・ニホンジカ

この中でもニホンザルの被害が増えているそうです。

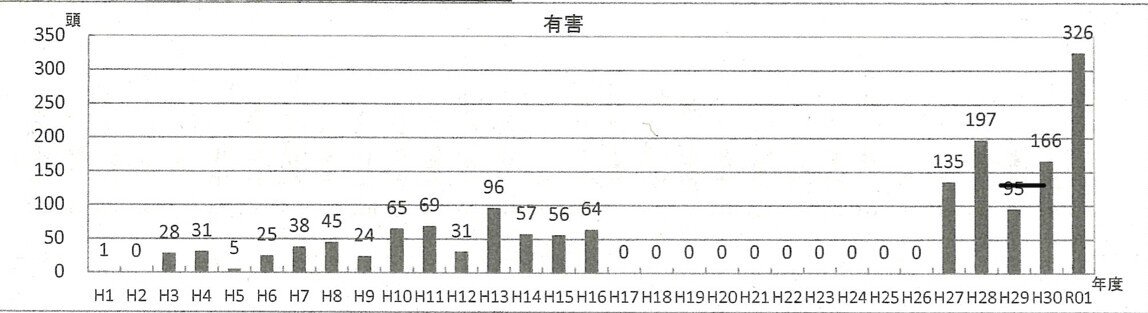

有害とされるサルの捕獲数は宮城県内でも年々と増加傾向にあります。

宮城県特定鳥獣保護管理検討・評価委員会ニホンザル部会

令和元年度ニホンザルに関する各種データより

そんな中、川崎町でもニホンザルの群れの増殖が見られます。

サルの群れの現状(南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会の調査)

上記のヒアリングで頂いた資料より

抱える課題(お話して頂いた内容によるもの)

被害額の曖昧さが生まれて調査しにくい

そもそも被害額は被害を受けた農家の方が自己申告によるものと、農林課の調査でわかるものです。植えても被害が出るだけなので、作りたくないし、作らない方がいいという考え方になるそうです。飼料作物は特にすぐやられてしまう。また、柵が壊されたり、畑が荒らされても、農家の方はすぐに直してしまうため、調査しても被害の有無が分からないことがあるそうです。

川崎町農林課の方に用意して頂いた資料より

猟友会に属する若手が少なく、活動時間が限られ、技術の引き継ぎが難しい川崎町猟友会には約3割の若手隊員が属します(15人/47人)。若手隊員は仕事をしているため、継続的な活動参加は難しく、高齢者の隊員が積み上げてきた狩猟技術の引き継ぎがうまくいっていない現状です。しかし、朝、仕事に行く前に罠を仕掛け、仕事終わりに罠の様子を見に行く参加の仕方をしている若手隊員もいます。

集落単位での対策は基本的に行なっていない

川合としては、集落単位で被害対策を行うことについて研究できると思い、実際に柵の設置などの対策を行なっている集落が存在していること期待していたのですが、川崎町では町単位での対策のみということでした。

川崎町猟友会の中でも地区で担当を分けて、狩猟や罠の設置などは行なっているそうです。

群れの増加など毎年のように情報が更新される

サルの群れの画像を見て分かる通り、群れの増殖・移動が起きています。去年はいなかった場所にサルが30匹いるようになったなどという事態は、毎年のように起こっていて、専門機関と連携し調査してその実態を知ることが必要となります。また、被害対策自体の更新も必要となるため、猟友会でも特に若手隊員が増えてもらわないと困るという状況です。

伺っての川合の感想

猟友会に限らず、鳥獣被害対策の世界は想像以上に広いということが分かりました。鳥獣の種類によって捕獲の方法が違うことや、群れの数を調査している機関があること、ただ猟師免許を取っていれば捕獲していいというわけではないことなど、知らないことだらけです。もっと勉強しないといけないなと思いました。

猟友会の皆さんは捕獲することがメインの業務ですが、集落の人間からすると、被害が起きる前に対策を行い、自分の畑や生活を守ることが大切であると思いました。集落と猟友会の目的が少し違う(集落:対策をして畑を守ること、猟友会:有害鳥獣を捕獲すること)けども、集落や猟友会全体で一緒に対策していくことが重要であることが分かりました。

私自身が研究として、つけ入る隙はどこにあるのか?ということでずっとモヤモヤしていますが、事例研究や現地調査を通して学んできたコミュニティデザインの手法を川崎町に還元していきたいと感じました。

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

次回もお楽しみに!まだまだ頑張ります。。!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?