人生を変える旅。

人生を変える旅がある。こう書くと大袈裟かもしれない。

身体中の細胞がザワついて、恋をしている中学生のように、気持ちが高まってしまう。その後の人生を変えてしまう力を持つ。そんな特別な旅がある。

印象的な旅は沢山ある。

作家の浅生鴨さんといったロンドンでは、airbnbに泥棒に入られた。ラスベガスではairPodsをホテルに忘れ、位置情報ではそこにあるのがわかっているのに、取りに帰る時間がなく飛行機にのった。パリの空港では、カメラマンがチケットをなくした。上海では、あらぬ疑いをかけられ、公安に追いかけられた。全部失敗がらみだ。そんな旅ほど記憶に残る。でも人生を変える旅とは少し違うだろう。

今月、そんな旅をした。

トランジットで降りたニューヨーク。たった11時間の滞在だったが、それは立派な旅だった。その時に感じたすべてが、今も身体のなかでフツフツと化学反応を続けている。

出発のその日、羽田は雨だった。空港は思いのほか、空いていた。本来の目的地はブラジル・サンパウロ。乗り継ぎも含めると30時間をこえる。座席は思い切ってプレミアムエコノミーにした。本当はビジネスクラスにしたかったけれど、往復で120万円をこえると言われあきらめた。

初めていった外国はアメリカだった。大学1年の夏休み、アルバイトで貯めたお金でチケットを買った。あの頃、北米にいく飛行機はすべてアンカレッジ経由だった。機内でタバコが吸えたワイルドな時代で、ギャレーは煙が立ち込める社交場のようだった。タダでお酒が飲めるということも驚きだった。今思えば窮屈なエコノミーシートも、特別なものに思えた。憧れのアメリカに行くという高揚感を噛み締めながら、窓の外から見える雲海を眺めていたのをよく覚えている。

あれから36年。ぼくは54歳になり再びアメリカに向かっていた。プレミアムエコノミーは思いのほか快適だった。少しだけ広い座席。少しだけいい機内食。いくつかの仕事を片付け、1本の映画をみた。

「John Wick : Chapter4」。不死身の男を演じるキアヌ・リーブスが主演だが、その親友役として真田広之がでていた。18歳の頃、真田裕之はまだラストサムライでもなんでもなく、蒲田で行進曲してたり、麻雀で放浪していたりしていた。それから彼はアメリカに渡り、ハリウッドで通用する俳優になった。ぼくはその間、ディレクターをへて、プロデューサーになり、今は先の保証のないフリーランスだ。

この先、自分はどこに向かっていくだろう。そんなことを考えながら、少しだけウトウトした。

ジョン・F・ケネディ空港に着いたのは翌日の朝。降り立った瞬間から、ぼくは若い頃に憧れたニューヨークに引き戻された気がした。36年前にタイムスリップしたみたいだった。興奮して心臓がトクトクする。

でもあの頃と違い、心には余裕があった。

なぜだろうと考えてみた。それは人類の進歩のおかげだ。

入国審査は誰れでもわかるよう、あらかじめイラストで説明がある。日本で買っておいたeSIMもすぐ繋がる。トランクの預け直しもスムーズだった。そう、拍子抜けするぐらいストレスがないのだ。ユニバーサルデザインが多様性に対応し、テクノロジーがぼくらを繋いでくれている。あのワイルドな時代から、世界は随分とソフィスティケイトされた。

グーグルマップで、NHK時代の先輩と待ち合わせしているお店を検索する。電車を乗り継ぎ、だいたい1時間で着くらしい。

乗り換えのJAMAICA駅で切符を買うのだが、券売機のガイダンスは日本語も選べる。しかもクレジットカード決済だ。

18歳の時には、日本でトラベラーズチェックを作り、現地の銀行で換金しなければならなかった。それが今では1セントも持たず、どこまでもいける。交換レートの高い両替屋を探す必要もない。

こんな世界なら、RPGゲームの主人公のように、見ず知らずのダンジョンにいってもガイダンスもあるし、どんな冒険にも挑むことができる。

ペンシルバニア駅に着く頃には、すっかりニューヨーカー気分だった。でも”にわかニューヨーカー”なので、すべてが新鮮で、見たものをなんでも撮りまくる。それは、おのぼりさんなのだよ、という心の声には、あえてニューヨーカーは耳をかたむけない。

おのぼりニューヨーカーは、首が痛くなるほどキョロキョロしながら、グーグルマップが示す方向へと歩いていく。

アンディ・ウォーホルがファクトリーを構え、フラッシュがダンスし、ロッキーが生卵を呑み、911の悲劇を経験し、トランプが大統領になった街・ニューヨーク。ここはいつも世界の中心だ。そんなことに思いを巡らせながらぶらぶらと歩いた。

駅から10分ほどで待ち合わせのレストランに到着。あまりにあっけなく着いたので拍子抜けした。日曜の昼下がりに、銀座三越のライオン前で待ち合わせしたかのようだ。

お店にはいると、先輩がニコニコしながら手をふっていた。タパスのお店で、先輩がメニューを見ながらあれやこれやと頼んでくれた。窓の外には無印良品が見える。やっぱりここは銀座なのか、いやそんなことはないと、ブルックリンのIPAビールで乾杯した。たしかにニューヨークの味がした。

「エアーのチケットが高騰してて、こっちにきて1年になるけれど、誰もこないの。河瀬さんが初めての日本から訪ねてきてくれた人だわ」

ニューヨークに住んでいる先輩は、日本が貧しい国になっていることを痛感するという。給料は円で支払われるけれど、生活はドルでの支払いになるので、給料の目減り感は半端ない。寿司などの日本食がかなりの人気で、多くの職人さんが出稼ぎにきているという。

「職人さんたちの給料は日本のかるく2倍はこえるのよ。でも家賃が高いので、何人かでフラットをシェアして、がっちり貯金するみたいよ」

バブルの頃には「出稼ぎ」という言葉は、日本にくる外国人に使われた言葉だ。いまや日本人がビックマネーを求めて海外を目指す。浜田省吾もびっくりの現実だ。

食後は、タイムズスクエアまでふたりで散歩した。近づくにつれ、人の数はどんどん増えていく。おのぼりニューヨーカーが世界中から集まる、ピッカピカの観光地だった。タイムズスクエアのビルボードのほとんどは、めっちゃ輝度の高いモニターになっていた。日本でもモニターは増えているけれど、渋谷のスクランブルスクエアと比べても、その数は圧倒的だ。2019年のラズベガスもモニターだらけだった。これも経済格差のせいなのか。

用事があるという先輩と別れ、ひとりMoMaを目指す。歩いて10分ぐらいだ。この街は、まるでテーマパークだ。立ち並ぶビル、ホットドッグ屋さん、道ゆく車、そのすべてが映画でみた世界だ。

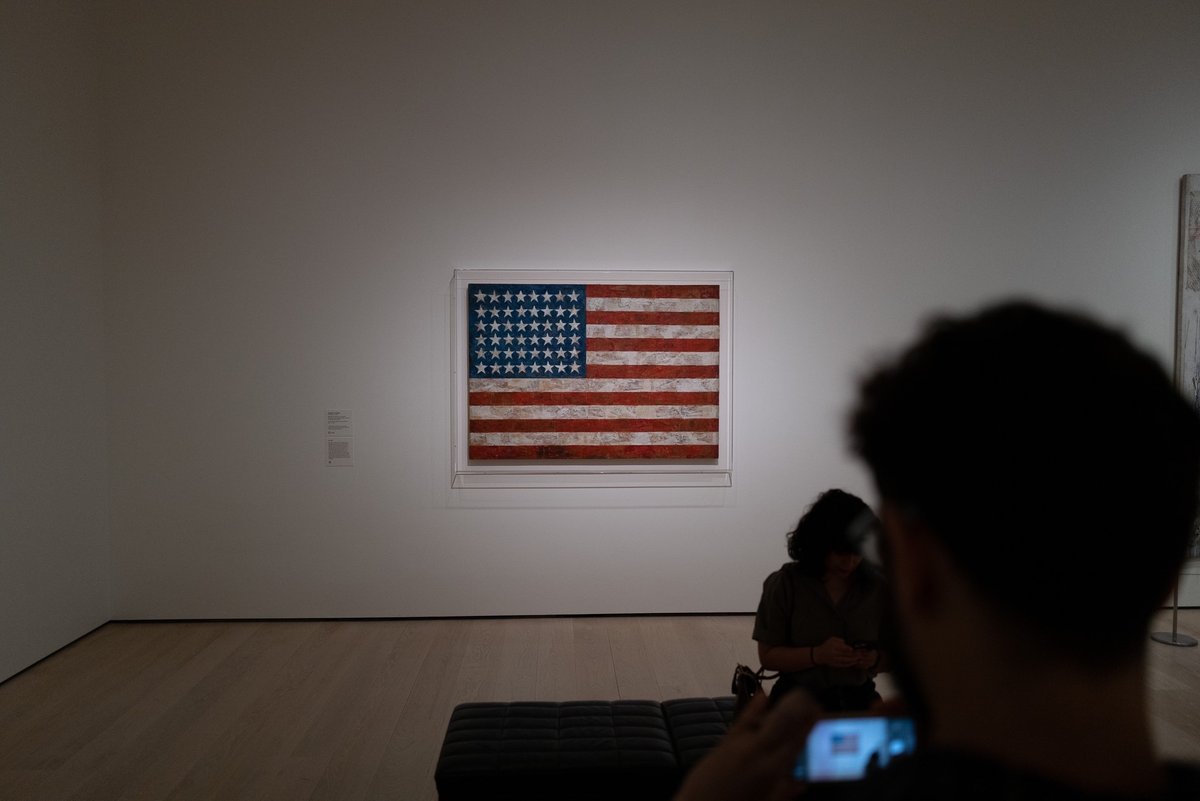

MoMaに来るのは初めてだった。何フロアにも分かれていて、全部見るのは時間的にしんどいだろうと思い、シュルレアリスムやポップアートなどの好きな作品を駆け足で巡った。

田舎の大学生だったぼくは、ウォーホルも、ナム・ジュン・パイクも、雑誌を切り抜いたり、ポストカードを買ったりして楽しむものだった。

ぼくはグレイヘアのおじさんになり、彼らはみんな歴史になった。

気になる女性がいた。中性的なルックスで、ヘアスタイルも、着こなしも、さらりとカッコ良い。一面黒い壁の前に、人待ち顔で立っていた。照明もいい具合だ。一度は通り過ぎたのだが、なぜか写真家・ワタナベアニさんの顔が脳裏に浮かんだ。「こういうときは声をかけないとダメなんじゃない?」と言われている気がして、踵を返し、思い切って声をかけた。

「すみません、あなたの写真を撮らせてもらえませんか」

彼女は、快諾してくれた。

「あなたはどこからきたんですが、観光ですか?」

「日本からのトランジットで。36年ぶりのニューヨークです」

「これからどこに?」

「ブラジルのサンパウロへ」

「それはいいですね。この先もよい旅を!」

その声は、とても心地の良い響きだった。おそらく1分にも満たないやりとりだっただろう。僕はお礼を言って、立ち去った。後から彼女とInstagramを交換しなかったことを後悔した。

ニューヨークでもうひとつ、行きたい場所があった。ストランドブックストアだ。MoMaからは歩くとかなりある。自転車を借りようと思ったが、アカウント登録がうまくいかないので諦め、Uberを呼んだ。車は数分でやってきた。目的地はアプリで登録済み、乗り込むだけで目的地まで連れて行ってくれる。かつてのように、必死でイエローキャブを捕まえ、拙い英語で目的地を伝えることも、法外な料金をふっかけられる心配もない。

ドライバーは、ネパールから数年前にきたというアムリットさん。モモが大好きだと伝えると、アレはみんな知ってる、と笑った。

そんなこんなで、ニューヨークの街を堪能して、空港へと戻った。数時間のショートトリップは、すこぶるスムースだった。あれやこれやのストレスがないということは、雑事に気を取られないということだ。感性を研ぎ澄まして、目の前のことに向き合うことができる。余裕があるから、現地の人たちとも気軽に話せる。

今回の旅で僕は、かつての自分と向き合った。

18歳で家をでて、大学に通いながら、何者かになろうともがいていた自分だ。36年たっても、ぼくはまだ何者でもない。

でも、と思う。

家族がいて、仲間がいて、少し背伸びをすればプレミアムエコノミーにだって乗れるようになった。

このマンハッタンで過ごした数時間は、これからの人生をどう生きるのか、改めて考えるきっかけをくれた。

もう一度、もがいてみよう。何者かになるためではなく、自分がしたいことと全力で向き合ってみよう。糸井重里さんがほぼ日を作ったのも、伊丹十三さんが本格的に映画を撮ったのも、50歳を過ぎてからだ。ぼくだって、まだ人生はある。スイッチがカチッと音を立てて入った。

ブラジルからの帰路、ふたたびニューヨークに立ち寄った。

今度のトランジットは短めで、マンハッタンで過ごせるのはたった2時間半だ。

できることはひとつ。それならば、と思い立ったのが、ブルックリン橋を歩いて渡ることだった。マンハッタンからブルックリンまでゆっくりと30分、景色を楽しみながら歩いた。

またいつか、この街を訪れたい。

あなたからのサポート、すごくありがたいです。