美的感情とは何か?

こんにちは川畑秀明です。

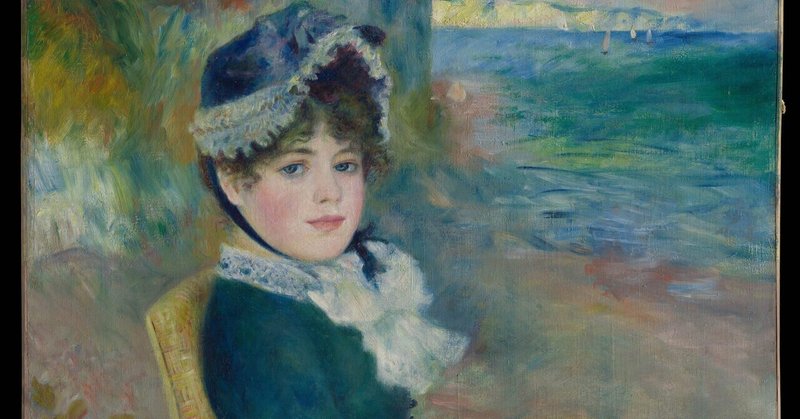

今日はアートの見方,印象の持ち方に関する話をしたいと思います。アートの研究をしていると、私たちはアート作品を画面上に提示していろいろな印象を尋ねるなど,同じ作品を見ていても別の見方を強いることが度々あります。今回は、そこに生じる感情に焦点を当ててみます。

美的感情とは何か?

絵画作品を見たり音楽を聴いたりして,皆さんはどのようなことを感じるでしょうか?もちろん,どのような作品かによって異なることはあるでしょう。ただ,そこに何かを感じる際,何らかの感情を伴って見る,聞くということもあるのではないでしょうか?美しいと感じることも感情である,と言うこともできるでしょう。そのような美的感情(aesthetic emotions)は「作品が持つ感動、魅了、驚きなどの特定の美的価値を鑑賞するものであり、全体的な好みを予測するもの」であり、日常的な喜びや怒りなどの感情とは異なる、特別なものとされています(Menninghaus et al., 2019)。また少し専門的になりすぎるかもしれませんが,美的感情には定義として,以下の要素が必ず含まれなければならないとされます。

・対象物や事象に対する美的評価/鑑賞が必ず含まれる

・それぞれの異なる特定の美的感情は、特定のタイプの美的価値を構成する

・感情のエピソードの中で主観的に感じられる快感や不快感と関連している

・結果的に好きか嫌いかを予測する重要な要素である

美的感情を測る

美的感情を引き起こす要因は,厳密な意味での芸術に限らず、デザインや建築、環境、自然など様々なところに,かつ多様な感情が惹起されます。ドイツの研究者Schindlerらの研究では(Schindler et al., 2017),美的感情を構成する21項目からなり,かつ多くの対象・領域に適応可能な評価セット(彼らは,Aesthetic Emotions Scale の略で,AESTHEMOSと呼んでいます)を開発しています。以下が最終的に絞り込まれた項目です。括弧の中は悪しからず私がとりあえず翻訳したものです。

例えば、ショパンのノクターンを聴いて、これらの項目のそれぞれについて、全くそう感じないからとても頻繁にそう感じるのように1から5の点数で評定するなどを行います。

Feeling of beauty/liking(美しさ・好きという気持ち), Fascination(魅了), Being moved(感動), Awe(畏怖), Enchantment(魅惑), Nostalgia(懐かしさ), Joy(喜び), Humor(ユーモア), Vitality(活力), Energy(エネルギー), Relaxation(リラックス), Surprise(驚き), Interest(興味), Intellectual challenge(知的挑戦), Insight(洞察), Feeling of ugliness(醜さの気持ち), Boredom(退屈), Confusion(困惑), Anger(怒り), Uneasiness(不愉快), Sadness(悲しみ)

どのようにしてそれらの項目が選ばれるに至ったかと言うと、美的感情についての理論的説明(美的感情とはどういうものかという理論的な考察)と、音楽、文学、映画、絵画、広告、デザイン、建築などの領域について感じられると過去になされてきた研究でどのような言葉に対する評価を行ってきたかについて広範に調査して過去に用いられてきた項目を洗い直しました。まずは120個程度の項目語についてそれらの言葉間の関係やまとまりを調べ、そこから統計学的に、様々な対象に対して持ちうる美的感情を差別化できる21項目に絞り込みました。

これらの尺度には、

典型的な美的感情(美を感じる、感動する、魅了される、畏怖など)

認知的感情(興味、洞察など)

娯楽を示す感情(ユーモア、喜びなど)

美的体験の活性と鎮静(エネルギーや活力、リラックス)

美的不快感の感情(醜悪感、退屈感、困惑感など)

というふうに、いくつかのグループで美的感情が理解されていきます。つまりは、これらの概念が美的感情の構成要素になっていると捉えられているわけです。

美的感情は特別な感情か?

とは言え、美的感情が他の日常的な感情から特別に区別されうるものかについては反論もあるようです。心理学や神経生物学の過去の研究に照らし合わせてみても、美的感情が他の種類の感情とは異なった心理学的、生理学的基盤があるとは言えないと言う反論です(Skov & Nadal, 2020)。それ故に、美的鑑賞の際に見受けられる感情状態は、他の形態の感情状態と明確に異なるものではない、という主張もあります。

美や愛情、宗教といった事柄は何かと特別なものとありがたがられることがたびたびあります。しかし、この批判は、美的感情が人間の感情の中で特別なクラスを構成しているという考えを捨てる時が来たのではないかと結論付けており(Skov & Nadal, 2020)、特別ありがたがられることはない、のかもしれません。

アートとのコミュニケーションの結果としてもたらされる美的感情

冠婚葬祭や出産、別れなど多くの出来事で人は感動を体験します。Skovら(2020)は、それらに対して感じる感動も日常の感情の一種と批判しますが、人生にそう何度も経験しないことについてはやはり特別であると認めざるを得ないのではないかと思います。

アーティストがそこに感じた感動の対象や出来事を描いた芸術作品が、再度、感動という感情を生み出すことがあり、芸術がもたらす感動という感情が存在することは理解できます。ただその時点では必ずしも美的感情としてではなく、感動は日常的な感情の1つに過ぎないとも言えるでしょう。むしろ,描かれている、表現された対象や出来事の美的価値を評価することと絡み合ってようやく、美的感情としての感動が生じることととなります。その意味で、美的感情がアートに表現されているわけではなく、あくまでも感動が表現された作品の対象に鑑賞者が関わることで(つまり作品とのコミュニケーションの結果として)生じるものが美的感情であり、それはアート対しての関わりのなかで生じる特別なもの、と言えるのではないでしょうか。

最後はちょっと哲学ぽくなってきました。おそらくメルロ・ポンティの間主観性とかが関わってくると面白いと思っています。

引用文献

Menninghaus, W., Wagner, V., Wassiliwizky, E., Schindler, I., Hanich, J., Jacobsen, T., & Koelsch, S. (2019). What are aesthetic emotions?. Psychological review, 126, 171-195.

Schindler, I., Hosoya, G., Menninghaus, W., Beermann, U., Wagner, V., Eid, M., & Scherer, K. R. (2017). Measuring aesthetic emotions: A review of the literature and a new assessment tool. PloS one, 12(6), e0178899.

Skov, M., & Nadal, M. (2020). There are no aesthetic emotions: Comment on Menninghaus et al.(2019). Psychological Review, 127, 640–649.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?