蝦夷目貫⑦ 尚友会にて見比べてのメモ

今日は刀装具の鑑賞会(尚友会)がありました。

正確な数は覚えていませんが、蝦夷目貫だけでも10点近く並んでいた気がします。

これだけ一同に見れる機会は初めてで並べる事で素材や厚み、鍍金の色味などの比較もしやすくなります。

私も恐れながら数点出展させて頂きましたが、他の作品と比較する事で見えてきた事もありました。

という事で個人的に気になった点についてメモしておこうと思います。

・素材と鍍金の色味

素材は山銅、四分一、の2つ。

山銅地のものは基本的に艶感があまり無く「マット」という表現がしっくりくるような気がするのですが、中には同じ山銅でも金の禿げた下地部が赤銅のように黒く艶々しているものもあり、素材の判断に悩まされます。

含有物の違いでしょうか。

鍍金の色味についても山銅に付いたものと四分一に付いたものでは、四分一についた鍍金の方が金の色が明るくなる気がします。

鍍金部をルーペで観察してみると、総じて粒子が小さく付いている様子が伺えますが、その中において金錆が一部に発生している物も見られました。

鍍金でも金錆は出るのでしょうか?

家に帰り改めて手元の品を見てみると、四分一地のものに金錆のようなものが表れている箇所がありました。

・板の薄さ

山銅地のものは特に薄造りが目立つように感じられます。

古美濃以上に薄く作られている様子が感じられ、あまりの薄さに穴が空いてしまったりしているものも見られました。

また、手長猿がモチーフの蝦夷目貫がありましたが、手(3mm×30mm幅ほど)を薄板を「コ」の字型に曲げる事で表現しているのを見て戦慄。

そのサイズであれば無垢で製作した物を後からくっつけた方が強度的にも良さそうな気もしましたが、あえてそれをしないあたり山銅が当時貴重な資源であったことを表しているのかもしれません。

・根の仕立て

後藤家上三代の作は陰陽根が主とも言われていますが、蝦夷目貫にも見られます。

陽根が付いている作が今日出ていたか、ちょっと記憶が無いのですが、陰根は結構残っている物がありました。

陰根の接続は力金を用いずにそのまま付けられています。

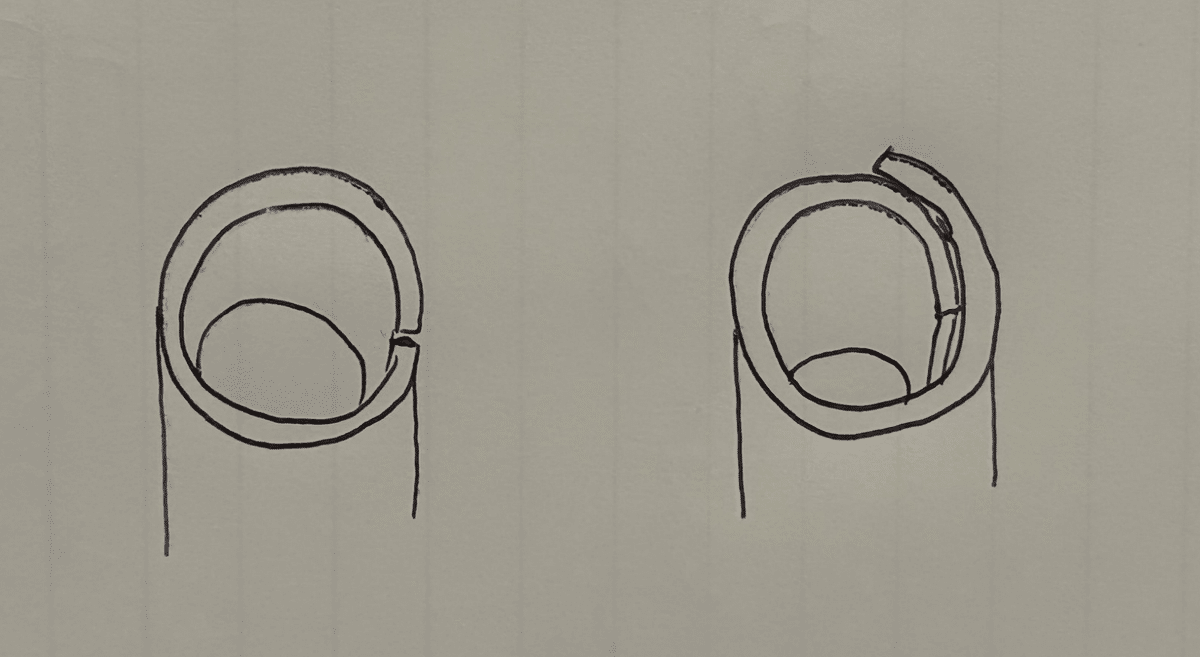

また陰根は以下の様に、ピッタリ丸になっているもの(左)もあれば、オーバーラップさせて丸にしてある物(右)もありました。

右側の造り込みは個人的には蝦夷目貫以外で他に見た事が無く興味深いです。

・終わりに

確かに金が剥げているという点でぱっと見の風合いは同じであるのですが、並べて比較してみると、色や厚み、根の造り込みなどなど、どうもこれらが全て同じ時代、同じ流派により作られた物であると断定するのはなかなか難しい一面もある気がしています。

特に以下の目貫が蝦夷ではなく古金工として極まっているのも今回の展示を見て分かった気がします。

恐らく造り込み(力金がある点や赤銅のような色味)から蝦夷とは言い切れなかったのではないかと推測しています。

ただ時代は古そうな造り込みをしており、蝦夷で無いとしたらこの金工が何物なのかという点は非常に興味があります。

いずれにしても高貴な武将が使用していた目貫でしょうから相応の名高い金工が製作していた物なのでしょう。

改めて拝見してもやはり素晴らしい目貫でした。

蝦夷目貫は後藤家などと異なり研究もまだあまり進んでいない分野であるので、本などで分からない事も多いのですが、その分今回のように一同に比較できる場というのはとても有難く貴重で堪らない時間でした。

最後出展の記念として品名カードを頂けたのですが、想定外でとても嬉しかったです。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)