尺八界、あんな人こんな人☆其の二

本曲界の巨匠、善養寺惠介氏の生演奏を聞きに行く。

すごかった。

そんな、一言しか無いです。

共演の方々もすごい。

最後の3名でのフィナーレ「尾上の松」は、もう圧巻。

そして、

月並みですが、

もっと真面目に練習しようと思いました。

ハハハ。

いや、来てた人、みんな思ったはず。笑

善養寺氏の生演奏は是非聞いてみたかったのです。お誘いくださった方に感謝🙏

善養寺 惠介 オフィシャルHP

善養寺氏は、中学卒業する頃、父親に「虚無僧になれ」と言われ、その時の尺八の師匠と大議論の末、とりあえず高校に。その後父親の元で鳶職の修業。しかしお金を貯めて父親の反対を押し切って自力で東京芸大へ。

その後の苦労などなど。善養寺氏のインタビューです。

2020年秋、学問や芸術などで功績ある人に贈られる紫綬褒章を受章。

私のように、古典本曲をただ吹いているだけとはあまりにも違い過ぎて、「私、本曲吹いてます」なんて恥ずかしくて言えないくらいです、笑。

さて、その善養寺氏の父上に衝撃を与えたという、神如道とは。

古典尺八界の草分け的存在、神 如道!

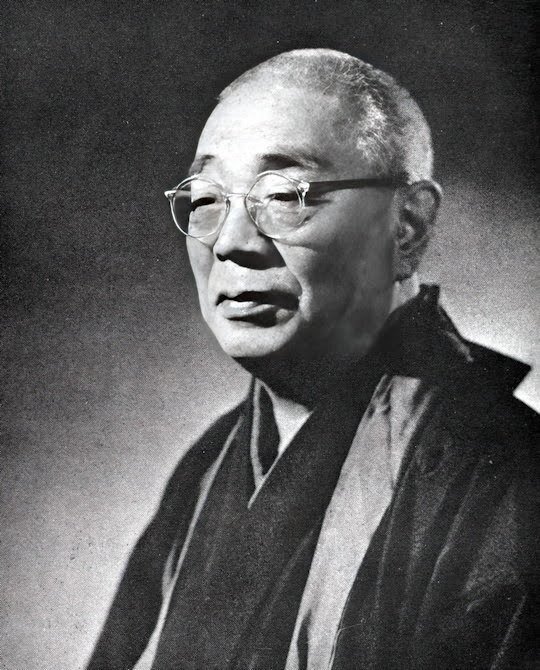

神 如道(じん にょどう)

明治24年(1891年)- 昭和41年(1966年)

青森県弘前市生まれ

↑こちらから写真をお借りしましたが、内容は間違っていると尺八研究家の、神田可遊氏に、ご指摘頂きました。

殆どの尺八奏者の経歴が間違いとのこと。

困りますね、これは。

因みに竹内史光師も掲載されていますが内容間違ってます。

さて、

神 如道は、

古典本曲の集大成者であり、無住心曲や大和楽などで知られる。

青森県出身。14歳の頃から尺八を吹く。

最初の師は、笹森建敏師。「こわいお侍さんのお爺さん」と子どもたちには思われていた、すこぶる厳粛な稽古であったそう。

明治43年に上京し、第一流の、先生たちを訪ねまわって合奏曲の勉強、箏、三絃・唄の稽古もしたそう。

琴古流は三浦琴童、初代川瀬順輔に師事。

錦風流は折登如月に師事。

一閑流伝、松巌軒伝のほか、布袋軒伝や蓮芳軒·喜染軒伝、越後明暗寺伝、国泰寺伝、普大寺伝、瀧源寺伝、京都明暗寺伝、一朝軒伝、林棲軒伝なども習った。

1938年に如道会を設立。

昭和39年(1964年)に『神如道尺八古典本曲集』全7巻を発行。 没後の昭和55年(1980年)、LP6枚組『神如道の尺八』が発売され、 芸術祭優秀賞を受賞した。

こちらがそのレコード。

名古屋の虚無僧、牧原一路氏より提供

自分で『集大成者』と名乗るあたりも凄い。

かれこれ10年ちょっと前、

神如道師の直弟子、小出虚風氏に偶然お会いしたことがある。

偶然と言うのは、ボランティア演奏をピアノ奏者の方と尺八で合奏する予定で、そのピアノ奏者の方宅に練習をしにお邪魔していたところ、たまたまその方が小出氏のご令嬢で紹介されたのだ。

私の父も尺八吹いているんですよ、なんて紹介されて、明日虚無僧研究会で講演があるから娘の家に泊まりに来たんです、なんてことで「えー!」なんてびっくりしたのでした。

その時は私も虚無僧研究会の会員なっていたのですが、予定があって行けず、小出氏は講演のプリントをくださいました。

大事に保管してあります。

虚無僧研究会講演用のメモ書きです。

これもわざわざコピーしてくださった。

メモ書きに埋もれてますが、

三、神師の教え に重要なことが書いてある。

尺八は礼に始まり礼に終わる。

音楽は耳で習え。目で習うは見楽。

譜に忠実に吹く。

上手に吹くより正しく吹く。

竹内史光師の言う事ととても似ている。

「音ハ正直」ってとこだけ分かる

小出氏は、神如道師の荷物持ちしていたとのこと。

姫路に来たら寄ってくださいね、なんて言ってくださいましたが実現せず😢

その時、小出氏が、

「じゃ、調子でも一緒に吹きましょう」

なんて言ってくださって、吹き合わせしたのです。

はじめて、門下以外の人と吹き合わせ。

そうか、調子って世界共通なんだ。

と改めて認識。

これってすごいことだよなーと感動したことを覚えております。

こちらは、小出氏より頂いた「尺八古典本曲指南」

古典本曲についての「尺八芸道とは」「詫と寂」など精神面での指南書など読んだことがなく、とても新鮮だった。

加えて、

神如道師の名言。

尺八の吹奏家が一流一派だけの吹き方しか知らぬものは、料理の食べ方を一種類しか知らぬ事と同様である。(中略)色々あるのを食はず嫌ひと同一である。他流派も又勉強すべきものである。必ず一流一派には長所がある。勿論音楽的でないものもないとは云へぬ。而しそんな短所を抜き出して云々し、獨りよがりになっている事などは、本當の尺八の持味や、哲学味を、知らぬものと云へる。廃他感念よりも抱合して、いゝ處を取る事を忘れてはならぬ。

善養寺氏の演奏は、久松風陽を思い起こさせる。

このような素晴らしい尺八奏者のように、多くの若者が続くことを願って。

さらには、

善養寺氏のお父上のような人(子どもに虚無僧になれという父親)がもっと増えることを願って。笑

尺八界、あんな人こんな人。vol.1はこちら↓

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇