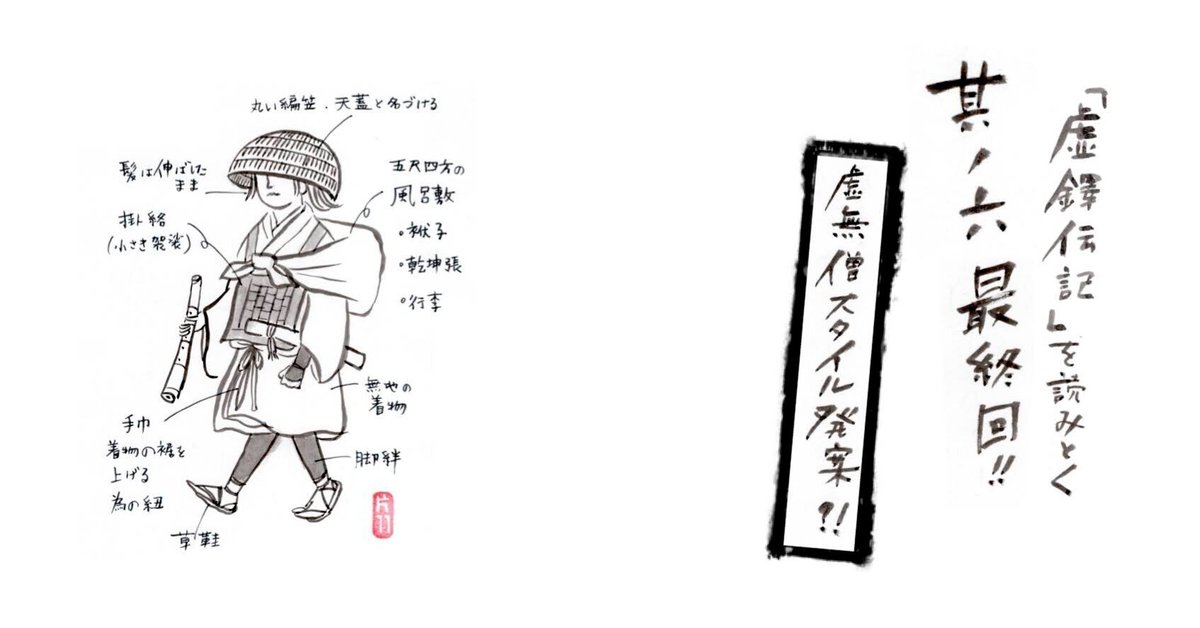

「虚鐸伝記」を読み解く 其の六 最終回! 虚無考案、新しい修行スタイル!

いよいよ最終回です。

虚無、行脚の始まり。

虚風が虚無に、

「なんじゃその怪しい格好は?!そちは気でも違ったか?」

と聞いている場面。

今回も、

以下、漢文が「虚鐸伝記」

かな文字入が「虚鐸伝記国字解」です。

その下に私の簡単な日本語訳。

遠行即服上施手巾著脚絆草鞋大包歩袱(方五尺也)以蔽副子乾坤張以之中結〔以木綿為之長短因副子大小〕(是は中をゆいつくる事なり長さ大小によるべし)以結之行李盡盛于此以負之

えんこう(遠行)にはすなわち、ふくじょう(服上)にしゆきん(手巾)をほどこしとは、遠き所に行くときは、きるものゝうへに、しゆきんをももって、をび(帯)のうへを引きしめし事なり。きやはん(脚絆)、そうあい(草鞋)をつけとは、きやはんをはきわらじをはきし事なり。大ほうふく(包歩袱)とは風呂敷の事なり。方五尺とは五尺四方の風呂敷なるゆゑへなり。ふくす(副子)をおふとは其風呂敷にて、ふくすをつゝみし事ななり。けんこんばりにて風呂敷をのばせし事なり。中結もって是をむすびとは、中ゆいにて、ふくす(袱子)の中をしめたる事なり。道中入用の道具をふくすの内に入ておふなり。行李とは唐音あんりとよむ。道中の物をすべていふことなり。

遠方に行くときは手巾で裾を上げ脚絆をつけ、草鞋を履き、五尺四方の風呂敷で袱子と乾坤張を被い行李を包みます。

ここで言う手巾とは、裾を上げる為の紐の事。尻端折をするわけにもいかなかった為、紐で上げる。

尻端折とは、和服の着装法で、長着を労働に便利なように裾をまくり上げて帯にはさむ方法、または、その名称をいいます。男は、背縫いを帯にはさみ、女を裾回り全体を折り上げて両褄を帯にはさみました。江戸時代、婦人の道中姿の際にも脚さばきがいいため行なわれました。(着物用語大全より)

こちらは船頭さんの尻端折↓

ボストン美術館所蔵

(虚無僧二人連れ)

【袱子(ふくす)】禅僧が行脚するときなどに用いるふろしき。

【乾坤張(けんこんばり)】旅の虚無僧が持つ木札で、つまり位牌であり、行き倒れで死んだ時の墓標の代わりになる板。

【行李(こうり)】竹や柳、藤などで編んだ篭の一種。直方体の容器でかぶせ蓋となっている。衣料や文書あるいは雑物を入れるために用いる道具。衣類や身の回りの品の収納あるいは旅行用の荷物入れなどに用いられた。

袱子は風呂敷のことなのですが、大包歩袱も風呂敷のことで、風呂敷で風呂敷を被う事になってしまいますが、この時代の袱子はまた違うものだったのかもしれません。

乾坤張を更に詳しく

乾坤張 不生不滅

是は小板をもって為之。一面には乾坤張書の三字、一面には不生不滅の四字を書し、歩行にこれを持つ。是は中をゆいつくる事なり。長さ大小によるべし。

虚無僧は表に「乾坤張」裏に「不生不滅」と書いた檜、或は桐の板を持ち歩いた。

「乾坤張」は「乾坤板」とも言い、旅の虚無僧が持つ木札で、つまり位牌であり、行き倒れで死んだ時の墓標である。

寺によって書かれている文字に違いがあるようで、「不生不滅」のほかに「凌霄峰頂看雲人 普化堂中第一祖」とか「吹けば行き吹かねば行かぬ浮雲の風にまかする我が身なりけり」など書かれていた。

しかし、道楽虚無僧が乾坤張を持ち歩いていたかは甚だ疑問。との中塚竹禅の指摘。

不生不滅は皆さんもご存知の般若心経にもあり、仏教用語。

「何ものも生ぜず、また滅びないということ。 輪廻の世界から解放された世界観に立つと、絶対的な実在はないということを表現するときに用いる言葉」

その他、乾坤は虚無僧が持っていた持ち物の意味もある。

【乾坤(ケンコン)・六腑(ロクフツ)】

どちらも紙製の袋で、乾坤には寄進された銭を納め、六腑には寄進された米穀を納める。これが虚無僧の作法で、布製のものを使うものは偽虚無僧だとされたが文化年間より布袋を持つ事となる。俗に紙袋。

乾坤は天地乾坤の意で何もかも一切を包容すという所から虚無僧の所持品を一切入れる為の袋、六腑は五臓六腑の事で腹の中の一切という事で食物を入れる袋という事。

要するに、乾坤、六腑はコメを入れる紙袋で六腑が小さいほう、乾坤が大きいほう。またはコメを入れる方が六腑で銭を入れるのが乾坤ということもある。

ロクフツに余った時は、ケンコンへ米でも何でも入れるとのこと。

今の箱形の偈箱になったのは江戸時代後半のようです。

だいたい「偈箱」と漢字で書かれるが、本来なら「餉箱」と書くのが正しい。何故なら、「偈」が書かれていないからとの、神田可遊氏のご指摘。(『尺八通信3号』より)

私の餉箱は高橋虚白師が作ったものを譲り受けたのですが、「乾坤張」 「不生不滅」と書いてあります。

墓標にもなる餉箱。一石二鳥✌

往以見虚風虚風怪問曰狂客此何状乎對曰在昔先師普化禅師遊于城市振鐸而爲狂小子亦欲倣之

ゆいてきよふう(虚風)にまみゆとはみぎの形にて虚風會し事なりきよふうあや(怪)しみ問て曰く、きようかく(狂客)是なんのかたちぞやとは、きよふう(虚風)きよむ(虚無)を見てそちは氣がちがひはせぬかわけもないふりをしてとたずねし事なり。きょむこたえていはく、むかし先師普化禅師、城下あるひは市町にあそびあるき、たく(鐸)をふりてきようじきょうじん(狂人)のごとく偈をとなへしたまへしなり。われもそのまねをして、かくのごとくきょうじんのやうなるかたちをするといふことなり。

虚無がこのような格好でいたら、虚風が「何と言う怪しい格好よ、気が違ったか?」と聞くと、「むかし普化禅師が狂人のように鐸を振りながら偈を唱えて市中を歩いていたのを真似して、この格好してる」と虚無が答えた。

且小子新制法度以完圓笠號天蓋以脱爲不敬蔽以對客此即市中之棲遅幽居且我輩之僧死則袱巾以包尸副子以爲席中結以結之埋之土中乾坤張以爲碑銘虚鐸以爲楽葬行脚中死者欲一以之爲法焉意夫子意如何乎

是はまた虚無がいはれしことなり。われはいまほうしきといふて、編笠を天蓋と名づけてぬぐをぶれいとして、かつぎながら人にあふ。これ町中に住みながら隠志の心なり。われらがやうなる僧の死するときは、大ふろしきに死がいをつゝみ、中ゆいにしてそれをむすび、ふくすを下にしきて、うずむるなり。しかればそのうへに、けんこんばりたてゝはかのごとくし虚鐸をふいてこれをとむらふ。これをもほうしきとせんとおもふが夫子とは虚風を指していふ。心に何とおぼしめすと虚風に問かへせしなり。

また虚無が言うには、私は新しい様式として編み笠を天蓋と名づけ、脱ぐのは無礼とし、被ったまま人に会うことにした。これは町中に住みながら隠者として暮らす心得です。仲間の僧が死んだ時は大風呂敷に死骸を包み、袱子を下に敷き埋めます。その上に乾坤張を立ててお墓のようにして、虚鐸を吹き弔います。この新しい様式をどう思いますか?

虚風感賞唯々而辞別

(虚風は感謝してさようならを言った)

虚風其いふ所一々理あり。尤に思ひ其心をかんじ、しやうび(賞美)して、行脚の身は、げにかく有べき事とうなづいておられしなり。それより諸国を遊行する為に虚風の許を辞して別れ行きしなり。

虚風が言うには、一々ごもっとも。褒めてまさにそのようにあるべきじゃとうなずいていた。虚無は諸国を行脚する為に虚風の許を辞して旅立って行きました。

(「虚鐸伝記」と翻訳がかなり違う…)

爾後虚無廻遊于五畿七道以弄虚鐸音

これはそれより後、虚無がきよたくを吹て日本國中をまはり、此宗門を世人にすゝめし事を明せり。五畿は王城の近邊五ケ國なり。即ち畿内なり。七道は東海、東山、北陸、南海、山陽、山陰、西海道と第日本國を此頃は八道に分ちしなり。即ち日本全國なり。

その後、虚無は日本全国を廻り虚鐸を吹いた。

【五畿七道(ごきしちどう)】とは、古代日本の律令制における、広域地方行政区画。

五畿は五畿畿内ともいい、大和、山城、摂津、河内、和泉の五国。現在の奈良県、京都府中南部、大阪府、兵庫県南東部を合わせた地域。

七道東海道、東山道、北陸道、山陽道、山陰道、南海道、西海道の七道。

要は、虚無は今の北海道をのぞいた日本国内全部をまわったということです。しかもその足跡は一切残さず!さすが虚無僧。

世人問曰子是何者乎對曰僧虚無於此乎世人稱此徒爲虚無僧

是は虚無に世間の人々が、其すがたの異形なるを見て、ふしぎにおもひて、其許の名は何といふぞとたづねしとき、其返事に、われは出家にて、虚無と申すものなりと、いはれしを聞いて、世の人が次第によびつたへて、きょむ僧といひし事なり。それより遂に其名となりたるなり。虚無僧といひつたう事此時よりと知るべし。

世間の人々が虚無の格好をみて不思議に思い名前を聞いたところ、我は出家して、名を虚無と申すものなりと言った。それが云い伝えられ、きょむ僧という事になり、それが今の虚無僧のはじまりとなった。

虚無僧のはじまり宣言ですが、1494年の「 三十二番職人歌合」では虚妄僧、1690年「人倫訓蒙図彙」には虚毛僧、1837年「守貞謾稿」のは菰僧、「嬉遊笑覧」には古無僧、など、虚無僧の漢字は色々あり、虚無が始まりではありません。

しかしながら、最初の頃はやはり世間の人に「変な格好」と思われてたのかもしれない。

諸国門人多爲此状甚則至于爲鉄頭帯頬當佩長刀或匕首

諸國に多く弟子出来たりしが、いずれも虚無の形をまなびて、其すがたに取つくろふ事になりしなり。中にもいたって、物数寄するものは、くさりはちまち、ほうめんをきて、太刀よろひどうしなどさして通行せし事なり。つまびらかには知らざりが、そのころ(其頃)は皆々武門の浪人のめん/\、此宗門に入て、日本國中を武者修行のために、國々をめぐりて、あるきしが、浪人時の渡世ともなり、還俗して其國々の仕官奉公するもおほかりけるとなり。

【鎖鉢巻(くさりはちまき)】鎖を細かく編んでとじつけた鉢巻き。また、布の中に鎖を入れた鉢巻き。

【鎧通(よろいどおし)】短い刀剣「短刀」の一種。

そして諸国に弟子ができ、その弟子たちは虚無のその姿を真似した。中でも風流者は、鎖鉢巻きに刀をさして歩いた。その頃、浪人たちはこの宗派に入門し、武者修行の為に諸国を巡り歩くのが浪人時の渡世になり、還俗してその国々の仕官奉公する者も多かったそうな。

「正しい浪人の過ごし方」のお手本。

鎖鉢巻きとかは、見たことないですね…。まさに新しい虚無僧スタイル。

虚無帰江州暫住志賀之邉而傳之儀道

其後虚無はかへりて、江州のしが(志賀)のへんにすみしが、こゝに儀道といふ人に、きよたく(虚鐸)をつたえられしことなり。

その後、虚無は志賀の辺りに住み、儀道という人に虚鐸を伝えた。

儀道傳之自東自東歴八代

自東、可笑、空來、自空、惠中、一黙、普知來。是は八代の名にて八伝なりし。儀道は虚鐸を自東におしへ、自東より八代を経て知来に至る。

これは儀道から八代続き、自東、可笑、空來、自空、惠中、一黙、普知來と伝わった。

(全員、謎。)

此時既無有虚鐸之名唯稱嘘鈴而爲曲耳其稱尺八者華和共爾未知誰命之

其知來につたへて、ふきしみぎりはきよたく(虚鐸)の名を知るもの少しもなし。たゞきよれい(虚鈴)としよう(称)しふきようの名とするばかりなり。また尺八とよびきたる事は、から(唐)にても日本にても同じ事なり。たれが名付けしといふこと知れず。かんがへ見るに笛竹の寸尺に然れども一節切も吹きたり。

その知來に伝わる頃は虚鐸の名を知る人は少なかった。虚鈴といわれていただけ。又、尺八という言い方は唐でも日本でも同じであった。誰が名づけたかは分からない。笛の長さで名づけられたと考えられる。一節切も吹かれていた。

誰も虚鐸って知らずに間違えて虚鈴って言ってるの嘆きの言葉です。

最初にもありましたが、最後にも出てきました。よっぽど修正したかったのでしょうか。

「尺八」と、唐でも日本でも言われてる、とのこと。長さで「尺八」って名づけられてるらしいよ、なんて言い添えられている。ついでに一節切の名前も突然登場しました。

知來傳之予予傳之無風或就他師而爲無盡調曲

知來はこれを予に伝ふとは、予は遁翁自身の事なり。此僧記を知りたる人故に、虚鐸の曲をならはれし事なり。其後とんをう(遁翁)より無風におしへられしが、無風は其以後他の師をあれやこれと取て、いろ/\の手を習ひし事なり。其いにしへの宗門の事、古義をば失ふことなかれとのみ申のこされたり。宗僧心得給ふべし。

知來はこれを私に伝えた。私は虚鐸伝記の作者の遁翁です。虚鐸も習っている。その後遁翁から無風へ伝わったが、彼は他の師匠幾人かにもついて、色んな手を習っている。そのいにしえの宗門の事、古い教えを失う事のないようにと言い残している。宗派の門人たちは心得るように。

遁翁の弟子、無風は他の師匠からいろんな手(技法)を習っているとのこと。これは困ったものだと言う意味なのか、尺八の時代は変わって行くという暗示なのか…。

次に記す系図は写本に付記しありしものにて其真偽は他日取調の上発表すべきも唯爰(ここ)に参考として誌す。(増補者逸童誌)

【終】

この本は中塚竹禅著「琴古流尺八史観」昭和54年(1979)により、偽書と断定されている。その中でどの辺りが頗る怪しいのか著者によると、

第一、年代の記入が全然ない事

第二、著者遁翁の伝記が不明な事

第三、記事の材料の出所が不明な事

第四、原本がドコに在りドコから出たか不明な事

第五、正勝公は虚無僧の元祖に非ざる事

以上の理由で私(中塚竹禅)は此の虚鐸伝記は、只一篇の戯曲小説の類に過ぎないものだと断定するのである。

との事。

何故にここまでする必要があったかと言うと、

偽書作成の背景として、明暗寺が関東(鈴法寺)の支配を脱し、京都において普化尺八の本寺として、その独自な活動を展開するに至ったのが、明和四年(1767)のことであると考えられるが、京都の市民の間において尺八が流行するに至った時代であり、そうした時代に触発されて、明暗流本寺が独立し、まことしやかな普化宗の偽書が成立されるに至った。(中塚竹禅)

ここで言う、「関東の支配と脱し…」というのは、1760年から七年間に亘って明暗寺と一月寺・鈴法寺が本寺・触頭の意志統一から争った事を指しているようである。

また、徳山隆氏は『普化宗の網紀は同書成立当時だいぶゆるんできたようすであり、金銭目当に町人の入宗を認めたり、虚無僧特権を悪用してのゆすり・たかりの行為も出てきたようで、1773年には不法の虚無僧取締強化のための幕府の令達が出されている。こうした幕府や世間の反発に対抗し改めて普化宗の正当性を主張するために本書創作の必要性があったのかも知れない』と述べられている。つまり覚心や例の四居士を開祖として設定して、普化宗や虚無僧寺の正当性を主張し時の幕府の公認を得ようとしたのである。(山口正義著「尺八史概説」)参照。

【網紀(こうき)】一般的に規律のこと。

「虚鐸伝記国字解」(1795)の前に「虚霊山縁起」(1735)、「尺八筆記」(1764~72)が成立しており、もっと前に「暮露虚無僧本則」(1628)や「和漢三才図会」(1712頃)など、この虚鐸伝記国字解の下地となる内容が少しづつあちこちに記されており、「虚鐸伝記国字解」の創作は、集大成であったのではと言われている。

『虚鐸伝記』の増補をした河本逸童とは、琴古流の人。

こちらに河本逸童のことが書いてあります。ご参考に。

https://seirinsha.tikuinshoja.com/image/15_shakuhachikai_no_ayumi/v18.pdf

さらに、

岡田冨士雄著『虚無僧の謎』第1章に、『虚鐸伝記』についてとても詳しく考察がされており、また別の視点で読み解くことができます。例えば、法燈国師は径山寺味噌を日本に伝えた最初の人と伝えられているが、その事実は法燈国師のどの文献にも記録されていない。これについては土地の味噌を宣伝するために、後世の人がでっちあげたと著名な史家が言っているそうだが、唐へ渡った多くの僧が日本に無かった食べ物の製法や植物を持ち帰り日本に伝えたという話は珍しくないので、証拠もないのにこうした言い伝えを否定するのも、また間違っているとのこと。法燈国師が尺八を持ち帰っていないと言い切れないのもまた事実であるのだ。

何はともあれ、『虚鐸伝記』を読み解くにあたり、随分と日本史の勉強になりました。

この「虚鐸伝記国字解」を読むだけで、西暦600年の唐代から、1300年代の楠正勝のこと、そしてこれが書かれた江戸時代1700年代後半に至るまで時空を超えた旅が出来、関東と関西の虚無僧寺の関係まで垣間見る事ができましたね。

謎といえば、「虚鐸」という呼び名が全く広がらなかったこと。それほどこの『虚鐸伝記』は読まれていなかったのでしょうか😓

色々謎は残りますが、其の六まで続いた『虚鐸伝記』の徹底探求はここで終わりです。

最初から復習したい方は其の一からどうぞ!↓

参考文献

神田可遊著『尺八通信3号』

山口正義著『尺八史概説』

中塚竹禅著 『琴古流尺八史観』

岡田冨士雄著『虚無僧の謎』

情報提供協力

尺八研究家 神田可遊氏

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇