3Dプリンタ Ender3-v2 Sprite Extruder Pro Kitを組む

はじめに

3DプリンタEnder3-v2を使ってます。

これをダイレクトエクストルーダー化したいな~と思ったのが発端。

いろいろ調べているときにEnder3-s1が発売されたんですよね。

「これ欲しいわ~」と思ったけど2台もいらないし、アリエク見てたらヘッドだけ売ってたし、キャンペーンで安かったのでSprite Extruder Pro Kitをポチってしまいましたとさ。

Sprite Extruder Pro Kitの調達

これね。

リンク切れしてたらごめんだけど、Creality公式で20%OFF!

納期予定は2ヶ月先だったけど、2週間で届きました。

内容物

取説(英語と中国語)、ヘッド、スライダー、フラットケーブル、ねじ。

これだけ。

組み立て方はYouTubeに動画があるのでそちらも参照すればOK。

組立開始!

具合を見るために元々のヘッドはそのままにスライダーを組み付けてみた。

良さそうなのでそのまま組み立て続行。

ヘッドは付属のねじ4本で横から留めます。

工具は付いていないのでEnder3-v2に付属のレンチを使います。

このあと、元々のヘッドは外しました。

配線作業

配線も取説見ればすぐわかります。

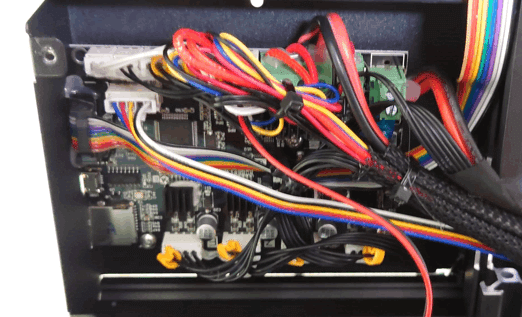

ただね、これ↓

丁寧にグルーガンで抜け止め処理されているのでコネクタが抜けません。

最初はカッターで地道に削りましたが狭くて作業しづらいしキリがない。

最終的に基板を本体から外してヒートガンで炙り、グルーが熱で油断した隙にコネクタを抜きました。

コネクタ差し替えた図↑。

フラットケーブルには2つほど使わないコネクターがあります。

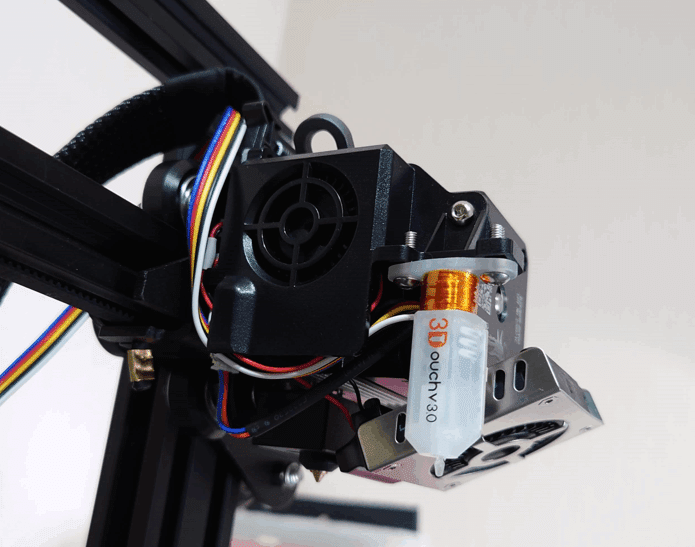

またフラットケーブルにはBL-Touchの配線が含まれていて、BL-Touchをヘッドに直付けできるようになっているんですが、自分のは3D-Touchというパチモノなのでヘッド側のコネクタ形状が合いません。

なのでこの配線はそのまま元のカラフルなフラットケーブルを使います。

エクストルーダーが不要になったので取り外し。

外した後の穴を使ってフラットケーブルを固定しました。

3D-Touchの配線はこんな感じ。

かっこ悪いのでそのうちコネクタを購入してヘッドに配線することにしよう。

これで無事にEnder3-v2がEnder3-s1仕様になりました。

3D-Touch(BL-Touch)の位置設定変更

こちらの記事を参考にプローブの位置を修正します。

Pronterface接続時にスライサーソフトが立ち上がっているとPermissionエラーでEnder3本体に接続できないので必ずスライサーソフトは終了させておくこと。

あとUSBケーブルからEnder3の基板に給電されるのでEnder3の電源はオフのままで大丈夫。

オフセット値は以下の通り

Sprite Extruder Pro KitのBL-Touchオフセット位置

X=-30

Y=-40

実はPronterfaceを使わなくても以下のようなGコードをテキストファイルに書いてSDカードに保存してからEnder3で実行すれば設定が変更できることにあとから気づいたのであった。

①以下のコードをテキストファイルに書き込み

M851 X=-30 Y=-40 ←オフセット値を指定するGコード

M500 ←設定を保存する命令のGコード

②テキストファイルの拡張子を「.gcode」にしてSDカードに保存

③上記ファイルをEnder3でプリント実行

あとはZオフセットを調整すればヘッドとBL-Touchの位置出しは完了です。

エクストルーダーの押し出し設定変更

Extruderのギア比が変わったので、フィラメントの押し出し量設定を変更する必要があります。

付属のマニュアルを読むと「Esteps/mmを424.9にしろ」と書いてある。

これは無印のEnder3の設定画面なのかな?

しかし、Ender3-v2の設定画面は「Transmission ratioE」なのである。

よく考えれば同じ意味なのだろうが、この時はよく分からなかったのでこのまま印刷してみました。

細いもじゃもじゃが定着もせずにもじゃもじゃ。

送り出し量が全く足りてないのでやっぱりratioEが424.9なのだろうということで変更します。

先ほど使ったPronterfaceで変更しました。

①Pronterfaceにて「M92 424.9」と入力し、[Send]

②「M500」と入力し、[Send]して保存

どうやらそれっぽく出力できている模様。

あとで冒頭に貼り付けた動画を見たらちゃんとこの説明がありました。

Pronterface使わなくてもEnder3本体で設定すればOKです。

一休み

出力結果の考察は別記事にします。

作業内容はそれほど難しくはないですが、Ender3の構造的に分解するのがめんどくさいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?