意味が分かると少し希望が持てるグラフ

0.初めに

まずは、動画「意味が分かると少し希望が持てるグラフ」をご覧いただけるとうれしいです。

これは、「意味が分かると怖いグラフ」の解答編です。この動画もご覧になるとよくわかると思います。

コロナの感染が拡大していて、いろいろな意見が出てきています。その中には、ロックダウンなど強い規制をかけるべきという話もあります。

しかし、過去の緊急事態宣言よりも強い行動の規制をかけたとしても、12月までに全国の新規感染者数が6,000人を下回りません。

十分な感染者数の抑制効果が出るのには、相当な時間がかかります。

そのような規制で犠牲になるのは、子供だったり、高齢者だったり、障害者だったり、暮らしに余裕のない家庭です。

では、希望がないのでしょうか。

その答えは、ワクチンです。

菅総理が言っているからとか、国の方針だからというわけではありません。

当然、不確かな部分があるので、安心はできません。

しかし、現状をもとに、シミュレーションしてみると少し希望がわいてきました。

1. ワクチン接種は進んでいないんじゃないの?自治体に届いてないんじゃないの?

ワクチン接種の状況は、首相官邸HPや内閣官房HP、厚生労働省HPに掲載されています。

それをみると、現状(8月20日時点)では、一日100万回を超えるスピードで接種が行われています。

また、すでに、10月の第1週までは、2週間で10,000箱、1,170万回分のワクチンの供給が固まっています。注射器についても、5/10の週以降では、1バイアルから6回接種が可能な注射器が配布されています。

これを踏まえると、ワクチンの接種スピードは、一日で約84万回分の接種となります。

2.ワクチンの接種が終わるのはまだまだ先なんじゃないの?

実は、高齢者は2回目の接種も85%を超えており、ほとんど接種が終わっています。

今後は、12~64歳のワクチン接種が加速することになります。

今後、モデルナ製のワクチンの供給が増えなくても(=職域接種がゼロだったとしても)、10月までには第1回目の接種が終わり、11月末には第2回目の接種が終わります。

3.といっても、ワクチンの効果はたかがしれているんでしょう?

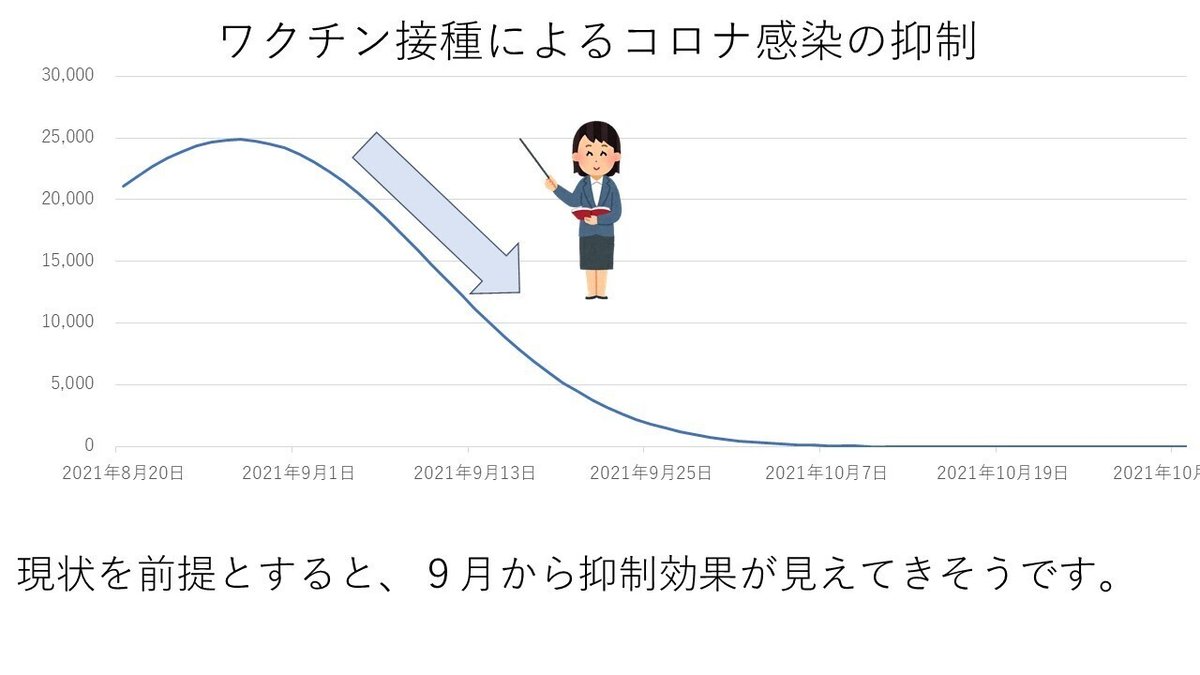

(1)ベースラインケース

まずは、基本形。現状を前提に、ワクチンの接種だけでどれだけの抑制効果が出るかです。

これによると、8月末をピークに、9月初頭から減少に転じ、9月中には抑え込みに成功します。

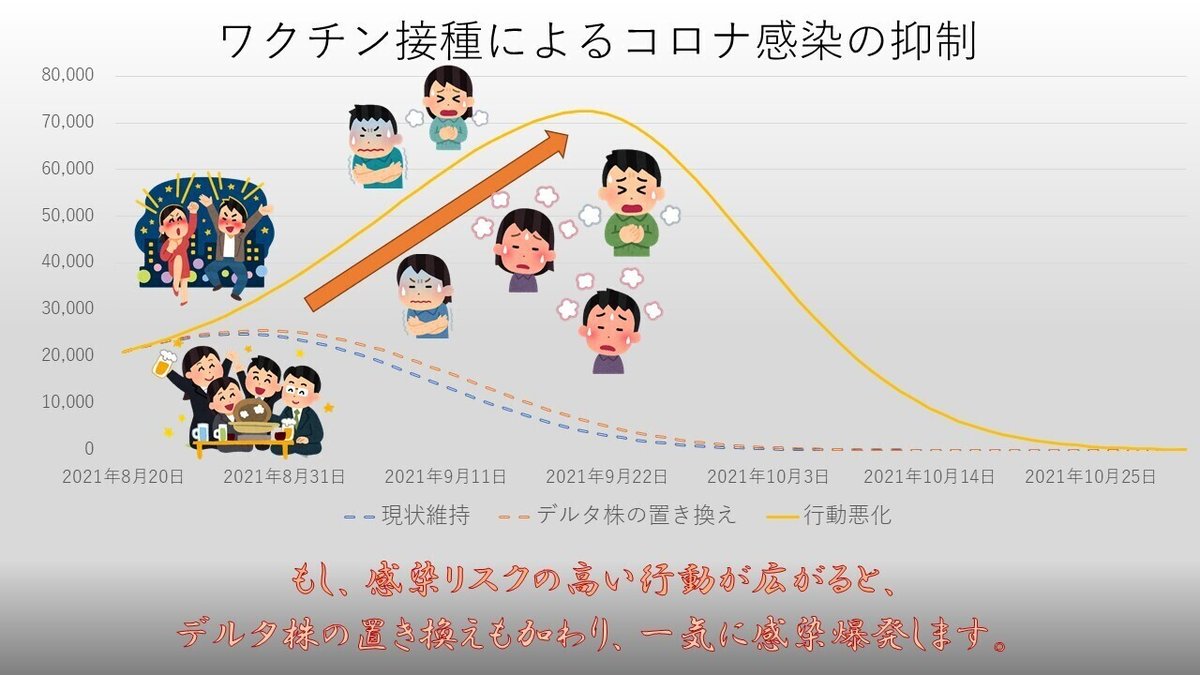

(2)デルタ株拡大ケース

次に、感染力の強いデルタ株が置き換わり、全体の感染力が拡大した場合にどうなるか。

その場合でも、8月中は感染拡大が進み、人数が増えていきますが、9月初頭から減少に転じ、9月中には抑え込みに成功します。

(3)悪夢のシナリオ―行動悪化ケース―

しかし、油断はできません。

もし、感染予防の手を緩めたらどうなるでしょうか?

マスクをせずに大声で話し、大人数でお酒を飲み、食事をする。手指の消毒はしない。少しくらい体調が悪くても、仕事に来いと言う。テレワークでなく、きちんと職場に来いという。

この場合、感染拡大に歯止めがかからず、一日に7万人以上の新規感染者が発生することになります。

抑え込みに成功するのもぐっと遅くなり、10月までかかることになります。

多くの方の犠牲の後に感染が収まる、悪夢のシナリオです。

(4)選ぶべきシナリオ―予防行動拡大ケース―

選ぶべきは、感染予防をより一層徹底することです。

そして、私たち一人一人の行動で選択できるシナリオです。

そうすると、全体の感染者数を抑えられ、感染の収束も早くなります。

(5)まとめ

コロナ禍になってから、もう1年半になります。

これまで、みんなでがんばってきました。

暑い日でもマスクをつけてきました。

手が荒れるのを気にしながらアルコール消毒してきました。

飲んで騒ぎたいのをこらえました。

旅行したい気持ちをぐっと押さえてきました。

ワクチンを打って、発熱した人もいます。

出口まであともう少しです。

感染予防を続けましょう。自分のため、近しい人のために。

4.備考―データの作成方法(技術的な話なので、読み飛ばして可)―

〇新規感染者数

新規感染者数については、「意味が分かると怖いグラフ」で解説していますので、そちらをご覧ください。

〇接種希望の割合

65歳以上については90%とし、12~64歳については80%と仮定しています。

〇ワクチン接種スピード

厚生労働省HPによると、10月4日の週までにおおよそ2週間で1万箱分を自治体に供給することになっています。この配分が、10月4日の週以降も続くと仮定します。

なお、モデルナ製やアストラゼネカ製のワクチン接種については、試算の対象外としています。モデルナについては、今後の供給見通しが不確かであること、アストラゼネカについては、接種の対象者が限定されるためです。

このため、モデルナやアストラゼネカのワクチン接種の確保状況によって、接種スピードが加速することはあります。また、モデルナ製ワクチンに異物混入がありましたが、本シミュレーションには影響ありません。

また、ファイザー製ワクチンについては、3週間の接種間隔が必要であることを踏まえています。

まず、(1)65歳以上の高齢者の第2回目の1日の接種回数は、3週間前(21日前)の日の65歳以上の第1回目の接種回数の7日間平均と同じとしています。7日間平均としたのは、接種日のずれを補正するためです。

(2)65歳以上の高齢者の第1回目の1日の接種回数は、8月14~19日の接種スピードが20日以降も続くと仮定しています。

(3)12~64歳の第2回目の1日の接種回数は、3週間前(21日前)の12~64歳の第1回目の接種回数の7日間平均と同じとしています。

(4)12~64歳の第1回目の1日の接種回数は、1日の接種回数(約84万回)から(1)~(3)を引いた数としています。

なお、12~64歳の第1回目、第2回目の日にちと接種回数は、公表資料でまとまっているものが見つからなかったことから、

一般接種の「すべて」‐一般接種の「高齢者」+「医療従事者等」+「職域接種」‐「重複」

で算出しています。

また、0-11歳については、ワクチンの接種はゼロにしています。

〇ブレークスルー感染(ワクチンを打っても感染)の影響も考慮したワクチンの効果

ブレークスルー感染については、厚生労働省の資料「ワクチン接種状況と新規感染者数等の動向について」の「日本のワクチン接種歴別の人口当たりの新規陽性者数(10万人対。全年齢)」において、未接種:27.4、1回接種のみ:9.1、2回接種:1.3となっていることを踏まえ、同比率で感染者率が減少すると仮定して試算しています。

具体的には、未接種者1人に対し、1回接種者は9.1/27.4人分、2回接種者は1.3/27.4人分として、感染対象者数を扱っています。

〇ワクチン接種による新型コロナウイルスの感染抑制効果

(0) 共通事項

人口は、「令和2年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(都道府県別)(総計)」に基づいています。なお、10・11歳人口、12~14歳人口については、10~14歳人口にそれぞれ2/5(10・11歳人口)、3/5(12~14歳人口)を乗じて求めています。

一日当たりの感染率を1.04としています。これは、8月20日時点の1週間の全国での7日間平均の感染者の増加が1.32であることから、一日当たりの増加率を1.32^(1/7)で求めたものです。

また、ワクチンの接種効果は、上の「ブレークスルー感染の影響も考慮したワクチンの効果」により求めた8月20日の感染対象数に対する、ワクチン接種の進展による感染対象者数の割合により求めています。

例えば、感染対象者数が30人(全員未接種)であるのに対し、10人が1回接種、10人が2回接種であった場合、「10+10*9.1/27.4+10*1.3/27.4」=13.8なので、約46%の感染抑制ができることになります。

(1) ベースラインケース

ベースラインケースは、一日当たり感染率1.04に「(0)共通事項」の抑制効果、前日の感染者数をそれぞれ乗じて感染者数を求めています。

(2)デルタ株置き換えケース

デルタ株置き換えケースでは、NHKの報道(2021年8月1日18時53分「デルタ株「水ぼうそう」と同程度の感染力か” 米CDC内部資料」)において「内部資料では、デルタ株の感染力について1人の患者が平均5人から9.5人程度に感染させる可能性があるとしていて、従来のウイルスの平均1.5人から3.5人程度に比べ高くなっていると推定しています。」とされていることをふまえ、デルタ株の感染力を7.25、従来株を2としています。デルタ株の感染力を7.25、従来株を2としています。なお、デルタ株の感染力を従来株の2倍程度としている報道もありましたが、デルタ株の感染力の過小評価を避けるという趣旨で、より高い数字としています。

なお、デルタ株の感染力を従来株の2倍程度としている報道もありましたが、デルタ株の感染力の過小評価を避けるという趣旨で、より高い数字としています。

また、従来株とデルタ株の比率は、従来株1:デルタ株3と仮定しています。これは、東京都健康安全研究センターにおけるスクリーニング検査結果を踏まえて設定しました。

これが、30日間でデルタ株に全て置き換わると仮定しています。

(3)行動悪化ケース

行動悪化ケースでは、(2)デルタ株置き換えケースによる感染力の悪化に加え、一人の感染者が他人に感染する割合を上昇させることで試算しています。

(2)でのデルタ株の感染力を前提に、直近の1週間の増加率1.3に基づくと、5人に1人強(0.22)が感染を拡大させていることになります。

これを踏まえ、過去の増加局面で、7日間平均新規感染者数が最も増加した時期(2020年4月3日)では、一日当たりの増加率が1.12まで上昇したことを参考に、30日間で2人に1人強(0.56)まで増大した場合を行動悪化ケースとしています。

(4)予防行動拡大ケース

予防行動拡大ケースについては、現在、(3)の考え方の逆で、30日間で感染を拡大させる人の割合が70%まで減少した場合(0.22*0.7)を予防行動拡大ケースとしています。

〇ほかの分析

ワクチン接種の効果については、政府も複数の分析を整理・公開しています。

こちらも参考になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?