【DIY】ポーカーにのめり込みすぎてポーカーテーブルまで作った話

こんにちは😸

ポーカー大好き、シェルフィー株式会社のniidaです。

以前、会社ブログで社内の部活動文化についてお話しましたが、今回はその中でも特に活動が活発な「ポーカー部」の活動報告を共有させてください。ポーカーまったくわからんという方でも大丈夫です!

社内ポーカー部が楽しすぎてポーカーテーブルを自作してしまった

弊社では大体、月に2〜3回の頻度でポーカーで遊びますが、これまではメンバーが有志で購入してくれたプレイマットで遊んでいました。

ですが、平均参加人数がほぼフルの8〜9名になり手狭になってきたことや、本格的にお店(ポーカールーム)などに足を運ぶメンバーも増えてきたことで本物のポーカーテーブルを味わってしまうと、ある程度しっかりしたテーブルで遊びたいという声が増えてきました。

そこで、「作ろうぜ!」と声を上げたのがエンジニアのおっきーさんで、自分もそれに続く流れとなりました。

おっきー

釣りとキャンプ、ポーカーをこよなく愛するAll Inエンジニア。これまでに新規事業開発責任者として4つのサービスをリリース。シェルフィーでは、事業開発やチームビルディングの経験を生かし色々な場に顔を出しながらも、メインは最前線のエンジニアとして奮闘中の2児のパパ。マイハンドはT5s。

niida

デザイナー出身。前職でwebデザインや実装を経験し、シェルフィーではデザイン、CSなどを経て現在は採用チーム。アニメやゲームに没頭し、コミケにサークル参加することやコスプレをしてることが入社後の早い段階で会社にバレる。ポーカーは2022年にハマり、一時は毎週ポーカールームに行くほどのめり込む。マイハンドはT9s。

やはり我々スタートアップ企業の者としては、世の中になければ作ってしまおうのスタンスが根付いています。構想は常々ありましたが、やると決めてからの行動は迅速でした。

まずは出来上がったものがこちらになります。

スペックとして、

セイルチェアで10名座れる

ドリンクホルダー設置(大きめのグラスも入るサイズ)

カードが滑りやすいようトランプゲーム用の布を取り寄せて採用

肘置きの布も高級感が出るフェイクレザーを仕様

ディーラー席(カードを配ったりチップ集める役用の席)とチップトレイを設けるかも検討しましたが今回はプレイヤー人数を多く確保することにしました。

今回製作したのはテーブルの天板のみで、収納性(*1)とコスト削減を考え脚は取り付けず既存の机の上に乗せる運用です。サイズ感もあって、ある程度体重をかけてもひっくり返りません。

*1)置きっぱなしにはできないため、倉庫に片付けられる必要がありました

やはり当初は既製品の購入を考えたものの、一般流通で手に入りそうなポーカーテーブルを探してみるとなかなかピンキリで、簡素な作りで折りたたみ式のものが5〜6万円、本格的なものだと20万からと、わたし達目線だとコストとクオリティが帯に短し襷に長し、といった所感でした。

今回のテーブルにかかった製作費は¥48,050と、近しい品質のポーカーテーブルを購入するよりは圧倒的な低コストに収まったかと思います。

製作期間は構想から資材購入、完成まではおよそ1ヶ月ほどですが、制作そのものは3日程度でした。

それでは以下に、構想から完成までのプロセスを公開します。

リサーチと仕様詰め

なんといってもまずは、どんなポーカーテーブルを作りたいかを考えます。

これまでのプレイ環境の課題感は概ね以下が挙げられていました。

プレイマットでは8〜9人参加すると狭い

ドリンクを置くスペースがないので、倒してこぼしてしまう恐れがある(*2)

カードを配る際に勢い余ってテーブルから床へ落ちてしまう

チップを投げ辛く、本格感が薄い

外部の方を呼んで遊ぶこともあり、せっかくなら見栄え部分にも力を入れたい

*2)というかこぼしました

実は、5つ目が自作の動機として大きい側面がありました。

上記の解決をベースとしつつ、標準仕様としてクッション性のある肘置きは取り付ける前提で、私達の場合は以下の仕様で最終着地しました。

セイルチェアに座って10人が遊べるサイズ感

ドリンクホルダー(500ml缶でも倒れない深さ)

設置箇所は肘置き部分

カードのディーリング(配る)とハンドの確認(カードをめくる)がしやすい

既存のテーブルを脚代わりにし、天板がずれないようにする

ボード部分のクロスは滑りが良いものを採用

ボード部分は全面クッション性のある下地にする

肘置き部分の布は、本場志向で高級感ある素材を採用

理想イメージのぶつかりあいによる意見の衝突は少々ありつつも、おっきーさんがエンジニアなのもあり、課題感から要件定義まではサクサク進みます。

当初はRFID(*3)の搭載や、ハンド(手札)を撮影できるカメラを仕込もうと考えておりましたが、やはりプロダクトはMVP(*4)から始めるのが鉄則です。

※3)裏側でもプレイヤーが何のカードを握っているかわかる仕組み。 ※4)Minimum Viable Product。必要最小限から構築していく手法。

さて、理想形は固まったものの何から手を付けたら良いのだろうか。 ここは守破離の「守」の精神で、まずは他者が作ったプロセスにあやかろうと思います。

YouTubeでおもむろに「Pokertable Building」などと検索に打ち込むと、およそ海外のガレージで自作している動画が大量に見つかります。自分たちの理想形に近い動画を見つけ、製作過程を参考にしていきます。

ちなみに国内でも製作過程をアップされている方はおり、「アルパカTV」さんの動画は非常に参考とさせていただきました。

テーブルの組み立てに必要なパーツは大きく3つです。

天板(ボード)

肘置きの土台

脚

天板と肘置きにはそれぞれクッション素材と布を張り合わせます。

私達の場合、脚部の代わりになるテーブルがオフィスにあるため今回は割愛していますが、脚を取り付ける場合は肘を置きやすい高さなどを考慮してあげてください。

木材の設計をする

まずは土台となる木材部分を設計します。

そもそもポーカーテーブルのサイズ感を把握していなかったので、世の中のポーカーテーブルのサイズ感をネットでいくつか調べました。

およそ平均を取ると

奥行:1000〜1200mm

横幅:2400〜2500mm

なようです。

板の素材はコストの低い合板で考えていましたが、おっきーさんが4尺8尺サイズ(1220mm×2430mm)の合板がちょうど良さそうであることを見つけてくれます。

セイルチェアに座って使いたいので、椅子の座面が横幅約50cmで片側最大4人が横並びになること想定しても無理のないサイズ感です。

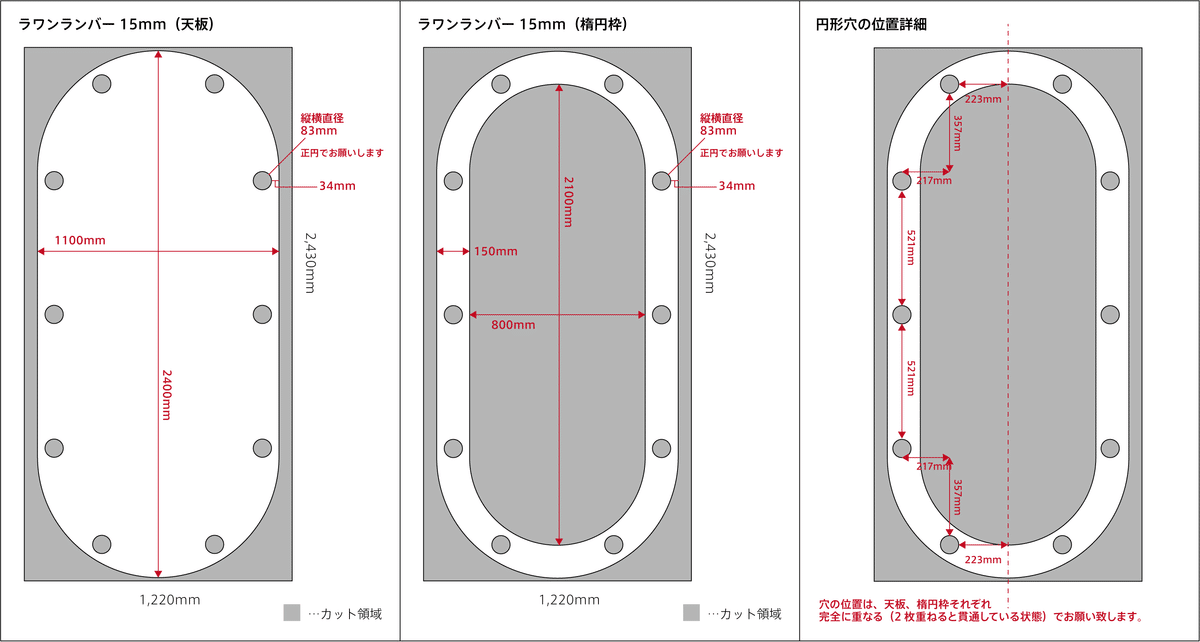

サクッと平面図を起こしてみましょう。

こういうときにIllustratorが使えると便利です。

図中に点在している小さい円はドリンクホルダー用の穴です。 ドリンクホルダーの位置は座った際に胸元部分に来るよう考えました。このポジションは人によって色々こだわりあるポイントかと思います。

天板と肘置きを重ねた際、今回のような深さのあるドリンクホルダーの場合はこれら土台板2枚を貫通させるように穴をあける必要があるため、同じサイズ同じ位置でなくてはなりません。設計はなんてことないですが、実際に自分たちで板を加工するにあたっては気を使うポイントです。

クッション材についても色々な貼り合わせ方がありますが、今回は複雑なことはせず木材と同じサイズにカットし張り合わせることにしました。

資材類を購入する

設計のイメージができたら必要な資材やアイテム、工具などを考えます。

私達が今回の制作で購入したものは下記です。

ラワン合板(1220mm×2430mmx15mm) x 2 (6,000円 / 1枚)

ラバーシート 厚さ10mm x 2(2,780円 / 1枚)

ラバーシート 厚さ 20mm(4,280円)

ドリンクホルダー x 10(3,648円)

ボード用クロス 3m(7,150円)

肘掛け用フェイクレザー布 3m(5,427円)

ネジ 10mm

以下は制作に使用した工具などです。

M3スプレーのり

ドリル用サークルカッター

ハンドタッカー

ハンドタッカー用ステープル(針) 500〜1000本程度

電動丸のこ

電動ジグソー

電動サンダー

インパクトドライバー

ドリル用のビット

ラワン合板(木材)1220mm×2430mmx15mm

今回ほどの天板、肘置きの土台に必要なサイズの合板木材は都心のホームセンターにはなかなか置いていないんですよね(少なくとも目黒区エリアに運び込めそうな距離には…)

初期段階では木材の手配からカット、配送までを専門業者の方に依頼しようと考えていましたが、それだけで今回の総予算相当の費用が見積もりとして上がったため断念。

費用はポーカー部メンバーでの割り勘のため、安価で丈夫な木材はないかとネットを探しますが四尺八尺(1220mm×2430mm)の合板が中々見つからず苦戦します。

そこでふとおっきーさんが近場に木材屋があることを思い出し、ランチ時にお店に確認してみると取り扱いがあるかもとのこと。後日改めて店主の方に確認を取らせてもらうと取り寄せ可能との回答が!

値段を確認しその場で即決、手配をお願いしました(しかも翌々日に届くというスピード感)。

都内都心部で木材をお探しならおすすめです。

📍 株式会社長崎建材店

https://goo.gl/maps/YH452aizhVCNEBL88

東京都目黒区東山3丁目1−5

ちなみにお店とオフィスが徒歩圏内なので、就業後にみんなで受け取りに行き手運びでオフィスへと持ち込みました。

板の厚みは15mm程度で問題ないと思います。 板を乗せる土台がしっかりしていれば、大人がある程度体重をかけても沿ったり折れることはない厚みですし、ここにそれぞれクッション材を張り合わせるので、テーブルの最大厚みは50〜60mm程のイメージです。

また、DIY前提なのでパワーのある工具をあまり使えないことを考えると、円形カットやドリンクホルダー用のホールカットを行うため、厚みがありすぎると加工しづらい懸念もありました。

ラバーシート(クッション材)厚み10mm

カードをめくる都合上、ボード面は柔らかくないとかなり不便です。

クッション性を持たせるためにボード面と、プレイ中もリラックスしやすいよう肘置きにそれぞれ張り合わせます。素材自体は好みのもので良いと思います。

私達はアクセス圏内にあるホームセンターにあった丁度いい素材がラバーシートでした。

これをボード用(薄いもの)と肘置き用(厚いもの)に分けて購入します。板の面積分をそれぞれ確保してください。

ドリンクホルダー

これ自体は無くても成立するんですが、合ったほうが圧倒的に快適ですので取り入れるのをおすすめします。サイズは500mlのペットボトルや缶が収まるサイズが良いのですが、深さがないとぶつかった時に倒れる心配などがあります。国内で手に入るものは浅いものが多いため、私達はAliexpressで購入しました。ちなみに、肘掛けではなくボード面にホルダーを取り付けるパターンもありますが、プレイ体験が落ちたり設計・施工が複雑になるのであまりおすすめしません。

ボード用クロス(3m)

ポーカーテーブルの見栄えが特に表れる素材ですね!

私達は「スピードクロス」と呼ばれる、カードが滑りやすい布を購入しました。カードを配る時や勝負を降りた際、スルスルッと盤面をカードが滑ると気持ちいいものです。デザインはシックでシンプルなものを選びました。こだわるなら、布屋さんにオリジナルデザインでプリントしたものを発注……という線もありましたが、予算感やデザインは後からなんとでもできるだろう考えで、シンプルなパターン素材を選びました。

肘掛け用フェイクレザー(3m)

ここも高級さが出る大切な部分です。私達はやはりゴージャス感を出したかったのでいい素材を検討しましたが、あまりにも高い布は予算オーバーなので見た目や手触りが革っぽさを感じるフェイクレザーにしました。

ボード用、肘掛け用の布はそれぞれ、長さはテーブルの長辺+1mほどを、巾(幅)は短編+40〜50cmほどの長さで購入すると良いと思います。ギリギリのサイズを買うと、布を貼る際にかなり苦労します。

いざ施工へ

木材・クッション材をカットする

早速、木材をカットしていきます。 まずは木材にそれぞれカットするラインをけがきしていきましょう。 (私達は30cm定規を駆使してチマチマとけがきしました)

特にドリンクホルダー用の穴は、ボード面と肘置き面で位置がズレないよう注意します。 穴の大きさは、ホルダーをつける際に布を巻き込むので、+3〜5mmほどの直径で取りました。

直線は丸鋸でガッとカットしていきます。キックバックに十分な配慮をします。

曲線はジグソーを使ってカット……とする予定だったのですが、買ってきた刃がレンタル工具と合わずカットできないトラブル。刃の対応メーカーは合っているはずなのに……。

ここで止まってしまうと後の作業が進まないので、丸鋸でカーブを直線的にカットした後に、サンダーで角を整えていく策を取ります。

肘置きの土台部分もカットしていきます。

外周はさほど難しくないですが、リング状にするため内側をくり抜くかたちでカットしなくてはなりません。

内周の曲線カットも慎重に行いつつ、無事に土台が出来上がりました。

ドリンクホルダー用の穴は、インパクトドライバーやドリルに取り付けられる「サークルカッター(ホールソー)」を使用します。

ジグソーでもできますが、ドリルで穴を開けて刃を通してカットする、といった工程を省けるのでおすすめです。

ちなみにこのサークルカッター、ドリンクホルダーの直径次第ではありますが、ホームセンターなど店舗で流通してる限界サイズが60mmほどなので、それ以上が必要な場合はネットで探すほうが早いかもしれません。

木材のカットが終わったら、それぞれの面に合わせてクッション材もカットします。

特に肘掛け部分はクッション材の貼り方次第で快適度が変わってきますが、今回はシンプルに上から貼るだけにします。

接着はスプレーのりを木材に吹きかけ、そっと上から貼っていきます。

布を貼り合わせる

ここまでできたらいよいよ布を貼っていきます。布には接着剤を使わず、タッカー(大きなホチキスのような工具)で留めていきます。

まずはボード側から。布にシワができないよう、位置を揃えたら片側だけまずは留め、逆側をめいっぱい引っ張りタッカーで固定します。見た目に反して結構な力仕事ですし、タッカーで留めるのにも握力が必要です。2〜3人は腕自慢に招集をかけると良いです。

タッカーは思いの外、力が必要でした

肘置き側も、まずは覆いかぶせるように布を貼ります。

その後、中央にカッターをいれ、布を少しずつ巻きつけるように張り合わせていきます。この作業、見栄えにも左右しますし失敗すると布の買い直しが必要なので気を使う作業です。 (この作業工程はアルパカTVさんの動画がとても参考になります)

どちらも布を固定できたら、ふたつを重ねてネジなどで固定します。

これで完成です!!

ついに出来上がりました! 最強のオフィスポーカー環境が!! 最高!!!!!!

部員達も完成品を見て「すげえ!」「テンション上がる!」と太鼓判です。

言わずもがなポーカーのゲーム体験も圧倒的に向上しました。

リラックスしてプレイができるようになり、お店同様のプレイングが可能になりました。(チップシャッフルやフォールド時にカードを投げる所作、ベット時に気兼ねなくチップを手放せるなど。カードを配ったりめくったりするディーラーの所作もやりやすくなりました)

終わりに

昨今、都内のIT企業でにわかにポーカー部活動が流行している兆しを感じます。 一方で満足行くプレイ環境をオフィスに用意するのは中々難しいかと思います。

企業によっては卓球台やビリヤード台を会議机と兼用で導入しているところもありますが、今後はポーカーテーブルが置いてある企業がきっと出てくるのではないでしょうか。

以上が、シェルフィーのポーカー部テーブルDIY記でした。 ポーカー部のある企業の方の参考となれば幸いです。

また、是非ともポーカーを通じて交流できればと思いますので、お気軽にお誘いください。

業務でも同卓できる人を募集しています

ところで弊社は業務でもポーカーでも同卓できるメンバーを全方位的に募集しています。

まずはポーカーしながらカジュアルにお話しましょう! ルールが分からなくても大丈夫ですし、採用は隅においてポーカーで遊ぶだけでも大歓迎です!(会社の雰囲気だけでも知って帰ってください🙏✨)

https://hello.shelfy.co.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?