環境省の犬猫数値規制「上限値緩和案」不開示決定は不当~内閣府審査会が答申

「意見交換の邪魔」という暴論退ける

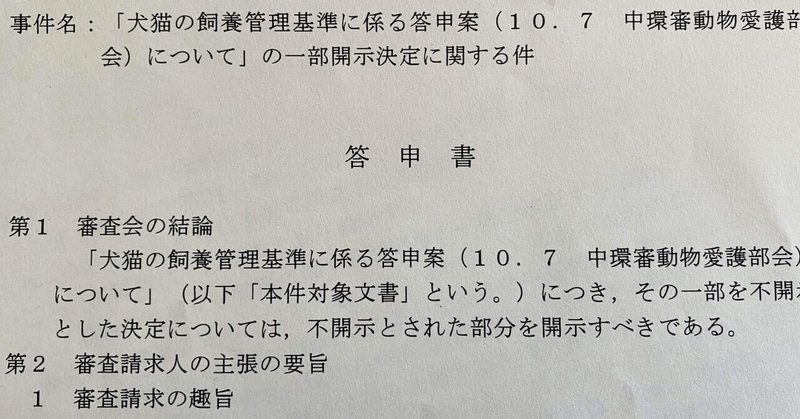

国の情報公開・個人情報保護審査会(事務局は総務省)は、環境省が犬猫数値規制の検討過程で葬り去った上限値緩和案について開示しない決定をしたのは「公益に反する」として筆者(樫原)が起こした審査請求を受け、「不開示とされた部分を開示すべきである」と答申しました。

全文は総務省のホームページにも掲載されています。「中央環境審議会動物愛護部会委員等に対する外部からの圧力や干渉等により、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれる」とした環境省の主張を全面的に退けています。

環境省は今年6月1日から実施した犬猫適正飼養を判断するための数値基準のあり方について昨年秋、パブリックコメントを実施し、利害関係者のみならず広く国民の意見を募集しました。

環境省専門家検討会が提言していた員数規定の「上限値の強化と緩和」案について、省内で検討した結果「採用しない」と決定しましたが、その検討経過については関係文書は存在するものの、開示あたっては黒く塗りつぶされて、国民からの意見を封じ込める格好になっていました。

これらの案文を読めば、環境省が本当に省内で上限値の強化、緩和について真剣に議論をしたかどうか確かめることができる、あるいはその手掛かりになります。

不都合な情報を隠し、議論を誘導

審査会の答申によると、この文書は「員数規定の上限値強化と緩和」の扱いについて、環境省内で検討する際の作業に説明用資料として活用したものです。

適正飼養基準は社会的にも大きな関心を集める話題で、動物愛護活動に関わる人たちを中心に環境省に電話や通称「ハガキアクション」と呼ばれる要望活動が行われていて、審議会委員の職場にも連日のように大量のハガキが寄せられ、「業界寄りの規制にすべきでない」といった電話が頻繁に入っていたと記されています。

員数規定の例外ともいえる「上限値の強化や緩和」案、特に「緩和」はペット業界が強く要望していたものですから、愛護関係者の声に配慮して案を公開しなかったものと思われます。逆に言えば、ペット業界が知れば、例外規定創設を求める声が大きくなる可能性があったかもしれないのです。

私はどちらに与するものではありませんが、せっかく、環境省の専門家検討会が用意した案なのに、省内でどのような議論の結果、採用しないと決定したのか、文書や資料、証拠に基づいて環境省には説明する義務があると思いました。偏りのない判断、意見を伝えるためにはこうした情報の公開も必要なはずだと考えて、筆者は情報公開を請求しました。

答申は、環境省が不開示としたのは、情報公開法第5条5項(公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるもの等を非開示とできる規定)に該当すると判断したためだと指摘しています。しかし、審査会が議事録等を含めて関係文書を確認したところ「審議会委員等に対する外部からの圧力や干渉等により、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認められない」と結論付けています。

審査を担当したのは、審査会第四部の小林昭彦部会長(審査会会長代理、元福岡高等裁判所長官)、塩入みほも委員(駒澤大学法学部教授)、常岡 孝好委員(学習院大学法学部教授)の三人です。2021年2月2日に環境省から諮問を受け、5月27日まで3回の審議を重ねて答申をまとめたとのことです。委員の皆さまの公正な判断に感謝します。

最近、国の機関は情報公開に対して非常に消極的で、意図的に文書作成を見送ったりするケースもあります。政治家が数値規制について環境省に意見を申し入れに来た際もその面談記録や意見の内容を文書に残していない事実も確認できています。政策立案の透明性を確保するという点では非常に憂うべきことだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?